你提到的这两种带有格子图案的品牌标识,确实在视觉上容易引起联想,让人想到超市里常见的"条形码 (Barcode)"。

"西贝 (Xibei) 的红白格子:" 这个红白格子标志确实非常像条形码。西贝是一家以西北菜为主的连锁餐饮品牌,这个设计可能旨在传达一种现代、便捷或标准化的感觉。

"厨邦 (Chubang) 的绿白格子:" 厨邦主要是做调味品(如酱油)的,其绿白格子标志也常常被解读为模仿条形码。厨邦希望借此传递产品标准化、品质可靠等信息。

"为什么这两个品牌会使用类似条形码的格子设计?"

1. "视觉冲击力强:" 条形码是生活中非常常见的元素,使用这种图案能快速抓住消费者的注意力。

2. "传递特定含义:" 如上所述,它可以暗示标准化、科技感、便捷性、广泛认知度等。

3. "简洁易记:" 尽管像条形码,但作为品牌Logo,它们的设计通常是简化了的,易于识别和记忆。

4. "区分性:" 在餐饮和调味品行业,这种设计相对独特,有助于品牌区分。

所以,你观察到的这种相似性是非常准确的,并且很可能这两个品牌都"有意或无意地"借用了条形码的视觉元素来构建它们的品牌形象。

相关内容:

“再不去看一眼,你可能连绝味鸭脖的包装都认不出了。”

格子布像病毒一样爬满货架。

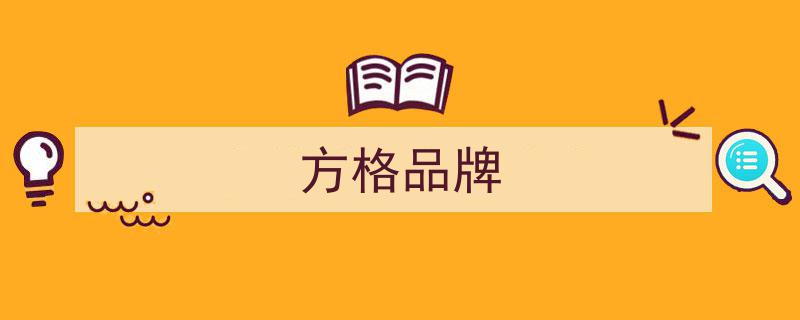

西贝的红白、厨邦的绿白、江小白的蓝白、绝味的黄黑、今麦郎的蓝条……远看像一张巨大的国际象棋盘,近看却谁也分不清谁。

最新一轮街访里,43%的人把厨邦认成西贝,27%的人以为绝味是工地安全帽联名。

记忆点成了记忆乱点,这就是“超级符号”批量生产后的尴尬现场。

为什么格子突然泛滥?

答案简单到让人发笑:它便宜、好复制,还能在0.3秒内被眼睛抓住。

十几年前,这一招确实管用。

60后看到红白格就想起国营的塑料桌布,情绪记忆瞬间拉回童年。

可Z世代从小刷的是极简MUJI和苹果官网,格子在他们眼里只是“拼多多背景布”。

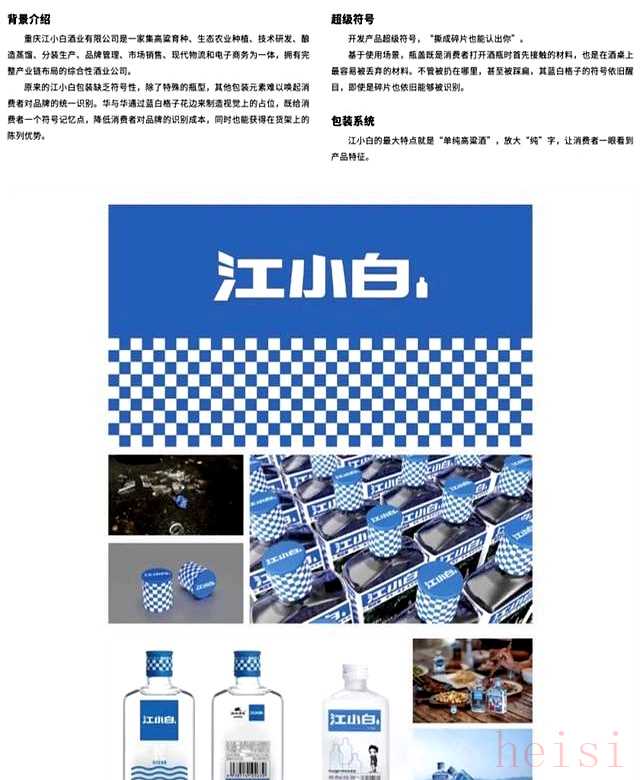

泸溪河刚推“大掌柜”绿格新包装,小红书差评一夜飙到92%,评论区清一色“土”“像化肥袋”。

情绪变了,符号还在原地踏步。

更麻烦的是价格锚点。

西贝把人均抬到120元,却继续用红白格暗示“妈妈的家常菜”。

顾客心里咯噔一下:谁家家常菜这么贵?

2023年西贝客流下滑15%,翻台率跌到2.1,格子没能救命,反而把高价衬托得更刺眼。

厨邦也卡在尴尬位置:绿格子确实醒目,但高端酱油市场它只占6%,海天是它的三倍多。

格子让人记住,却没让人愿意多掏钱。

下沉市场倒是另一番景象。

蜜雪冰城的黄黑格像路障一样杵在县城十字路口,配合3元冰淇淋,2023年门店冲到3万家;零食很忙的红底白字大招牌,日均客流300人,大爷大妈认准“便宜”二字。

格子在这里不是审美,是路标,指向“省钱”这一硬需求。

一线白领可以吐槽它丑,但县城消费者要的是一眼看见“实惠”。

高端玩家干脆集体抛弃格子。

钟薛高用瓦片造型讲故事,观夏把香水装进陶瓷假山,连文案都懒得提“记忆点”。

调研显示,一线城市消费者愿为“设计感”多付20%,他们买的不是产品,是发朋友圈的素材。

格子再抢眼,也拍不出高级感。

于是问题回到原点:当“被记住”只是及格线,“被喜欢”才是加分题。

华与华的方法像一把大锤,适合砸开下沉市场的门,却敲不开高端人群的心。

粗放时代,谁嗓门大谁赢;精细化时代,嗓门大反而吵到别人。

格子没有错,错的是把它当成万能钥匙。

未来品牌得想清楚:是要0.3秒的注意,还是要3年的喜欢?

前者靠符号,后者靠故事、审美和价值观。

格子可以留在货架,但别让它挡住通往下一关的门。