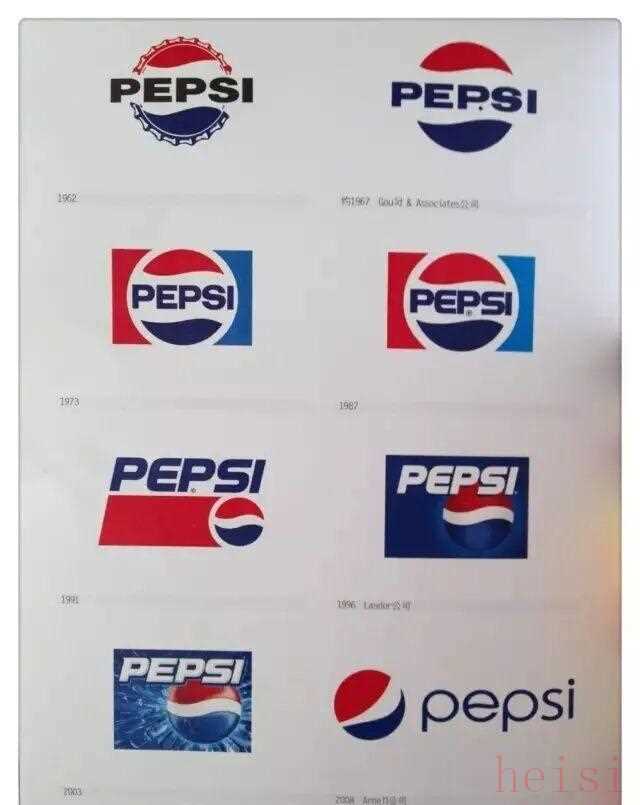

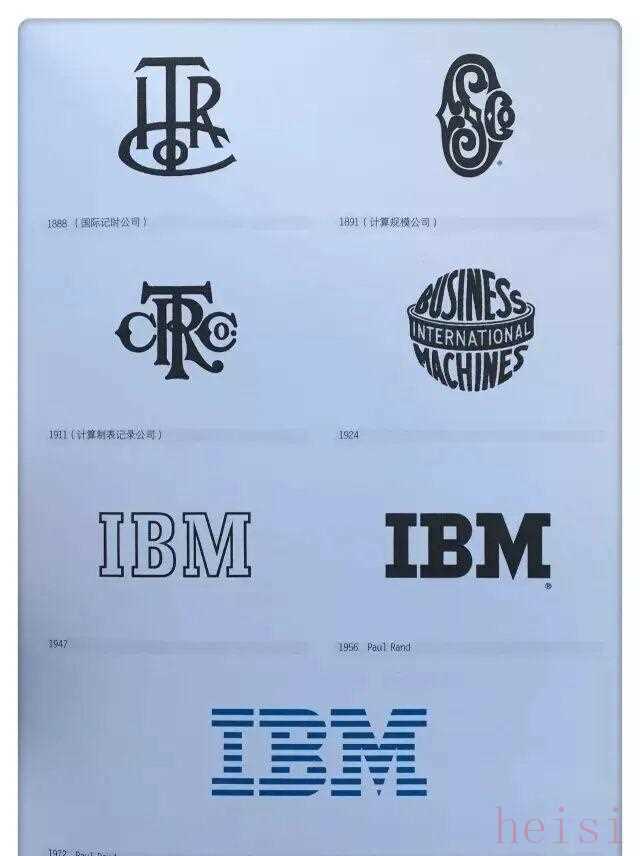

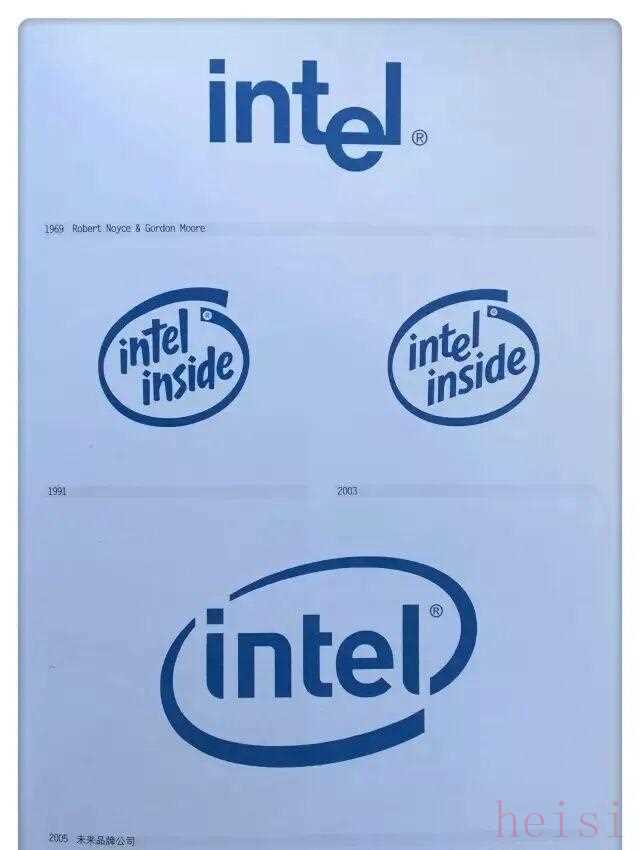

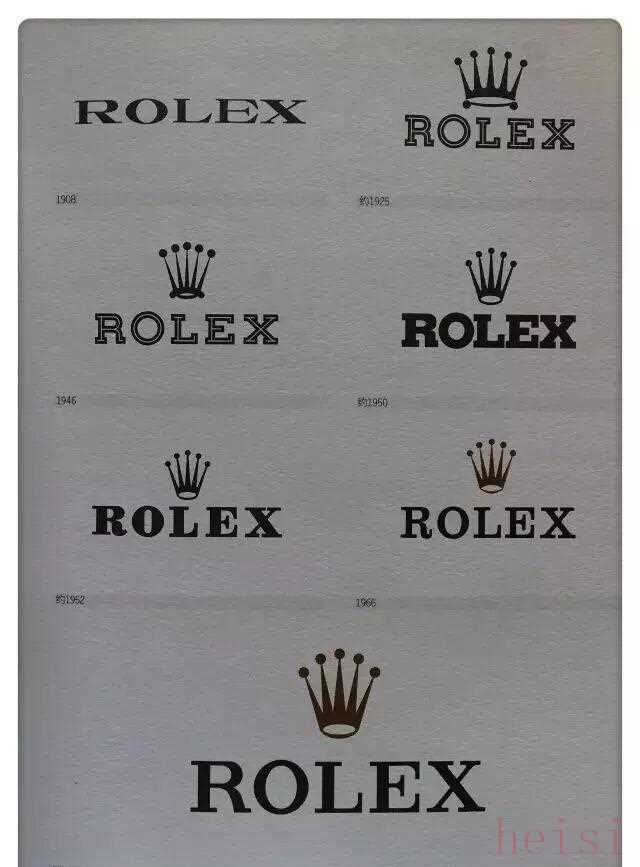

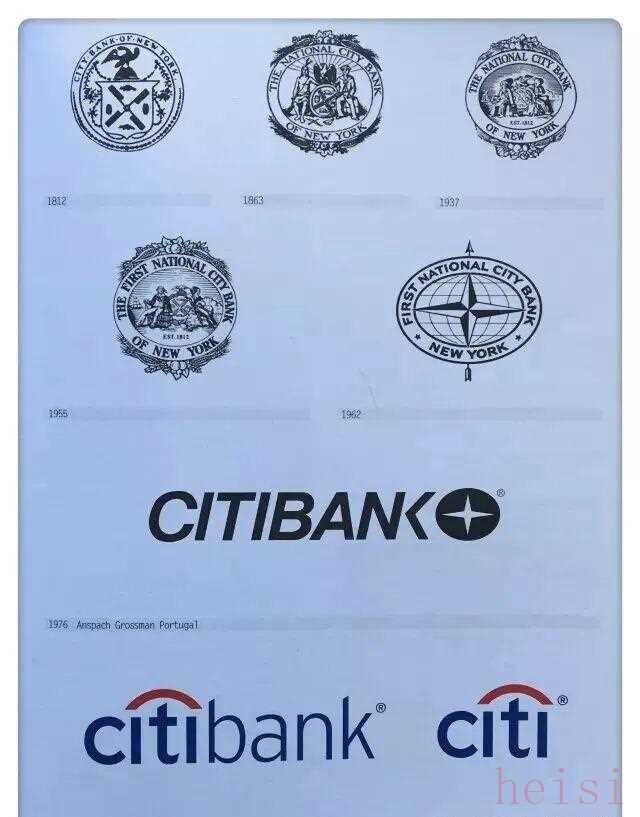

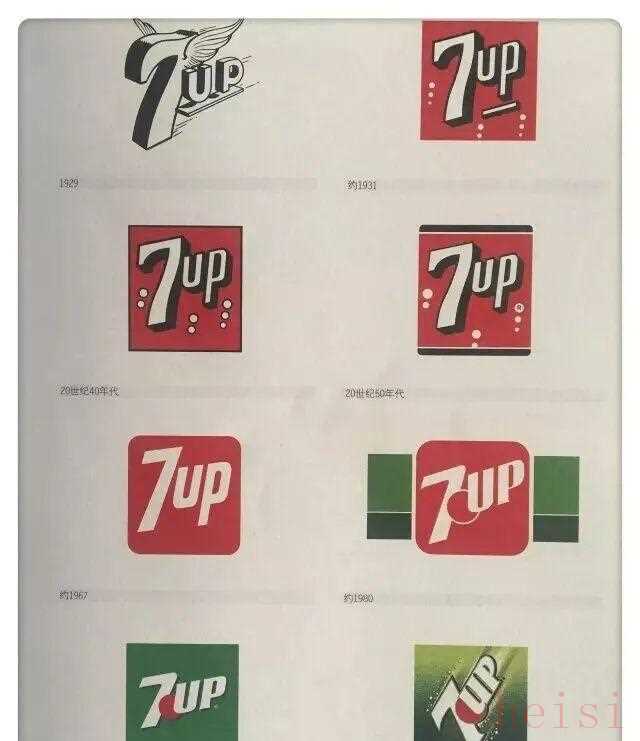

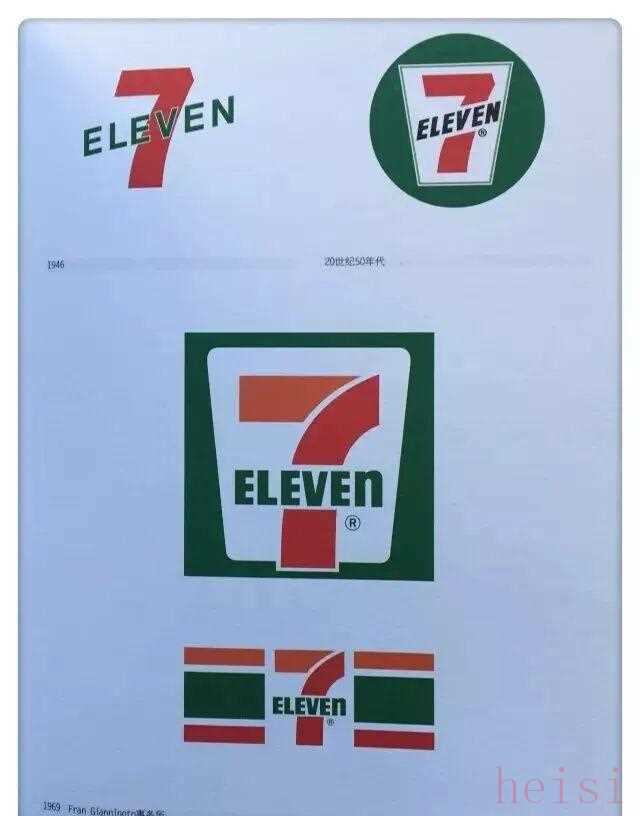

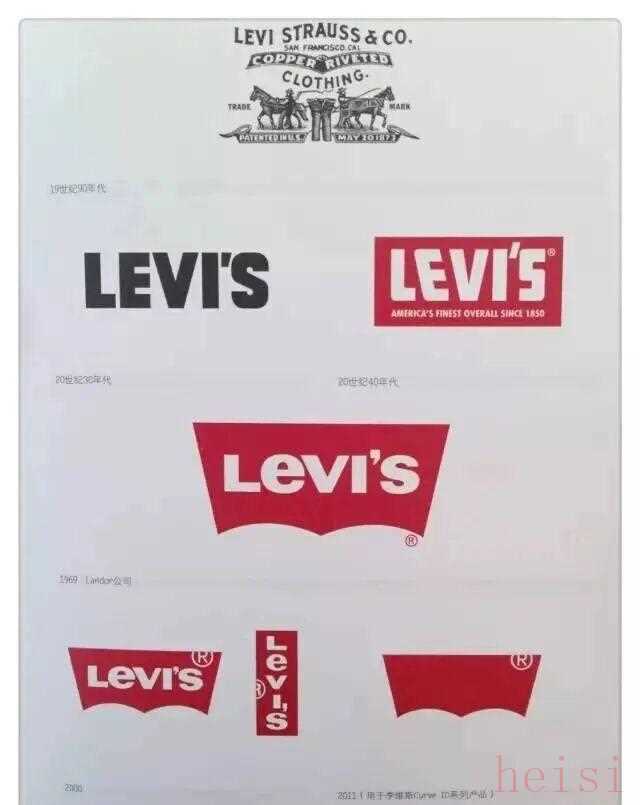

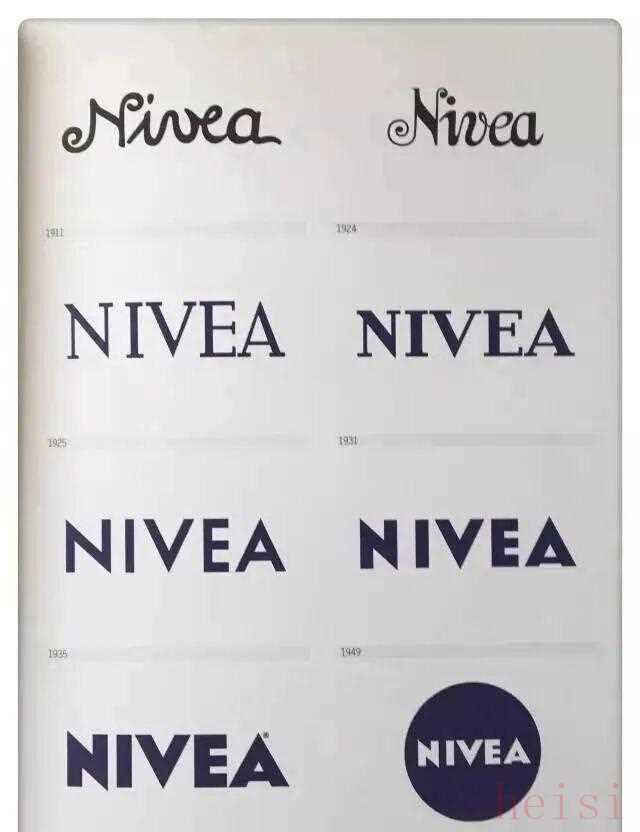

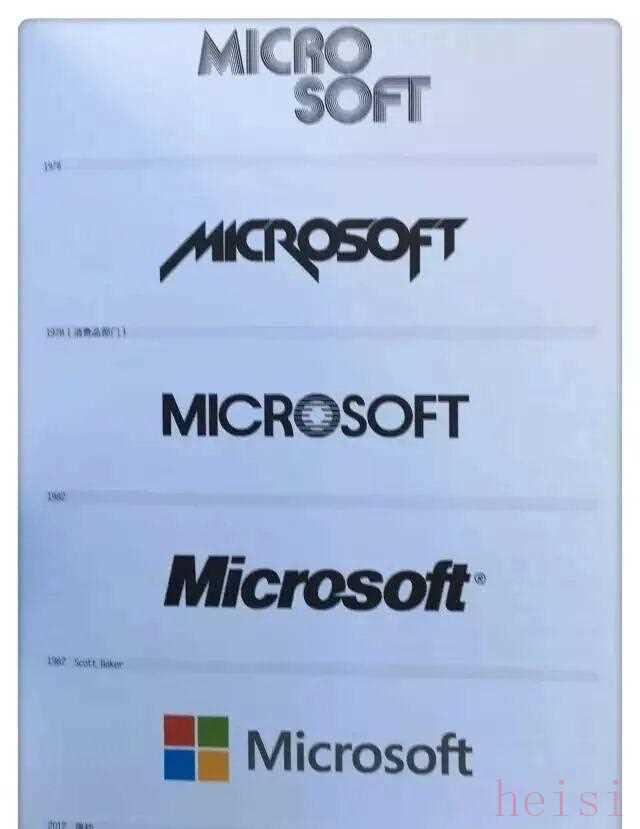

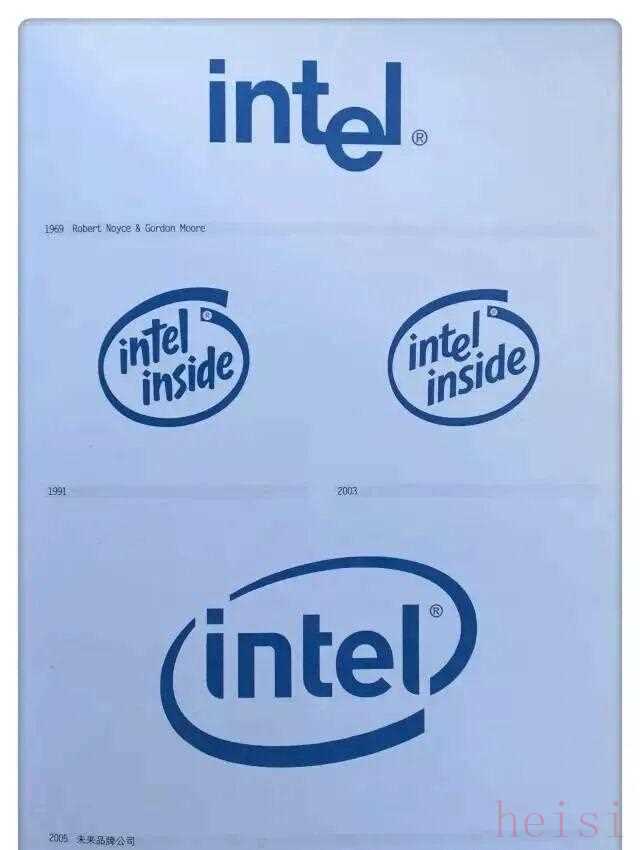

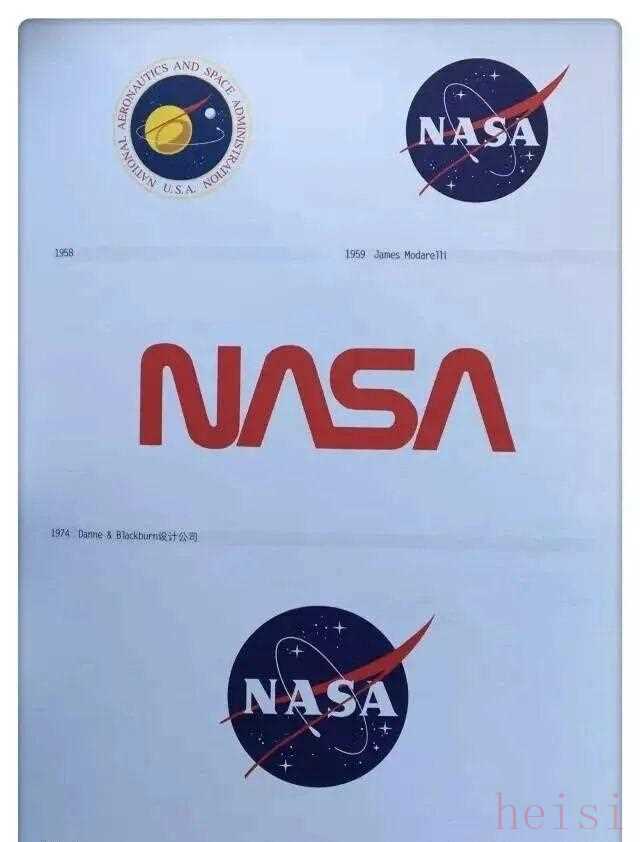

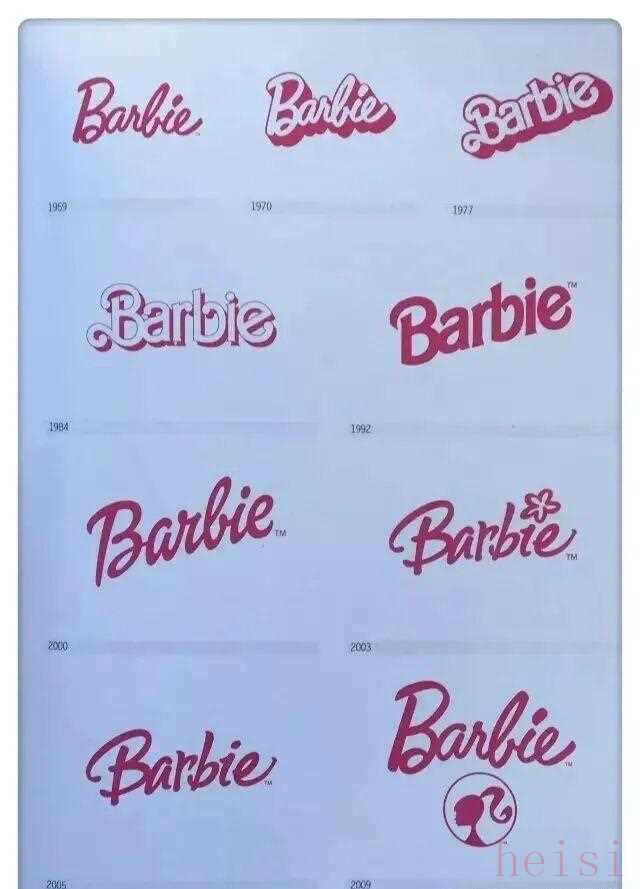

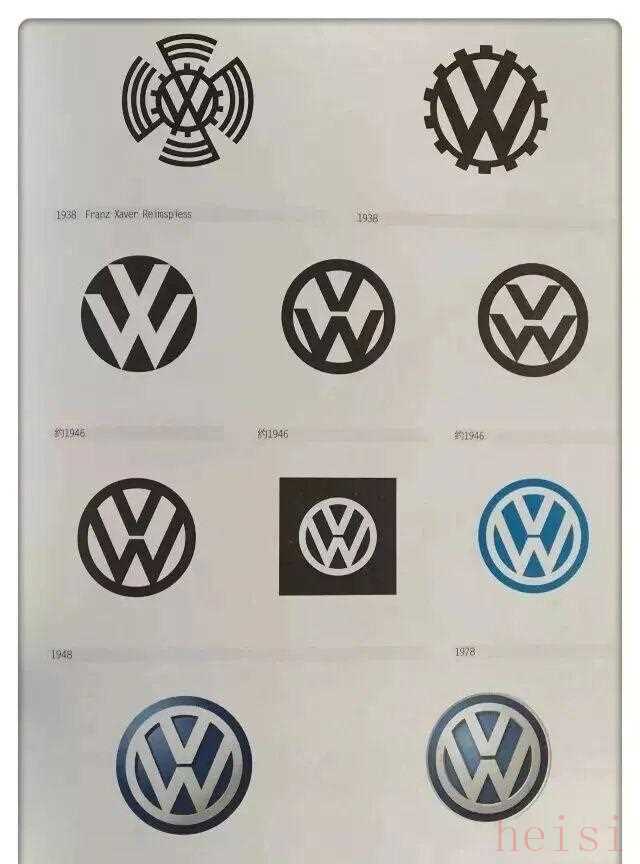

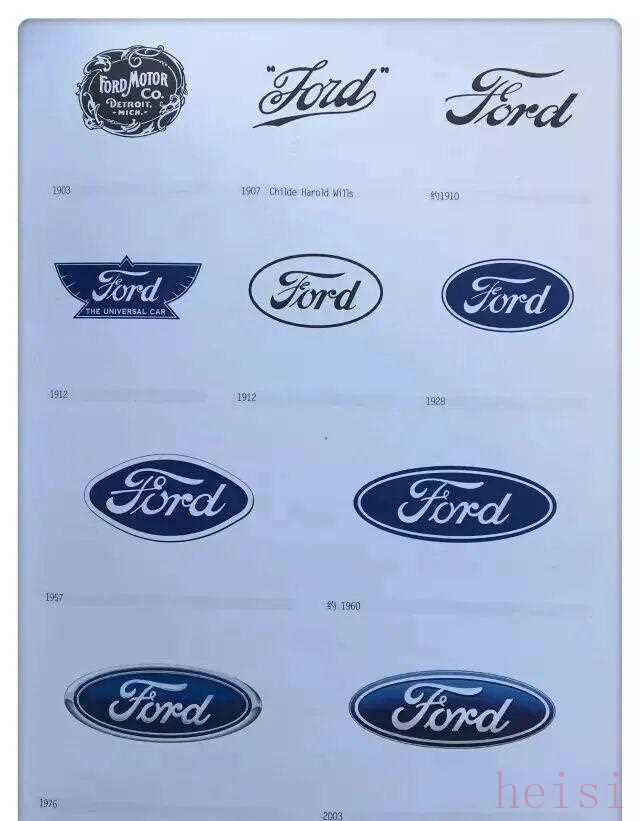

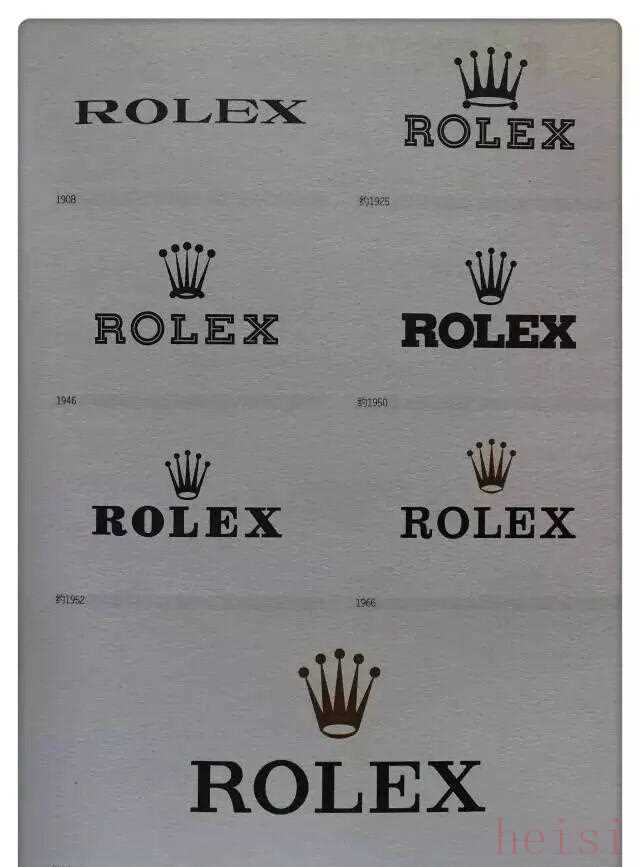

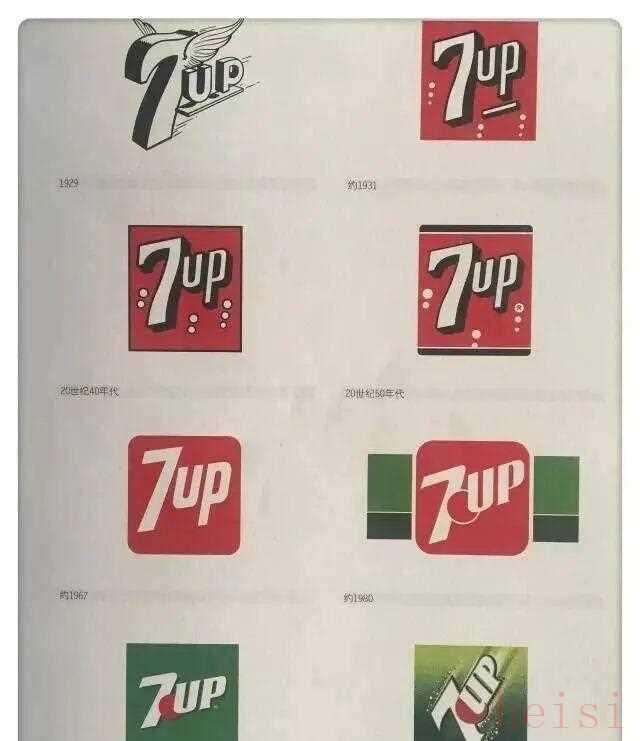

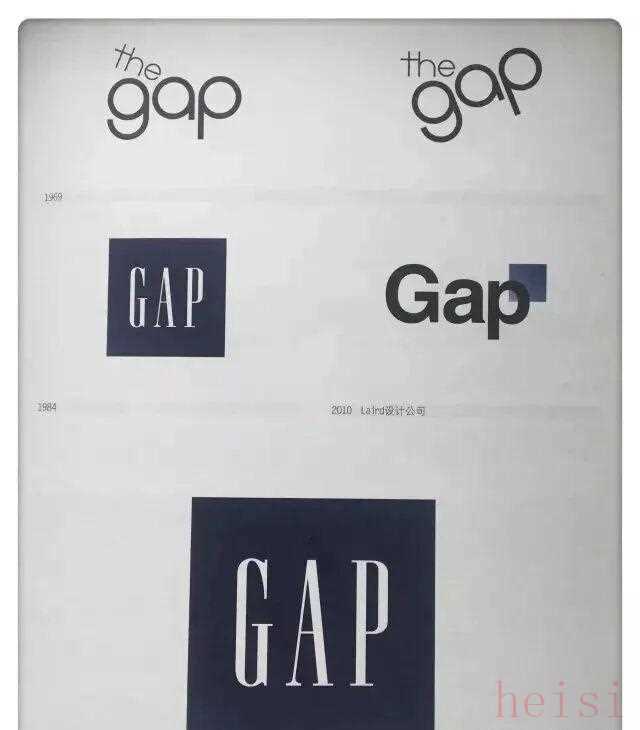

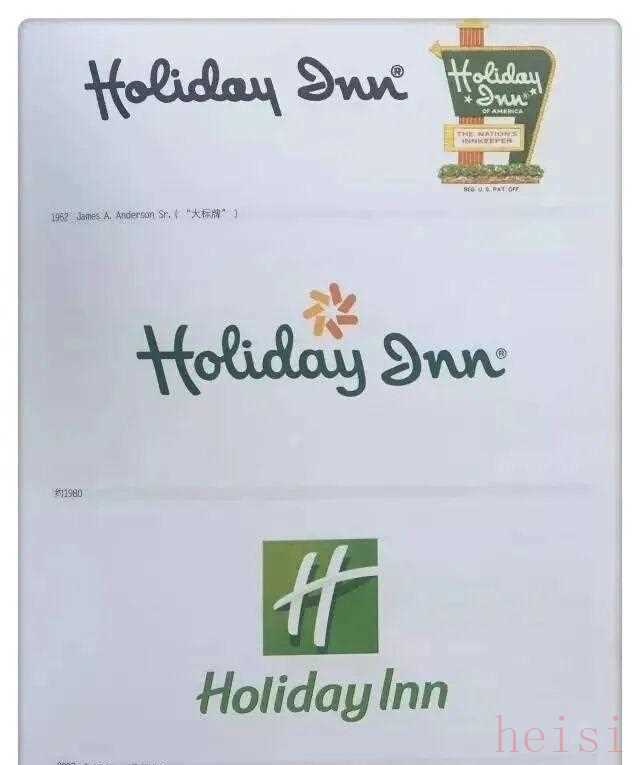

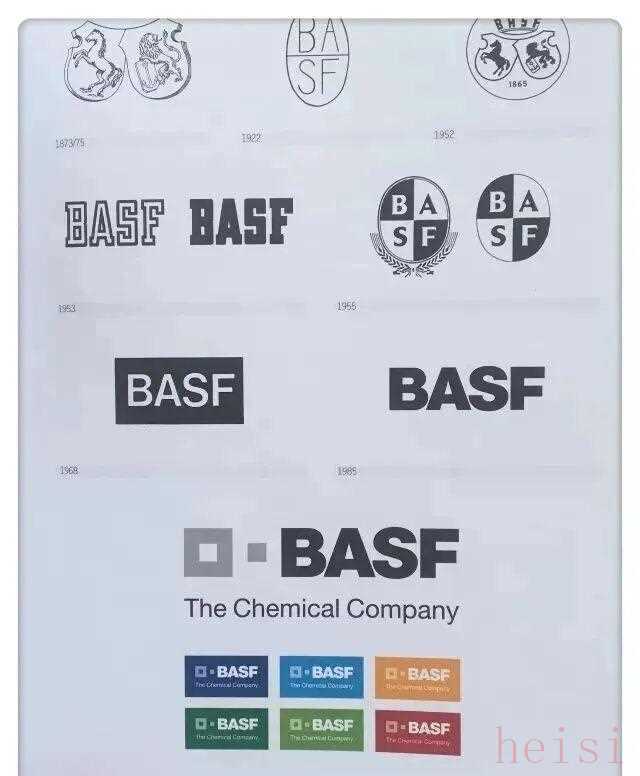

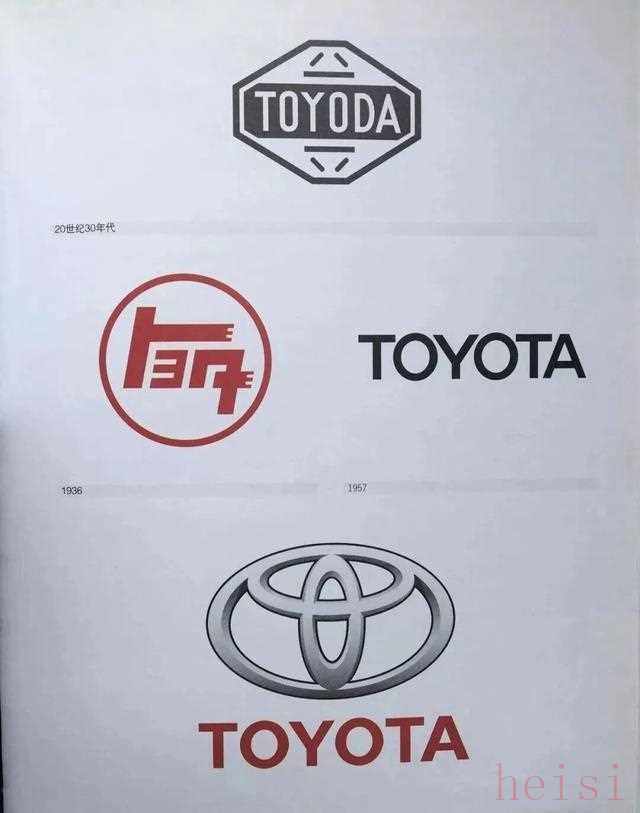

我们来探讨一下30大知名Logo是如何一步步成为行业“榜样”的。这些Logo的演变过程通常蕴含着几个关键因素,共同促成了它们的成功和行业影响力:

"1. 奠定基础:简洁、相关、可扩展"

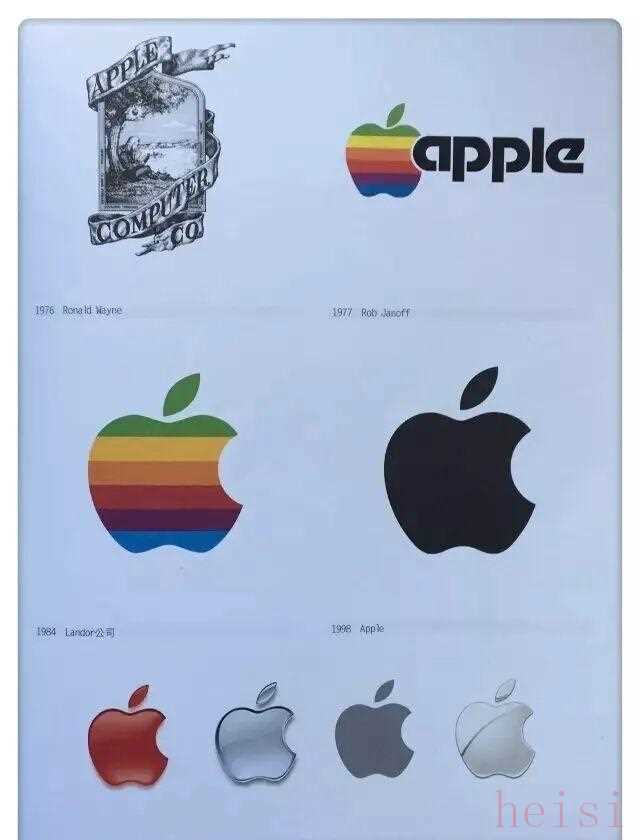

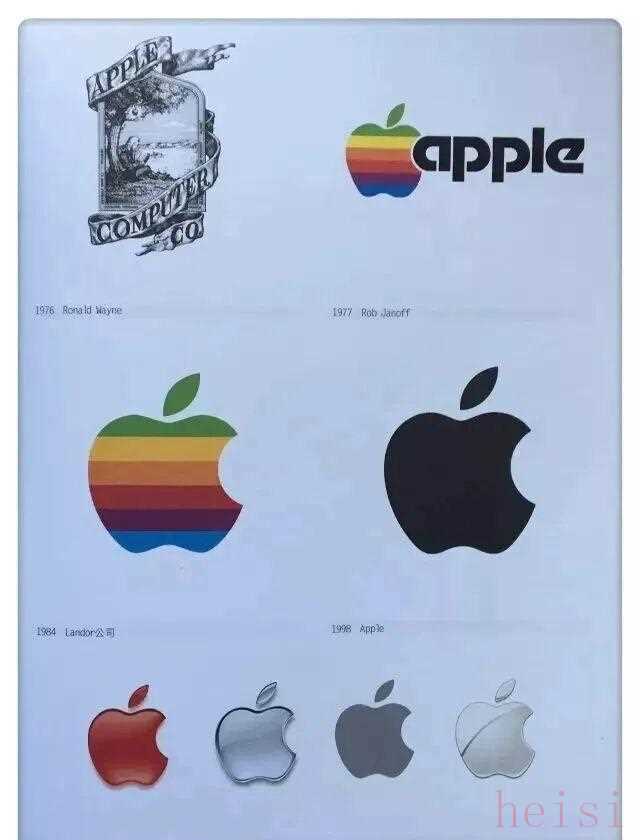

"简洁性 (Simplicity):" 成功的Logo往往非常简洁,易于识别、记忆和传播。例如,Apple的咬一口的苹果、Nike的Swoosh、麦当劳的金色拱门,这些图形元素都极其简单,但信息量巨大。

"相关性与象征性 (Relevance & Symbolism):" Logo需要与品牌的核心价值、产品或服务相关联,并能引发积极的联想。例如,宜家的伊姆斯椅图形Logo,直接来源于其创始人阿纳·雅格布森设计的椅子,既简洁又直接关联品牌。

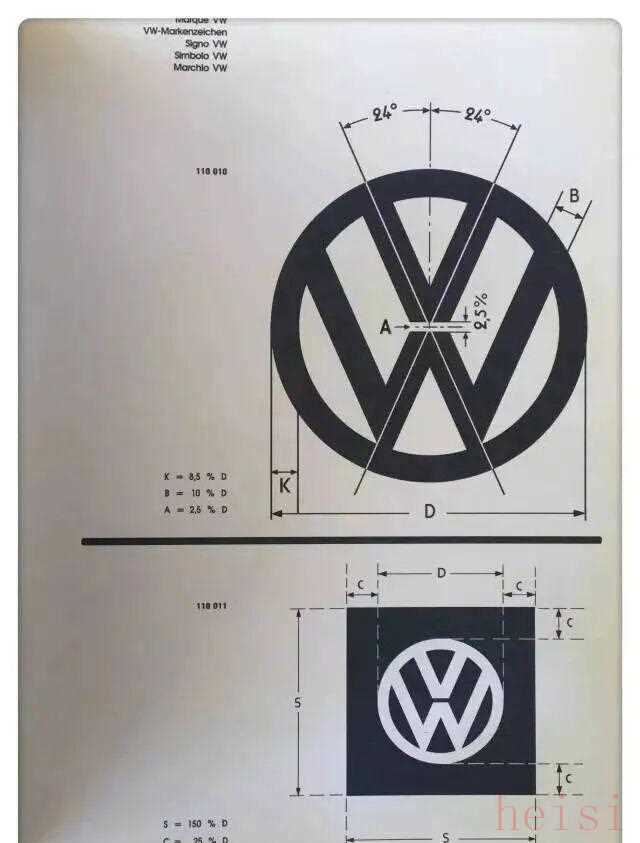

"可扩展性与适应性 (Scalability & Versatility):" 无论是放大到巨型广告牌,还是缩小到手机图标,Logo都必须保持清晰和辨识度。同时,它需要适用于各种媒介(印刷、数字、产品等)和不同的应用场景。

"2. 品牌故事的讲述者:Logo与品牌战略的深度绑定"

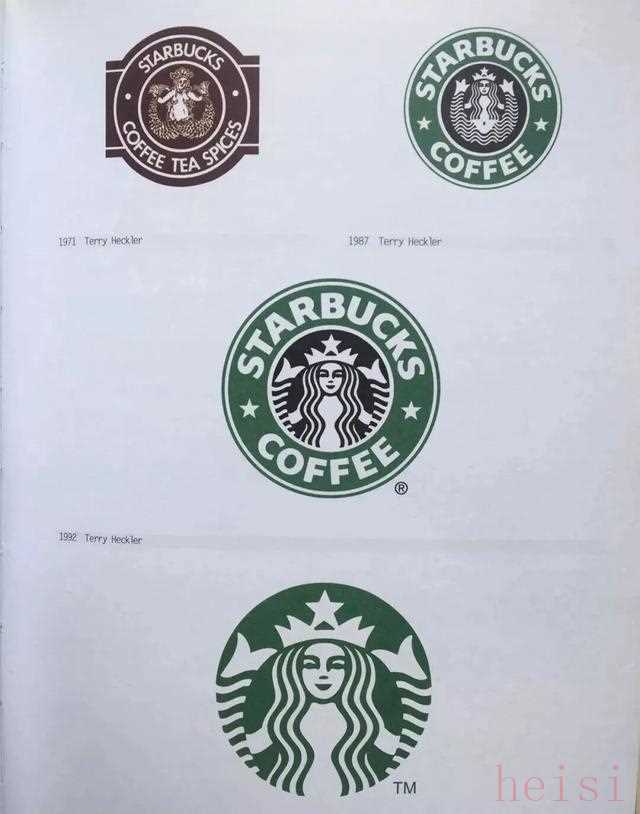

"传达核心信息:" Logo是品牌视觉识别的核心,它浓缩了品牌最想传递给消费者的信息或情感。星巴克的绿色圆环和“Siren”女神像,不仅代表咖啡

相关内容:

“可口可乐把瓶子刷成环保红,奔驰让车标自己发光,星巴克把美人鱼染成樱花粉——LOGO早就不只是‘长得好看’,它现在得会变形、懂环保、还能在元宇宙里跟你打招呼。

”

刷手机三秒就能下单的年代,谁还耐烦记一张复杂脸?

大牌们比谁都懂:先把人勾住,再谈情怀。

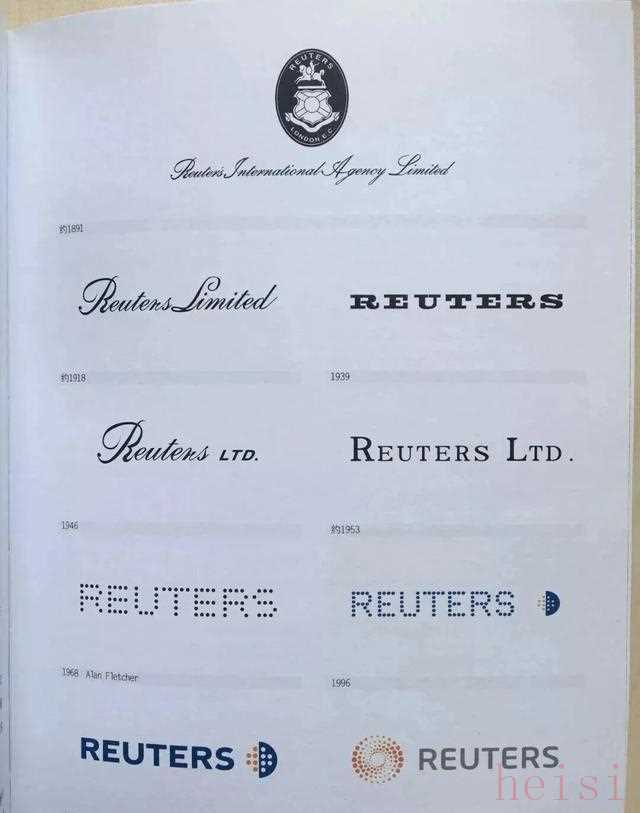

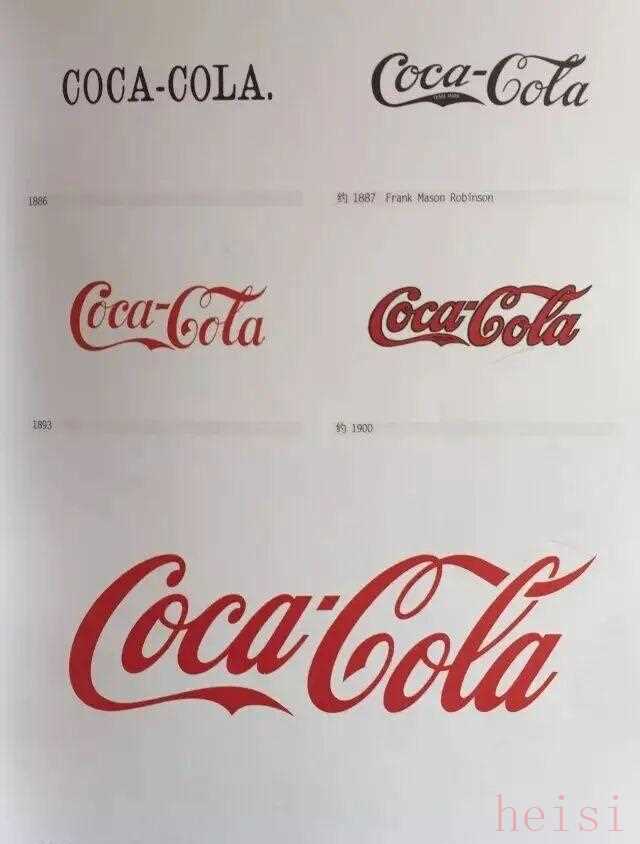

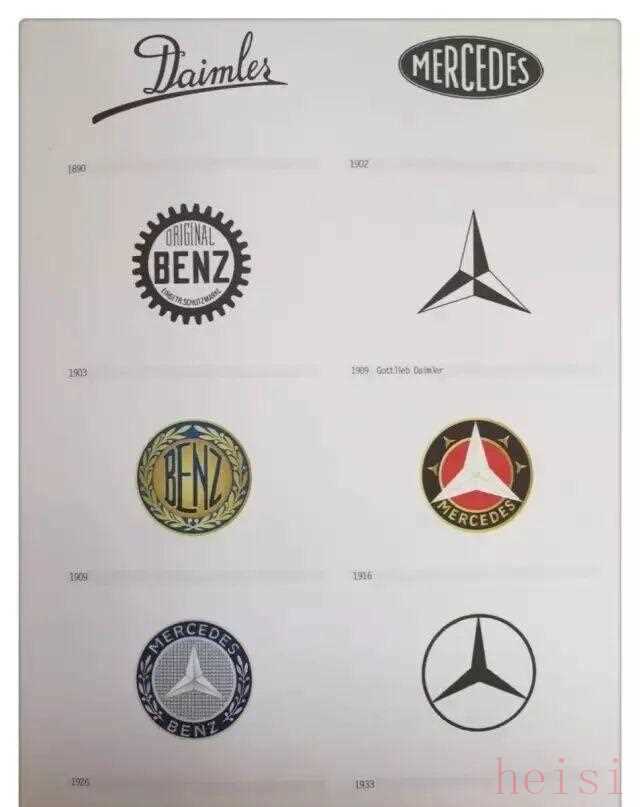

于是百年手写体先瘦身,再套上一层像素皮肤,斋月还得学会写阿拉伯书法;三叉星干脆分家,燃油车戴银冠,电车配蓝环,夜里还能当小夜灯。

看热闹的人喊“花里胡哨”,做品牌的人心里门儿清:不折腾,就被划走。

最鸡贼的是阿迪达斯。

三条纹像三条橡皮筋,拉到再生塑料上叫可持续,套进像素猿里叫NFT,飞到哈登球衣上又成了私属图腾——一根筋掰成三瓣花,成本没涨,故事翻了三倍。

消费者买单时,没人算面料成本,只记得“原来环保也能这么酷”。

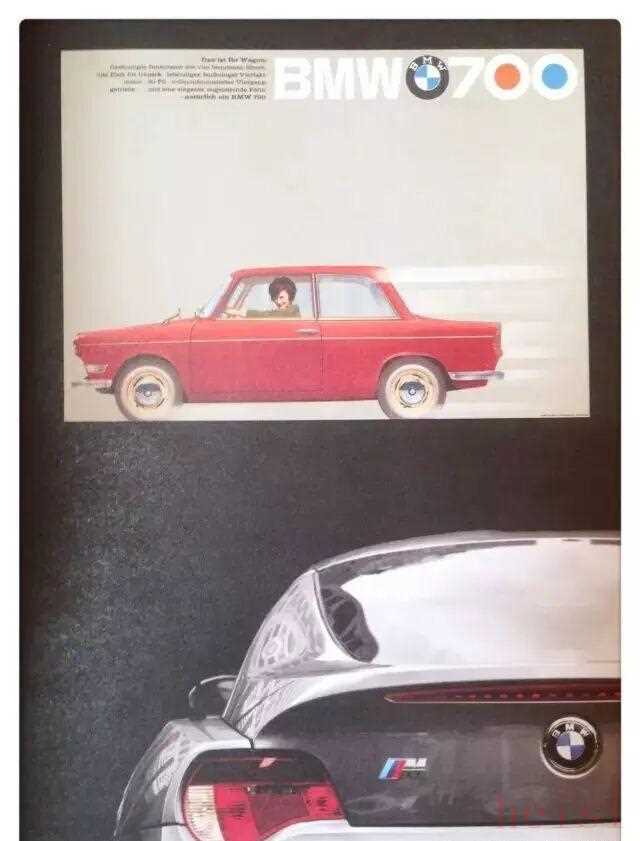

宝马更懂“本地撒娇”。

蓝天白云中间加一圈金边,只在春节卖,二十天就收回去。

限量这回事,数字越大越不值钱,日历一翻就绝版,手慢无。

AR一扫,车标在掌心转圈,小朋友尖叫,大人乖乖发朋友圈,免费广告齐活。

有人吐槽“越来越花”。

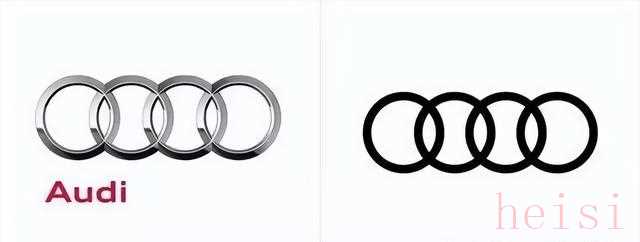

可现实是,手机屏幕就指甲盖大,LOGO再端着百年架子,只能糊成一点灰。

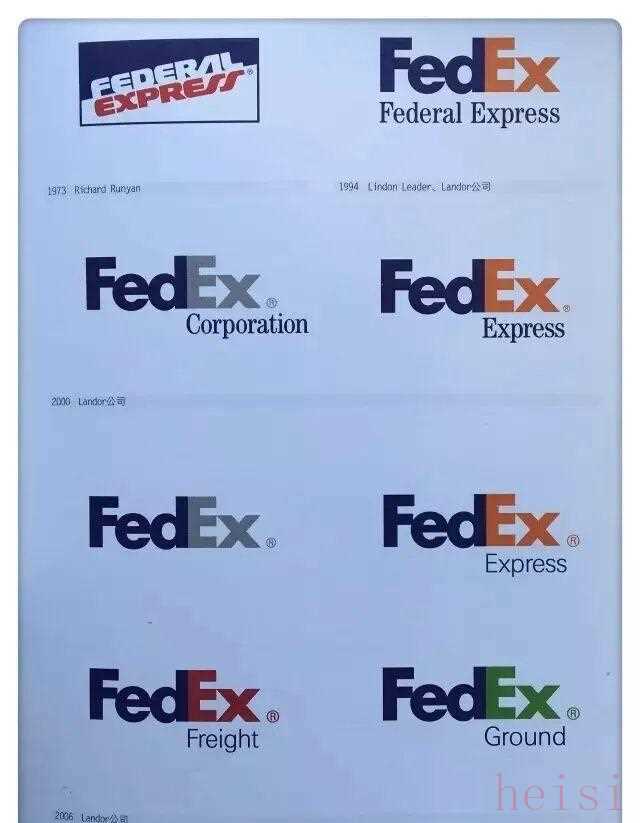

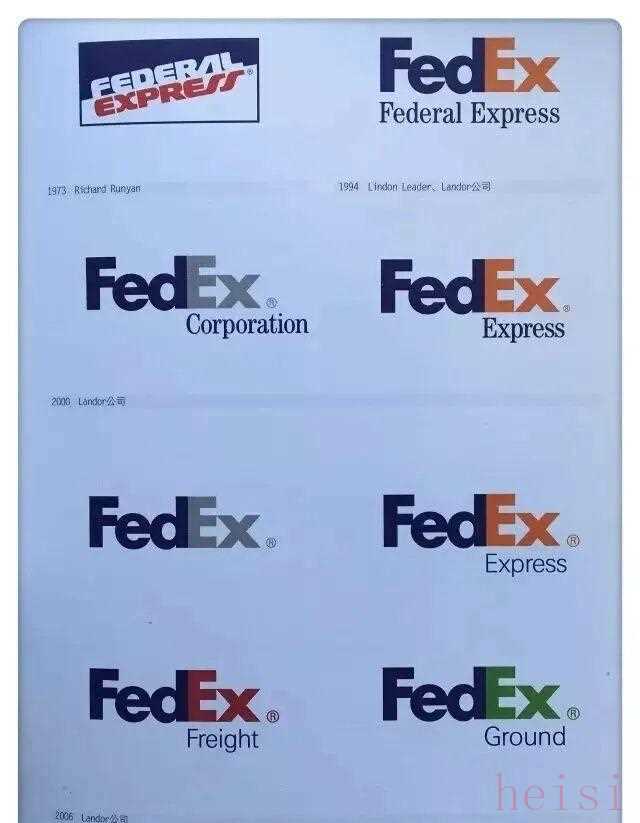

联邦快递把隐藏箭头加粗再拉亮,只为在APP图标里别隐身;麦当劳把金拱门掰成动态M,夜里开车扫一眼就知道薯条还在不在。

方便别人,就是方便自己钱包。

说到底,套路只有三行:

老符号别丢,那是攒了百年的记忆存折;

新场景跟上,像素、夜光、AR、NFT,哪里人多去哪里;

把价值穿在表面,环保、包容、本地化,让人一眼就能炫耀“我买的不只是商品”。

下次看见车标发光、可乐变粉、三条纹长毛,别急着笑“瞎折腾”。

那是一道暗号:还在牌桌上的品牌,才敢对自己动刀。