“过度吹捧”和“智商税”这种说法带有很强的主观色彩,不同的人对于品牌、品质和价值的判断标准差异很大。不过,我们可以分析一下哪些羽绒服品牌因为某些原因,在某些消费者群体中可能被赋予了过高的期望,或者其某些营销策略、定价策略引发了争议。

以下是一些常被提及、也确实拥有很高知名度和市场占有率,但同时也伴随着“被过度吹捧”或“性价比不高”争议的羽绒服品牌,以及可能被视为“智商税”的理由:

1. "北面 (The North Face)"

"被吹捧的原因:" 作为户外品牌的代表,拥有强大的品牌故事和营销能力。其产品,尤其是冲锋衣(虽然问题是羽绒服,但常被一起讨论),在户外圈有很高地位。“The North Face”这个名字本身就带有一种探索、专业的象征。门店体验和产品线设计也比较完善。

"为何被质疑/可能构成“智商税”:"

"品牌溢价过高:" 相对于其部分产品的核心材质(如普通羽绒填充、面料并非顶级科技面料)和技术含量,其定价可能偏高。很多消费者认为其价格远超实际产品价值。

"营销驱动:" 品牌形象很大程度上依赖营销和联名,而非产品本身的绝对领先性能。

"产品线复杂:" 市场上有各种系列(如Nuptse,

相关内容:

花四五千买的羽绒服,实测保暖力跟一千出头的国产货几乎打平,这口气谁咽得下?

地铁口一抬眼,十件羽绒服里三件是北面大logo,撞衫撞得尴尬,更尴尬的是其中两件充绒量还比不上国产小众牌。

始祖鸟挂在橱窗像件未来战甲,价格标签直接飙到五位数,可穿去公司像要去登珠峰,同事偷偷问“今天加班到雪山?”

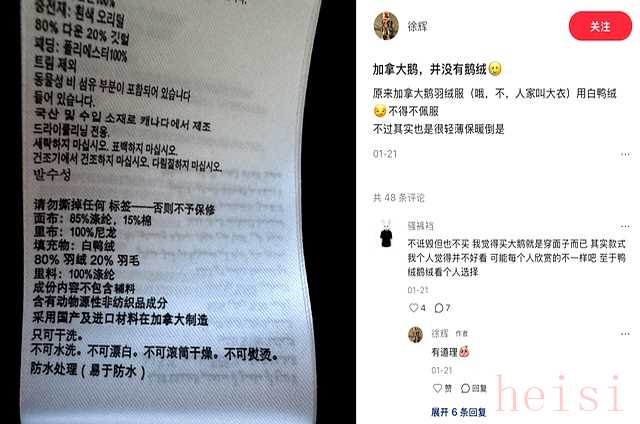

加拿大鹅更离谱,官网大字写“鹅绒”,抽检报告却戳破:热门款标80%实测75%,连新国标门槛都没摸到。

保暖这门生意,被三大牌做成身份游戏:价越高,人越挤,假货越泛滥。

北面600蓬松度卖四千,国产黑冰同参数卖一千八,实验室温差0.3℃,这点温差真值两千多?

始祖鸟钻绒投诉堆成山,售后一句“正常损耗”把消费者晾在寒风里,维修周期按月算,冬天都快过去了。

加拿大鹅的“鸭绒事件”后,品牌悄悄把网页说明改成“优质羽绒”,不细看还以为升级了,其实配方照旧,价格照旧。

《消费者报道》去年12月抽了12款热门羽绒服,鹅牌、北面、鸟牌全在榜单,保暖效率前三名却被波司登、雪中飞、黑冰拿走,场面一度尴尬。

数据摆在这,可商场柜台依旧排队,因为“大家都买”四个字比实验数字更有魔力。

有人图logo,有人怕掉队,有人纯粹不想动脑,销售最喜欢这种“闭眼买”的周末客流。

其实挑羽绒服跟挑西瓜差不多,拍一拍、看一看、比一比,套路简单,只是品牌把节奏带歪。

先看标签,新国标GB/T14272-2021把“绒子含量”写进门槛,低于80%的直接pass,别听导购吹得天花乱坠。

再看蓬松度,城市通勤600FP足够,想零下二十度撒欢,直接冲800FP,数字越高,空气锁得越多,保暖越稳。

充绒量别只认克重,剪裁、隔舱设计同样决定冷暖,一件200g却四处漏风的款,真不如180g分区绗缝的国产实在。

颜色、长度、口袋位置,这些细节决定会不会在衣柜里吃灰,再暖的衣服,只要穿着别扭,十次出门九次换。

预算两千内,波司登极寒系列、黑冰鹅绒款、君羽高蓬款随便选,参数对标万元货,省下的钱够买一张机票去海南晒太阳。

预算破万,也别急着交智商税,直接看专业户外牌:MountainHardwear、Rab、Patagonia,性能在线,logo低调,至少不撞成制服。

二手平台更魔幻,去年买的加拿大鹅,吊牌还在,价直接腰斩,卖家留言“跟风买的,太沉”,买时排队三小时,卖时留言三天没人问。

羽绒服不是股票,不升值,不传承,只负责一个冬天的温暖,把预算留给真正技术,比留给营销部更划算。

下次路过橱窗,先摸一把蓬松度,再翻标签看绒子含量,别急着自拍发社交圈,毕竟真正的体面是钱包没瘪,身体没冻,心里没悔。