我们来聊聊这个“又一奢侈品牌联名!这回是这款「经典鞋型」!”的话题。

这确实是时尚界,尤其是鞋履领域非常常见且引人关注的现象。每次有知名奢侈品牌与另一个品牌(无论是奢侈品牌内部、时尚品牌、设计师品牌还是其他跨界伙伴)合作,特别是涉及到那些拥有极高辨识度和市场号召力的“经典鞋型”时,总会引发一番热潮。

我们可以从几个方面来理解这个现象:

1. "经典鞋型的价值:"

"高辨识度:" 像 Prada 的 Furla 皮革鞋底、Nike 的 Air Jordan、Adidas 的 Superstar、Vans 的 Old Skool、Stuart Weitzman 的 Marko Pump(虽然相对小众但极其经典)等等,这些鞋型本身就具有强大的文化符号意义和视觉冲击力。

"庞大的粉丝基础:" 这些鞋型往往已经积累了数十年的忠实用户和爱好者,他们对“经典款”有着深厚的情感和购买意愿。

"市场基础:" 经典鞋型通常意味着更广泛的受众,因为它们不像某些实验性设计那样需要特定的审美门槛。

2. "奢侈品牌的策略:"

"扩大受众与触达新人群:" 通过与更广泛的品牌联名,奢侈品牌可以借助合作方的粉丝基础,吸引那些原本可能不会购买其自有品牌的消费者。

"提升品牌

相关内容:

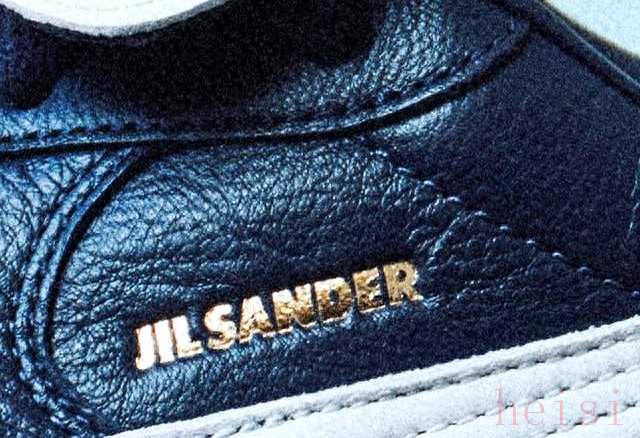

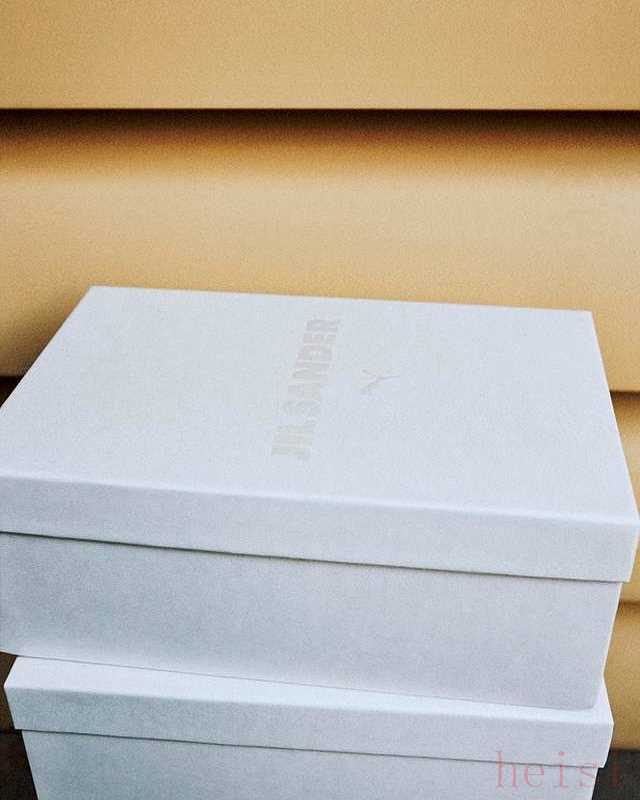

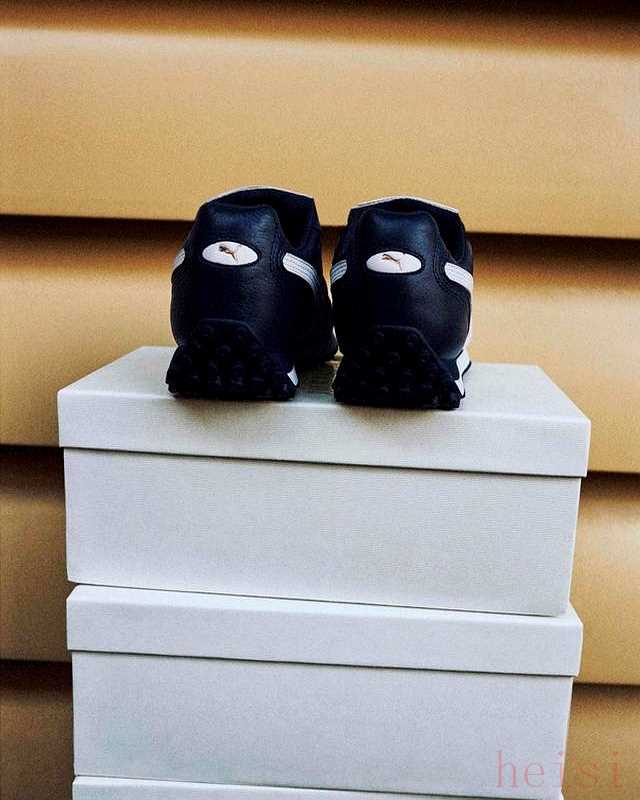

3699元买一双“踢球穿不了、下雨不敢穿、走路怕折痕”的鞋,还得先给店员发身份证预约,这事居然在10月14日那天让亚洲五座城市同时排队,日本原宿店门口凌晨三点排了四百米,上海静安区门店九点开门八点五十分就挂出“全尺码售罄”的小黑板,StockX后台数据显示当天十二点整成交均价跳到4850元,比发售价高出三成,而这双鞋只是把一双1998年的老足球鞋外皮换成海军蓝,再压上JILSANDER烫金小字,全球只放五千双。

PUMA和JILSANDER不是第一次牵手,2020年他们就卖过一轮极简小白鞋,当时定价两千出头,二十天卖不完,最后进奥莱七折清仓。三年过去,同一帮人把价格抬高一倍,限量砍一半,反而抢破头,原因不在鞋,在“五千双”这个数字。五千双放在中国球鞋市场,连一个省的普通大学生都分不到一人一双,稀缺把“想买”变成“抢得到就是赢”,心理账户瞬间从“穿”切换到“赢”。品牌把生产线卡死,等于给市场注射兴奋剂,越打越嗨,二级市场越嗨,品牌下一波联名就越有底气抬价,循环一次,利润翻一次,五千双是药引,不是产量上限。

王一博10月15日零点在微博发了一张上脚照,照片里鞋头故意蹭了点灰,配文“旧了才有灵魂”。那张图两小时点赞破百万,得物搜索量瞬间拉高八倍,价格从4500冲到过五千。明星不是随便挑鞋,工作室提前一周就收到品牌方寄出的Sample,合同里写得很细:露出必须在发售后二十四小时内,图片不能出现其他品牌Logo,鞋底不能有泥,怕脏了像真去踢球。明星带货的底层逻辑是“示范效应”,普通人看见偶像穿,大脑会自动把“鞋”和“想成为的人”绑在一起,价格再高也合理,因为买的是身份影子,不是皮革和橡胶。

有人算过账,3699元按克重折,这双鞋每克价格超过白银,穿在脚上等于把银块踩在地上。可买家图的不是白银,是“我抢到五千分之一”的门票。门票价值不在材料,在“别人没有”。奢侈品的核心就是制造差距,差距越大,价格越高,JILSANDER把足球鞋改成不能踢球的薄底,等于把功能砍掉,让“差距”只剩视觉和名额,视觉越低调,名额越少,差距越值钱。海军蓝和烫金小字就是低调的代名词,远看像普通工鞋,近看才认出Logo,这种“只有懂的人才懂”的暗号,在社交媒体时代是最好用的炫耀工具,低调反而放大音量。

限量策略还顺手解决了一个老问题:黄牛。过去品牌恨黄牛,现在品牌把黄牛当分销。五千双里至少一千双在第一天就被职业卖家收走,StockX和得物当天成交两千四百双,等于一半流通量直接进二手平台。平台抽成5%到8%,品牌方不花一分广告费,价格就被市场抬上去,抬得越高,下一波联名关注度越高。品牌不吭声,却悄悄把黄牛当成“价格发现器”,谁敢说这不是一种默契。

亚洲市场反应最热,是因为这里“考试文化”最浓。从高考到摇号买房,亚洲年轻人习惯“抢名额”,抢赢了才有下一步。球鞋抽签只是把“高考”搬到消费领域,规则一样:名额有限、时间固定、赢家通吃。JILSANDER把发售做成线上预约、线下核销,等于把“考场”搬到门店,扫码那一刻,大脑分泌的不是购物多巴胺,是交卷那一秒的肾上腺素。抢到的人发小红书标题统一写“上岸”,跟考研成功一个用词,消费和升学共享同一套心理机制,品牌省下的正是“教育用户”的成本。

二级市场溢价30%到50%看上去凶猛,其实还没到底。2021年Dior x Air Jordan1发售价一万六,半年后涨到七万,涨幅三倍多,那双鞋限量八千双,比JILSANDER还多三千双。按稀缺度折算,海军蓝只要再出现一次明星上脚,价格摸到六千不是难事。涨价空间就是品牌的“隐形广告”,每涨一次,媒体再报一次,免费热搜到手。消费者一边骂黄牛,一边希望手里那双继续涨,人性如此,品牌只需顺水推舟。

有人担心泡沫破裂,其实泡沫才是联名球鞋的常态。真正的问题是:下一轮换谁登场?PUMA已经把KINGAVANTI拿出来,再下一回只剩1970年的Suede,经典鞋型就那么多,挖完就断档。JILSANDER的极简也遇到同样困境,白、黑、海军蓝用完,只剩灰,颜色用完,故事就断。品牌比消费者更焦虑,所以他们把五千双切成两年三次补货,每次放八百双,像挤牙膏,把断档期拖长,拖到下一个经典鞋型从档案室被翻出来。时间换空间,涨价换记忆,老鞋新卖,比设计新鞋更快。

10月14日那天没抢到的人,在门店外被店员劝返,店员说“也许明年还有”,这句话不是安慰,是预告。品牌已经把“补货”写进剧本,只是节奏控制在“让等的人继续等,让抢到的人先爽三个月”。市场需要等待,等待制造新的饥渴,饥渴才是涨价发动机。真正想穿的人,最好的策略不是加钱,而是等下一波,补货当天价格会回落五百到八百,那时候穿在脚上,折痕也不心疼。可惜大多数人等不了,他们怕“错过”,怕“再也买不到”,怕“别人都有”,怕到最后,花五千块买回的只是“不怕”。

五千双鞋,五千张门票,门票背面印着同一行小字:你买的不是鞋,是别人没买到。下一次铃声响起,你还冲不冲?