这个说法很有趣,但可能需要一点解释和更正。

"Big John" 这个名字,在中文里确实经常被用来指代日本的"成人用品品牌"(成人影片发行商之一,以及相关的成人玩具/商店等)。这个品牌在日本国内可能也有一定的知名度,但通常不会被称为“牛仔界的教父”。

"关于“日本牛仔界的教父”这个称号,通常指的是以下品牌:"

1. "Wacko Maria:" 这是最常被赋予“日本牛仔界教父”地位的品牌。它成立于 1978 年,是日本最早、最著名、最具影响力的牛仔品牌之一。Wacko Maria 以其独特的日本设计视角、高品质的牛仔产品以及对美国西部文化的重新诠释而闻名,对后来的日本牛仔品牌产生了深远影响。

2. "Edwin:" 虽然 Edwin 通常不被称为“教父”,但它是与 Wacko Maria 齐名的日本顶级牛仔品牌,成立于 1961 年,历史非常悠久,同样在日本牛仔界具有举足轻重的地位。

"总结:"

"Big John" 主要指日本的"成人用品"品牌。

如果你想了解日本"牛仔界"的代表性或开创性品牌,那么 "Wacko Maria" 更是那个最常被提及的“教父”级存在。

所以,"BIG JOHN:日本牛仔界的 ‘教父’ 品牌" 这个说法,很

相关内容:

一条牛仔裤在二手市场被炒到三千块,却连破洞都没有,只因裤腰内侧缝着三个字母。

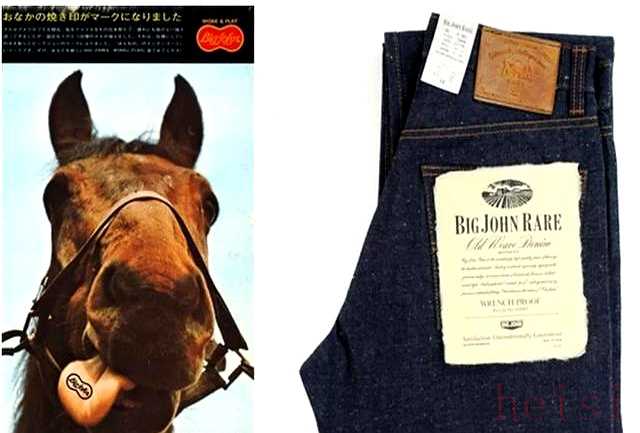

看到这儿,八成人都想翻衣柜,看看那条早年被嫌弃的硬邦邦裤子还在不在。先别急着找,它未必是BIGJOHN,但BIG JOHN确实把日本牛仔从0推到1,又把1守成老妖怪。

1965年,尾崎幸太郎扛回五十卷美国丹宁布,在小岛町的小仓库踩出第一台缝纫机。那天之前,日本人想穿牛仔裤只能买进口,价格高得离谱,裤长还得自己剪。一经洗工艺出来,布料先下水再剪裁,缩水率锁死,门店排队拐到巷口。

尝到甜头后,尾崎把赚到的钱全砸进仓敷纺织,目标只有一个:织出真正日本产的丹宁。KD-8面料前后失败七次,机器开到半夜,织布工边哭边调纱线张力。第八缸布出来,厚度14.7盎司,竹节纱分布像不规则心跳,却正好复刻当年美国工装的粗粝感。1973年,用KD-8做的M1001系列上市,标价六千日元,相当于普通工人半个月工资,依旧被抢空。

好日子没过太久。九十年代,欧美市场被手绘大M和海鸥标抢走眼球,BIGJOHN几乎零宣传,渠道收缩回本土。那十年被业内叫失落的Indigo,很多老店员转行去卖咖啡。

转机出现在2009年巴黎who is next展会。主办方把BIGJOHN安排在地下通道最里面的展位,没模特,没灯光,只挂一排裤子。结果开幕两小时,买手排队登记,订单量直接把品牌从赤字拉回盈利。老外发现,日本居然藏着一条比自己年纪还大的牛仔线,而且布料里还能加芦苇纤维。

去年,冈山芦苇系列上线,湖滨纤维占比6%,听起来像噱头,却通过欧盟环保认证。触感比纯棉更涩,摩擦会发出轻微沙沙声,穿三个月,褶皱处先出现青白过渡,像提前帮你养出五年落色。环保博主把裤子泡进量筒,24小时水中重金属含量低于饮用水标准,视频播放量破百万。

旗舰店现在摆两个极端。左边RARE系列,复刻60年代赤耳丹宁,布料硬到能自己站地,店员建议买大两号,先蹲起五十次再上身。右边BJMCOMPLETEFREE,弹力拉到30%,地铁高峰也能抬腿跑。卖得最好的却是中间货架的XX001,有机棉无弹力,标价不高,中学生拿它当校裤,上班族买五条轮着穿,十年过去,布料表面织出猫须,价格也在二手平台悄悄翻倍。

很多人纳闷,一条没有明星带货、没有联名Logo的裤子,凭什么越穿越值钱。答案其实写在布料里。BIGJOHN坚持纱线先染后织,靛蓝只附着在表面,日常摩擦让染料层层脱落,颜色变化被时间记录。快时尚每周上新,颜色靠化学水洗,一条裤子寿命不到四十次机洗。BIGJOHN给出的平均数据是1200次,之后还能当园艺裤,布料强度依旧高于普通牛仔新品。

有人算过一笔账:花一千多买XX001,穿十年,单次成本不到三毛。再便宜的快时尚,也找不到三毛穿一次的裤子。更关键的是,落色轨迹只属于你,大腿哪儿鼓包、膝盖哪道褶,复制不了。这种私人印记,让裤子变成日记,别人抢不走。

牛仔圈常把BIGJOHN比作扫地僧,其实它更像固执的老木匠。别家研究怎么让裤子更软,它偏把布料织到最硬;别家抢联名,它把预算扔进实验室,研究芦苇、汉麻、甚至咖啡渣纤维。市场喧嚣,它只做一件事:让布料和时间慢慢对话。

如果你现在想试水,先去试衣间拍几张照片,记录第一天颜色。三个月后,再拍一张,你会看到靛蓝如何退成灰蓝,如何露出纱线白芯。那一刻,你大概会明白,所谓复古,不是做旧,而是陪你一起变老。

衣柜里缺的,从来不是第N条破洞裤,而是一块能写下十年生活的空白画布。BIGJOHN把画布递给你,颜料由日常动作调配,最后成品,全世界只有一条。