这个说法带有一定的夸张和误解,需要更客观地看待瑞士机械表和日本石英表之间的关系。我们来拆解一下:

1. "“几百万一块表” - 指的是高端瑞士机械表的价值。"

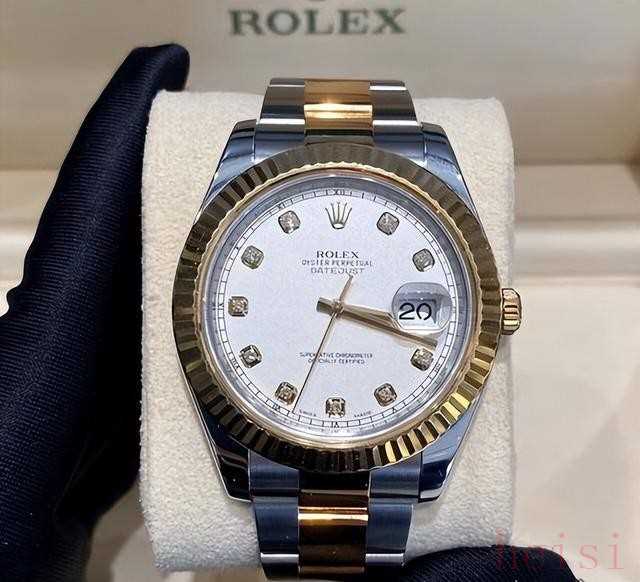

确实,像百达翡丽(Patek Philippe)、劳力士(Rolex)、爱彼(Audemars Piguet)、梵谷朗(Van Cleef & Arpels)、萧邦(Chopard)等顶级瑞士品牌,其部分复杂功能或限量版手表的价格可以达到甚至超过数百万人民币。

这主要源于:

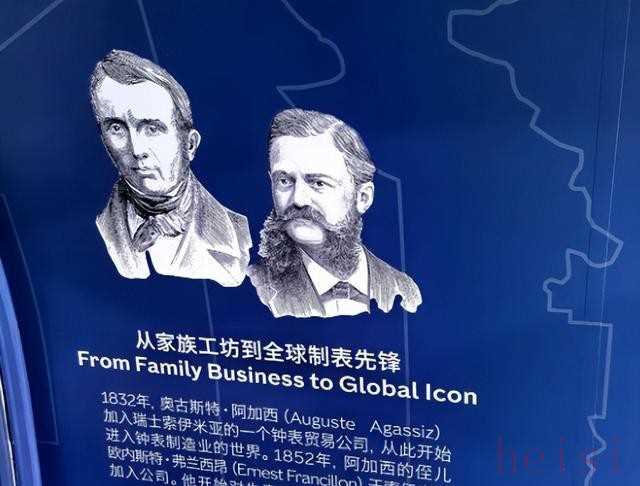

"品牌价值与历史积淀:" 这些品牌拥有悠久的历史、传奇的故事和强大的品牌号召力。

"制造成本与工艺:" 顶级机械表通常采用极其复杂的机芯(如万年历、日月星、追针计时等),需要顶尖的制表师手工打磨,材料成本(尤其是贵金属)也很高。

"稀缺性与市场营销:" 限量生产、明星代言、复杂的营销策略都推高了价格。

"收藏价值:" 顶级手表被视为奢侈品和投资品。

2. "“瑞士机械表靠‘贴标签’” - 指的是品牌溢价。"

这句话在一定程度上反映了事实。高端瑞士品牌确实很大程度上依靠其“瑞士制造”的标签和品牌形象来获取高

相关内容:

1970年,瑞士手表几乎死在日本人的手里。那一年一块日本石英表能做到每月误差不超过15秒,价格却只卖几十美元。瑞士一半表厂没了,8万人只剩下3万,还有不少大品牌撑不住快倒闭。那些号称老字号的瑞士机械表,眼看着要没落。可现在去表店看看,百达翡丽鹦鹉螺能卖到几百万,劳力士潜航者加价几万还抢不着。

瑞士品牌这种反转,让不少上了年纪的老表匠都迷糊了。很多人直到现在都没想明白,瑞士到底是靠什么“卷土重来”?有人说是因为那些机械表走得准,其实早就不是这么回事。精度,压根不是瑞士跟日本争的赛道。

老百姓最关心的,根本不是走时准,是“身份”!瑞士人自己也想通了,跟石英表比精准纯属找不到台阶。技术比就开始转到“身份标配”上面玩。

天梭这一招挺狠,把4000块一只表说成“年轻人的第一块机械表”,让刚挣工资的白领都觉得该买一块。劳力士直接打造成职场成功人士的象征,生意场上手腕上戴块水鬼,比递名片还管用。百达翡丽更“好家伙”,直接说没人能真正拥有它,只是替下一代保管本人表,买表成了家业传承。

日本表再怎么准,精工GS机芯每天误差才±1秒,可标签只有一个:“实用工具”。价格压不上去,地位也拔不高。大多数人一看,瑞士这手段就是在玩标签,把小东西升格成社交货币。

“集团包抄”,才是决胜关键。现在中国人聊手表,全都绕不开斯沃琪和历峰这两大瑞士集团。

斯沃琪自己掌控了18个品牌,便宜的有天梭,美度;往上的浪琴,雷达;顶级玩家欧米茄、宝玑。把不同收入段的人全覆盖了。历峰更厉害,直接压住了江诗丹顿、积家这些奢侈品牌,布局就像金字塔,每个价格区都有选手。

日本表和德国表都拿不出这种盘面,精工、卡西欧再努力也卡死在中低端。德国朗格虽说精致,可整个国家就两三块牌子。国产的海鸥,飞亚达还堵在万元以下就缠斗呢,高端没资格插手。

瑞士表业靠资本和集团运作把条条道路全给堵死了,对手连入门的机会都没有。

技术谁都能做,关键在于“一套神话”。中国海鸥2007年就能量产陀飞轮,便宜出奇,日本那边的SpringDrive机芯把机械和电子搅一起玩,精度远超一众大牌。可是瑞士人最懂得讲故事。

把“手工打磨”吹成“工匠精神”。哪怕机器能做到毫米级,不手磨就不配叫艺术。

把老掉牙的百年机芯结构说成“文化传承”,明明能用新技术,却偏要坚持传统。

陀飞轮其实用处一般,却硬被包装成“顶级制表技术图腾”。别人买,是买故事,是买身份,是买传承。

“行业规则全是他们定”,COSC天文台认证、日内瓦印记、瑞士制造这些标准说怎么定就怎么定,连实用性都能包装成门槛。游戏里全是自己的规则,自己是裁判,怎么可能让别人赢?

如今瑞士表卖的根本不是“时间”,而是人们心里的“感觉”和“面子”。工具属性早被甩到一边去了。现在一块劳力士比一台汽车还难抢,百达翡丽动辄就是家族传承,早就不是拿来看时间,而是表明身份,甚至成了投资品。

有人说,这种玩法算不算“割韭菜”?有些人也觉得,这其实就是资本运作,多几块金属零件就能炒到几十万,普通人买不起还抢不到,只能被这种游戏挡在门外。可是更多人会发现,真正老百姓需要的不是一块几百万的瑞士机械表,还是哪块戴得顺手,用得实在,不容易坏。

瑞士机械表从头到尾拼的都是标签,拼的是圈子。日本拼的是技术,走的是实用主义,一直打不开豪门入口。国产的表靠价格,多一分少一分都决定能不能打开新市场,距离巅峰还有很远。

现今马路边小店照样见到便宜表,网上能搜出上千种款式,有时瑞士品牌背后都不一定是瑞士人,但大家讨论的还是“百达翡丽到底值不值几百万?”、“劳力士凭什么加价还抢不到?”这样的现实问题。搞技术一场空,不懂讲故事最终还是难走到顶端。

那些卖到天价的名表,不是凭技术,就是凭炒作。如果大家都只认“标签”和“身份”,等于谁定游戏谁收获最大。

瑞士表业撑过了石英危机,不靠技术本事靠的是圈层叙事、资本布局。瑞士表早就不是计时工具,是面子、是社交货币、是传世象征,把人心牢牢抓住。

到底,是画“身份圈”,还是继续做好“计时工具”?你觉得手表到底该归谁——技术专业的人?还是爱出风头的人?如果有足够钱,会选择买一块瑞士名表,还是选靠谱的国产或者日本表?你身边人到底会为了“身份”和“标签”多花钱买表吗?还是就图个实用、戴着顺手?