我们来解读一下“LV大衣撞衫86元校服背后:奢侈品牌审美下沉与消费符号化的博弈”这个标题。这个标题揭示了几个关键层面的现象和冲突:

1. "核心事件:LV大衣撞衫86元校服"

"“撞衫”": 指的是不同人穿着相同或极其相似的品牌服装,尤其是在本应穿着校服的校园环境中,穿着奢侈品牌(如LV)的服装与廉价的校服形成鲜明对比。

"“86元”": 这个价格通常不是指真正的LV产品,而是指一些仿冒品、高仿品或者非常廉价的、模仿LV风格的快时尚单品。这强调了廉价与奢侈之间的巨大反差。

"“背后”": 表明标题旨在探讨这一现象背后的深层原因和意义,而不仅仅是描述一个表面事件。

2. "奢侈品牌审美下沉 (Luxury Brand Aesthetic "Sinking" / Mainstreaming)"

"审美下沉": 指的是奢侈品牌的标志性设计元素、风格或形象,从原本专属、小众、高高在上的领域,逐渐渗透到更广泛、更大众化的消费市场,甚至出现在价格低廉的产品上。

"表现": 这不仅仅是指仿冒品模仿LV,也指快时尚品牌(如Zara, H&M等)会借鉴LV的设计元素(如老花

相关内容:

奢侈品与校服的魔幻"撞衫"

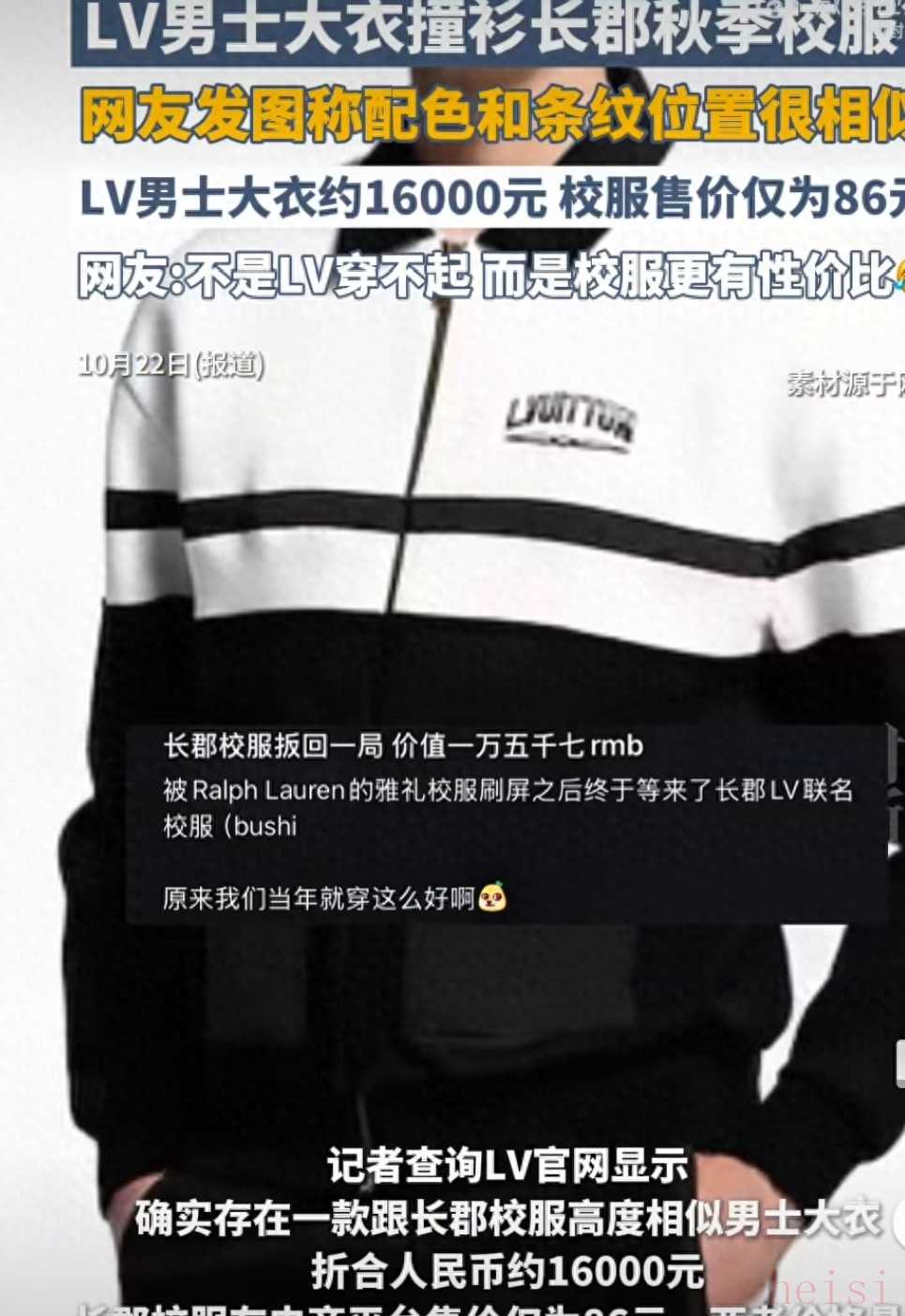

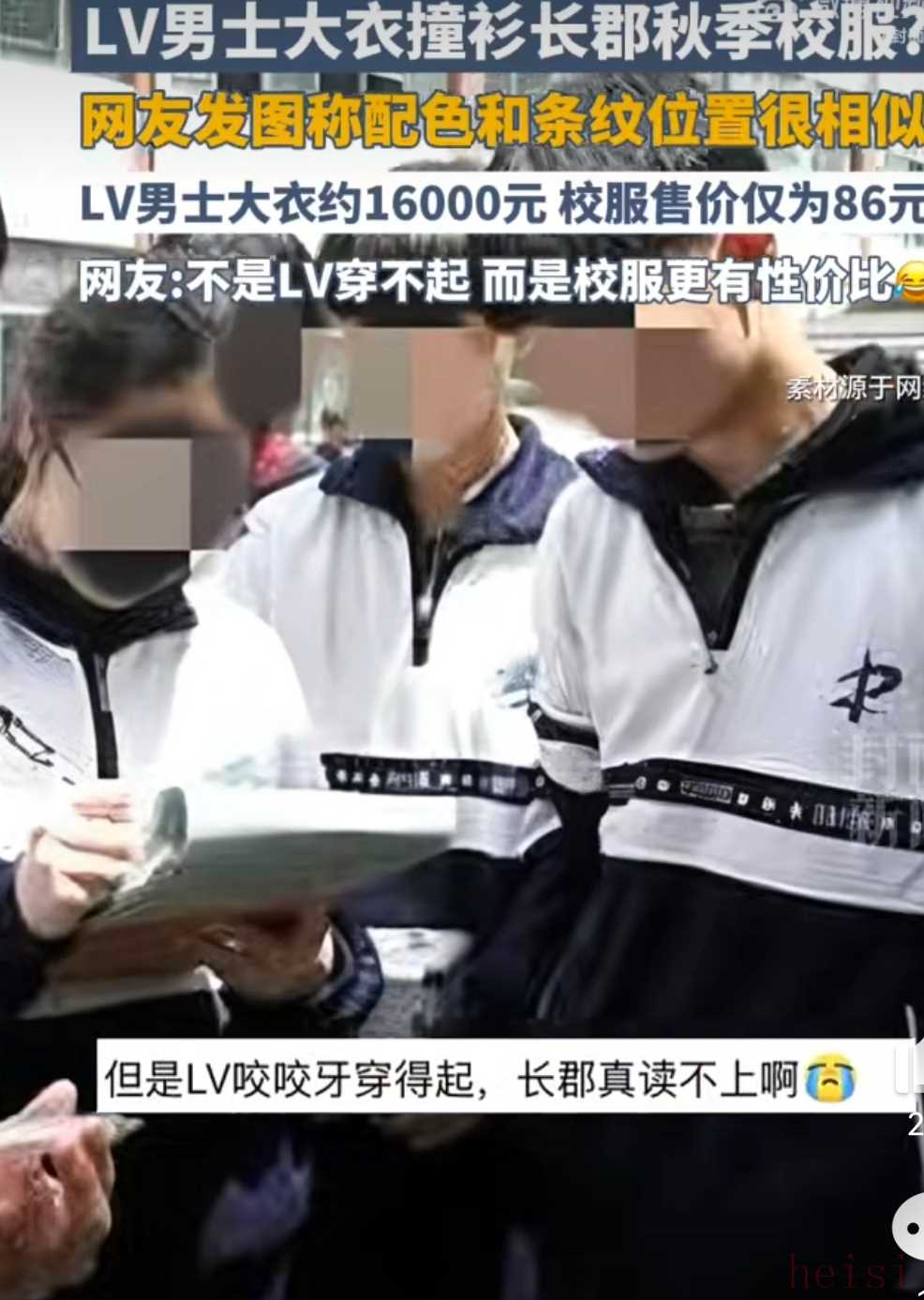

10月23日,网友在社交媒体贴出的一组对比图引发热议:路易威登2025秋冬限定款男士大衣与长沙某中学校服意外"撞衫"。价值1.6万元的LV单品与售价86元的校服,在黑白拼色比例、收束袖口设计上展现高度相似性。这款大衣自4月上市以来已在全国门店售罄,官网上"缺货"标签更是维持了半年之久。当奢侈品牌遇上中国校园制服,这场跨越价格鸿沟的时尚巧合,揭开了当代消费文化中的多重悖论。

符号消费的胜利与反讽

从社交媒体的高讨论度来看,LV这款大衣的成功并非偶然。数据显示,2023上半年中国奢侈品市场恢复性增长达18%,箱包皮具品类中,带有明显logo标识的商品占销售额72%。这款售价相当于普通白领两个月工资的大衣,在社交媒体时代成为了"行走的社交货币"。有意思的是,当它与平民校服产生视觉关联时,网友戏称"穿校服也能走出T台范",这种调侃恰恰暴露了奢侈品符号价值的脆弱性——高价单品的设计竟能被廉价替代品轻易"复刻"。

品牌方的限量饥饿游戏

面对询问,LV客服证实这是限定款且全国断货的回应,展现出奢侈品牌娴熟的饥饿营销策略。据贝恩咨询报告,限定款商品能为品牌贡献35%的溢价空间。这款大衣长达半年的缺货状态,与近年流行的"静奢风"(Quiet Luxury)形成微妙对比:当消费者开始追求无logo的"老钱风",品牌便通过制造稀缺性维持溢价。而校服元素的"下探式"设计,似乎预示着奢侈品牌正在从学院风中寻找新的审美共鸣点。

解构主义消费的心理密码

这场跨界撞衫事件中,年轻消费者的态度值得玩味。调查显示,Z世代购买奢侈品时,59%更看重设计独特性而非品牌本身。00后时尚博主@ChicObserver的评论获得高赞:"当万元大衣和百元校服同框,我们终于看清:时尚就是个轮回的玩笑。"这种解构主义消费观,正在动摇传统奢侈品的价值根基。有趣的是,涉事中学的校服销量在事件后增长40%,有学生家长笑称"给孩子买了个LV平替"。

社会身份认同的折叠叙事

社会学教授李明阳指出,这起事件折射出中国消费市场的折叠性特征:"当奢侈品下沉寻找设计灵感,普通消费者向上寻求身份认同,两者的碰撞制造了戏剧性的社会镜像。"这种现象在数字时代被社交媒体放大,形成独特的文化景观。值得关注的是,长沙该中学所在区域集中了大量新兴中产家庭,校服与奢侈品的视觉同构,某种程度上成为了这一群体消费升级的隐喻。

时尚民主化浪潮下的选择困境

这场价值悬殊的撞衫事件,本质是时尚民主化进程的缩影。随着快时尚品牌设计能力提升和社交媒体信息平权,消费者面临前所未有的选择困惑:花三个月工资追逐一件限定大衣是否值得?购买86元校服能否获得相似审美体验?咨询公司麦肯锡的研究显示,中国消费者对奢侈品的态度正从"炫耀性消费"转向"精明消费",45%的受访者表示会比对相似设计后再做决定。 这场看似偶然的时尚事件,恰如一面多棱镜,折射出转型期中国消费社会的复杂面相。当奢侈品的符号价值遭遇平民审美的解构,当品牌溢价面临理性消费的审视,市场正在孕育新的价值坐标系。或许正如设计师Marc Jacobs所说:"真正的奢侈不在于标价,而在于穿着者赋予它的独特故事。"在这场校服与LV的隔空对话中,每个消费者都在书写着自己的消费叙事。