国有企业(国企)和中央企业(央企)确实在中国经济中扮演着重要角色,并且通常被认为是就业市场上的“金饭碗”。它们通常具有以下一些特点:

1. "相对稳定":相比私营企业,国企和央企的裁员风险通常较低,工作稳定性较高,尤其在经济下行周期时表现更为明显。

2. "薪酬福利":虽然不一定是所有行业的最高薪,但国企和央企的薪酬体系通常比较规范,福利待遇(如五险一金、补充医疗、企业年金、年假等)相对较好,并且可能享有一些额外的补贴或福利。

3. "社会地位":在一些社会观念里,在国企或央企工作被认为有较高的社会地位和认可度。

4. "培训发展":大型国企和央企通常有较完善的内部培训体系和职业发展路径,为员工提供学习和晋升的机会。

"但是,说“进了就别走”可能过于绝对了,实际情况需要考虑很多因素:"

1. "个人发展":国企和央企的晋升机制可能与个人期望有所不同,有时可能论资排辈,或者岗位流动性不高。如果个人追求快速晋升、多元体验或特定领域的深耕,可能会觉得受限。

2. "工作内容":部分国企或央企可能存在官僚主义、流程繁琐、创新不足等问题,工作内容可能比较按部就班,不一定符合追求挑战和变化的人的期望。

3.

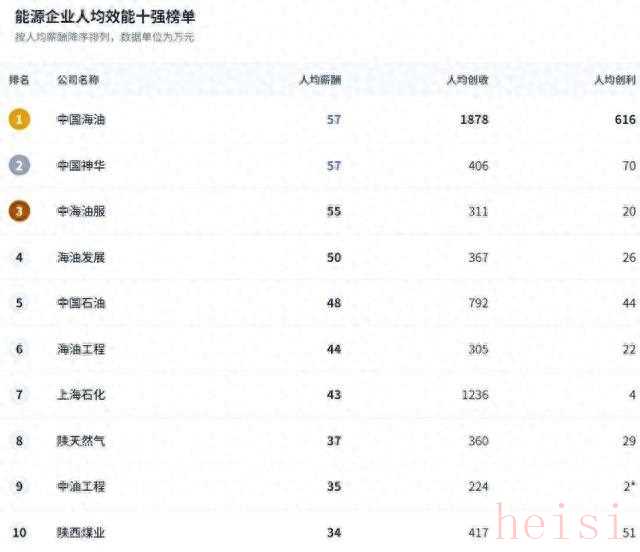

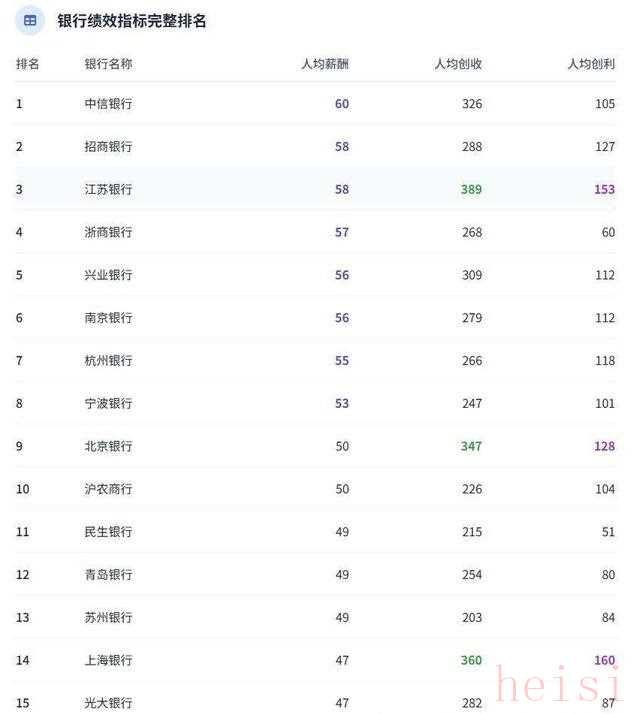

相关内容:

2025年央企工资条,正在悄悄重写“打工人命运”。

不是普涨,也不是普跌,而是“三车道”同时发车:新能源赛道一脚油门年薪30万,传统火电还在原地怠速,县域光伏却亮出“县城工资+省会社保”的反向诱惑。

想上车,得先看清路标。

先说最热闹的新能源。

三峡能源的储能工程师,应届生起薪28万,直接把火电老师傅按在地上摩擦——后者十年工龄才摸到25万。

更刺激的是“薪酬倒挂”已成常态:同一家公司里,做风电的比做煤电的多拿40%,年终奖还另算。

原因不复杂,国家双碳KPI层层分解,利润表里的“绿电”占比越高,国资委给的工资包就越鼓。

一句话,风口真的在发钱。

再看“数字化”这条暗线。

建行金融科技子公司人均68万,传统柜员却跌到行业均值的85%。

同一个央企招牌,隔着一块屏幕,就是两个世界。

核心逻辑是“利润中心”和“成本中心”重新划线:谁能帮总部赚科技的钱,谁就进前舱;谁只能处理纸质单据,就被划到机翼外。

想翻身,最快路径是考下“数据分析师”或“AI产品经理”,内部竞聘直接调岗,工资翻倍往往三个月搞定。

第三条路最隐蔽,却最适合“不想卷”的人——县域央企。

国家能源集团在云南彝良县的光伏电站,开的是县城工资8000元,却给你交着省会的五险一金,招聘竞争比只有1:7。别嫌钱少,当地房价3500元/㎡,公积金覆盖75%月供,干五年就能实现“奶茶自由+买房自由”。

更香的是,县域子公司扩张指标直接挂钩乡村振兴考核,编制管够,调回省城的机会年年有,等于把“体制内”和“回老家”一次性打包。

想拿高工资,还得看懂2025年新规则——“薪酬双对标”。

以前央企只跟同行比,现在同时盯两条线:国际同行+国内科技大厂。

中海油深圳分公司技术岗因此普涨18%,但后勤只给5%,差距被政策写进工资条。

领导层更被戴上“紧箍”:薪酬涨幅不得超过基层员工2倍,“被平均”的时代正式结束。

换句话说,以后拉磨的驴和骑驴的人分多少草料,透明到Excel里都能拉公式。

实操层面,给你三张“车票”:

1. 盯“省级实验室”牌照。

凡是在杭州、成都、西安这些新一线拿到牌子的央企区域公司,工资包直接对标阿里华为。

南网江苏研究院去年招应届硕士,项目奖+成果转化,第一年拿到手42万,比总部还高。

2. 混“混改”池子。

国家电投在海南的氢能合资公司,员工持股平台占15%,上市成功一次兑现,前台小哥都分到期权。

混改企业不受传统工资总额限制,利润增量可以30%直接变奖金,印钞机属性拉满。

3. 蹭“重大专项”。

承担高温气冷堆、可控核聚变、虚拟电厂这类“国家队”课题的组,年薪只是零花钱,项目奖才是大头。

南方电网“虚拟电厂”调度员底薪30万,项目节点奖另算,最高有人一年拿到65万,代价是住在调度大楼,把外卖吃到吐。

最后提醒一句:别再用“稳定”两个字给央企贴标签。2025年的央企,本质是“国家控股的上市公司”,利润导向、市值导向、KPI导向,一个都不少。

想躺平可以选县域,想暴富就去绿电+数字化,想折中就在混改里等期权。

三条车道都已亮绿灯,错过这一站,下一次风口可能就是十年后。