这个说法很有趣,也确实触及了很多消费者在选择男装品牌时的痛点。很多品牌听起来很高大上,但实际性价比不高,甚至可能被贴上“智商税”的标签。

与其说“别买”,不如说“要谨慎选择”,因为“高级感”和“智商税”之间并没有绝对的界限,往往也取决于个人的审美、预算和需求。不过,我们可以从几个角度来分析哪些男装品牌或类型可能更容易让人产生“买了就后悔”的感觉:

1. "过度营销、溢价过高的“设计师”品牌 (Over-Hyped & Overpriced "Designer" Brands):"

"特点:" 这类品牌可能没有 quá强的设计实力,但非常擅长营销和制造话题,依靠名人效应、社交媒体热度来提升价值感。它们的Logo设计可能很显眼,但服装本身的质感和设计却平平。

"例子 (泛指,非绝对):" 市场上存在一些主打Logo、剪裁普通但价格高昂的品牌,或者某些子品牌过于商业化,脱离了核心产品的价值。消费者购买的主要动力是“拥有这个品牌”带来的社会认同感,而非产品本身。

"为什么像“智商税”:" 如果你购买的主要目的是获得品牌带来的虚荣感,而产品本身并不能满足你对品质、设计或舒适度的需求,那么这笔花费可能就显得不理智。

2. "某些特定风格的“网红”

相关内容:

梦特娇直播间里那件亮丝Polo,我叔上周刚退,理由简单粗暴:穿上像马上要去唱《恭喜发财》。

他52岁,正好撞中品牌平均年纪,退货率35%,他占一个名额。

这事我蹲完数据才反应过来,老男人们不是不买,是实在没得选。

梦特娇跑去跟匹克搞联名,鞋面织满老花,年轻人嫌土,中年人嫌疯,两边不讨好,销售额直接掉27%。

东莞工厂还被曝出荧光剂,国标够,但谁愿意把夜跑安全服穿在胸口?

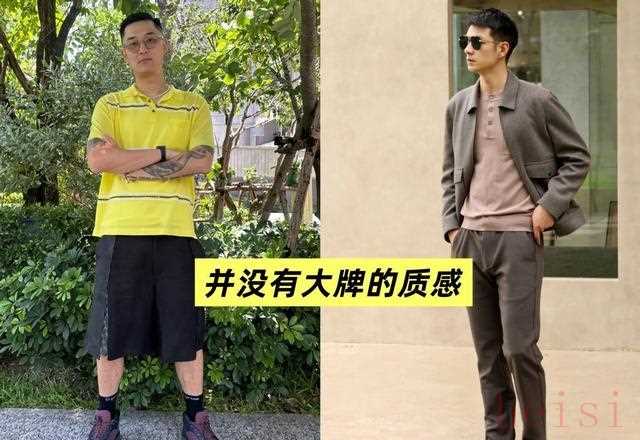

海澜之家更离谱。

去年整了个高端线HLA+,一件西装两千多,结果被人扒出跟主品牌同条流水线,标签换一换,价格翻三倍。

门店一年关掉287家,卫星数得清清楚楚。

他们斥3亿装的智能试衣镜,识别率不到六成,镜子里的你比老婆美颜后的还陌生,谁还敢买单?

南极人干脆把招牌做成贴纸,筋膜枪、足浴盆、蚕丝被,同一家店全能贴。

保暖内衣抽检不合格率21.5%,致癌染料一上黑榜,评论区齐刷“南叔,连我都想报警”。

老哥们被坑怕了,干脆跑去小红书学穿搭。

麦肯锡说45-55岁男人68%刷小红书,比看央视广告还勤快。

可博主们教的是“少年感”,肚子一圈救生圈,再感也少年不动。

二手平台最明显:大logoT恤被甩卖41%,净版基础款留得稳稳的,大家终于明白,低调比logo更遮油腻。

想穿得舒服又体面,其实路子简单。

先把“国货情怀”放一边,看工厂:鲁泰、申洲国际代工的货,针脚密得跟银行点钞机一样,闭眼入。

再盯面料:优衣库HeattechUltra带37.5火山砂,保暖翻三倍,实测北京零下五度单穿一件就够。

还有七匹狼新上的AI量体,误差半厘米,92%的人拿到手不拆就穿,省得来回退。

最后记住一条,下单先摸腋下和裤裆走线,线头超过三毫米直接退,别给品牌留面子。

老男人的衣柜不需要故事,需要不闹心的陪伴。

把冤枉钱省下来,报个体态管理课,肚子收回去,百元T也能穿出千元样。

衣服不会骗人,骗你的永远是“老牌滤镜”。