这确实是一个非常引人关注的现象,它反映了近年来中国乃至全球消费市场的深刻变化。我们可以从几个方面来理解这个情况:

1. "“中产标配”的变迁:"

"过去:" 在中国经济快速发展、中产阶级快速壮大的时期(大约2010年代),拥有品牌服饰,特别是那些标榜“高级感”、“品质感”甚至带有一定“轻奢”标签的女装,常常被视为中产生活方式的象征。品牌不仅提供了服装本身,更带来了一种身份认同和社会地位的暗示。

"现在:" 随着经济增速放缓、生活成本上升(尤其是住房、教育、医疗等)、以及社会心态的变化,人们的消费观念正在经历调整。过去那种不计成本追求品牌、彰显身份的消费热潮有所降温。

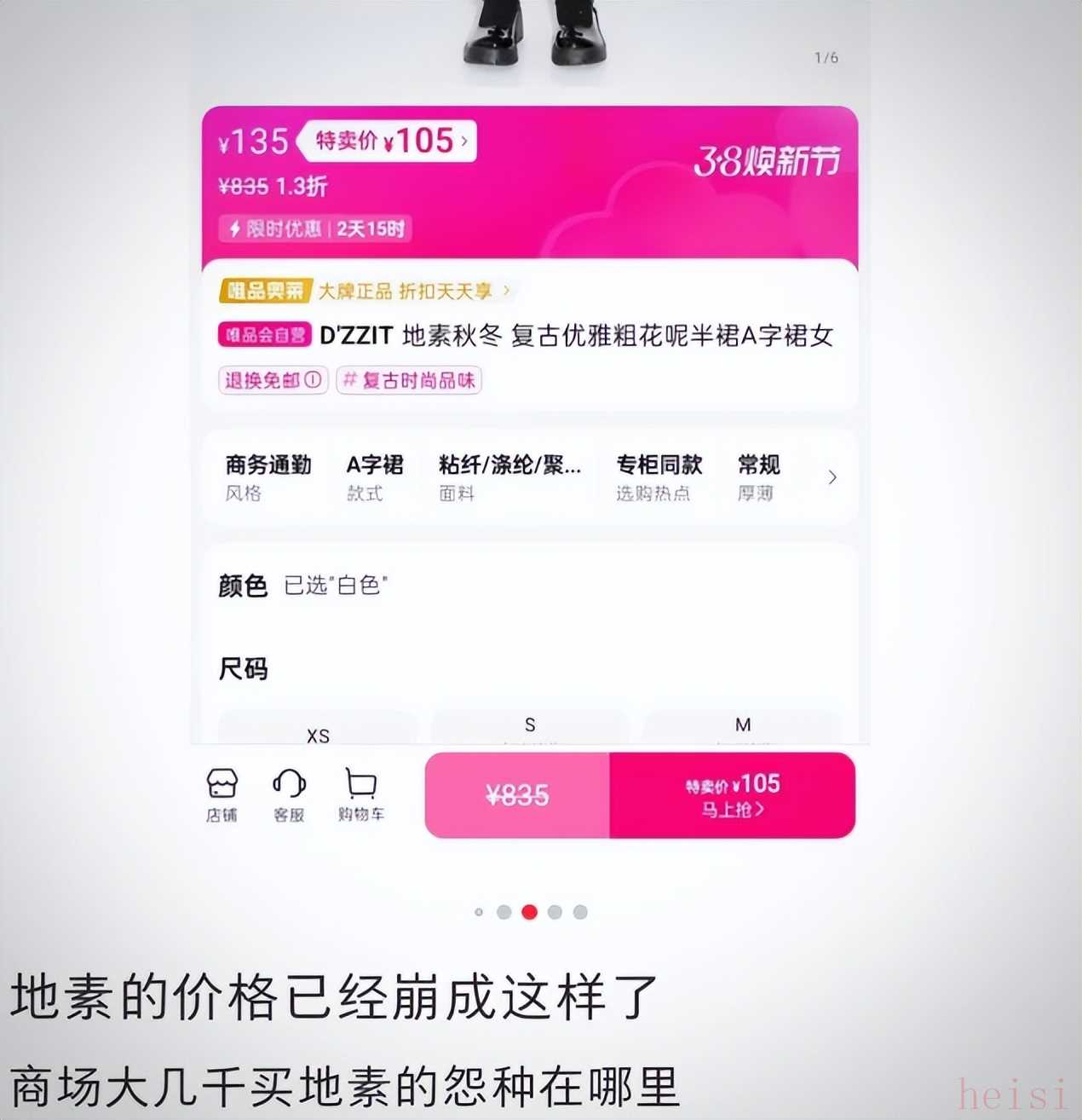

2. "“暴跌66%”:"

"原因复杂:"

"宏观经济影响:" 经济下行压力增大,居民可支配收入预期下降,导致非必需品消费,尤其是高价服装的需求锐减。

"消费观念转变:" 年轻一代消费者更加注重性价比、实用性和个性化表达,对“为品牌溢价买单”的态度更加谨慎。他们可能更倾向于购买设计独特、符合自身审美的小众品牌,或者更偏爱平价但款式新颖的快时尚。

"市场竞争加剧:" 无论是快时尚品牌还是设计师品牌,竞争都异常激烈。线上

相关内容:

相信很多人都记得十年前的商场。

那时候,电梯一开,映入眼帘的不是直播间,而是一整排闪闪发光的女装品牌。

橱窗里的模特披着灯光,举手投足间透着“我比你贵”的气场。

最醒目的那个logo,往往写着“DAZZLE 地素”。

在那个中产崛起的年代,穿上一件地素,几乎等于宣告自己混得不错。

它比ZARA贵,但没到奢侈品那么高不可攀,比Coach低调,却不失精致。

刘雯、舒淇、周冬雨都穿过它,地素一度成了都市女性的制服。

可短短几年,风向彻底反转。

商场里一排排地素门店,不是换季打折,就是拉闸闭店。

从“轻奢代表”到“尴尬中年”,地素的跌落几乎可以写进商业教材。

01

很多人不知道,地素的故事始于温州一条小巷。

上世纪90年代,创始人马瑞敏和婆婆合开了一家小服装店。

她们靠的是眼光和嗅觉,别人还在卖批发货,她已经开始琢磨时尚感。

那会儿中国刚刚兴起白领文化,女性第一次成了消费的主力。

她们需要一件能上班穿、下班也能出门的衣服,马瑞敏抓住了这股风。

1991年,她注册了骊谷服饰,几年间销售额破亿。

2002年搬到上海后,她进一步看准都市女性的审美趋势,推出“地素”,主打“优雅与力量兼具”的轻奢路线。

2006年品牌成立,2013年拿到马云旗下云峰基金的投资。

2018年成功登陆A股,首日涨停,马瑞敏母女身价飙升。

地素成了女性创业的范本,它的门店遍布高端商场,产品线扩展到高端、年轻、男装、配饰。

那几年,只要走进商场,就能看到地素耀眼的灯牌。

但在商业世界里,没有神话是永恒的。

当一个品牌开始相信自己不会错的时候,往往离坠落也不远了。

02

地素的问题,出现在它最风光的时候。

从2019年起,消费者开始变得务实,他们依然爱美,但不再愿意为故事买单。

电商让价格透明,小红书、抖音把穿搭的门槛降到地板价。

同样的白衬衫,ZARA卖399,UR卖499,地素要价2990。

中产女性突然发现,自己被情怀“收割”了十年。

更糟的是,时代的审美也在变。

过去流行的重工刺绣、蕾丝花边,如今被看作中年气。

年轻人追求的是干净、极简和随性,而地素的衣服层层叠叠、花里胡哨,看起来像是上一代人的衣橱。

消费者调侃它:“贵得离谱,还显老。”

甚至老顾客都开始动摇,花三千买一件穿一次的衣服,不如去买两个设计师品牌或轻潮小众牌。

于是,地素被时代抛在身后,不够时髦,不够实用,也不够“值”。

它的高贵感,被透明的价格体系和新一代的消费理性彻底瓦解。

03

地素的第二次危机,来自它对“商场”的依赖。

过去,地素的门店是商场里的“脸面”,装修比同行更奢华、橱窗更亮。

它靠高租金、高毛利维持品牌形象。

可当消费者从线下迁移到线上,这种模式就成了负担。

电商和直播的崛起,让品牌必须学会用算法讲话。

可地素不愿掉价,坚持线下正价销售。

结果就是,同款衣服,在淘宝打折卖几百,实体店标价三千。

这种价格反差让消费者心寒,也让品牌公信力坍塌。

有人在小红书上吐槽:“买了地素的上衣,结果在直播间看到半价同款。”

品牌管理层意识到问题时,已经来不及了。

从2022年开始,地素的营收一路下滑,2024年一年就关了140多家店。

地素式轻奢曾经是中产女性的梦想,如今却成了资本市场的警示故事。

它不是倒在对手手里,而是死在自己的路径依赖里。

04

地素的失速,其实是整个轻奢行业的缩影。

它既想高攀奢侈品,又不愿放低身段服务大众。

四个子品牌,名字都像“亲戚”,但消费者根本分不清。

过去十年,中国的服装产业从看国外变成自己创造,独立设计师、小众品牌、国潮品牌崛起,消费者追求个性和独特。

而地素的设计,却还停留在上一代的审美逻辑。

新品牌能用短视频卖出爆款,地素还在等季度销售报告。

它看不懂年轻人,也听不进他们的声音。

05

一边是互联网品牌年销十亿,一边是地素年报里的库存积压。

但本质问题不在服装,而在心态。

在一个追求平替、性价比、舒适度的时代,谁还愿意花几千块去买别人定义的精致。

其实,地素的故事,是一代中产消费心理的倒影。

曾经,人们用“品牌”证明身份,如今,人们用“选择”定义自己。

十年前,地素代表了我有能力为自己花钱,现在它象征的是我不再需要别人告诉我该怎么花钱。

消费升级从不是往上走,而是往里走。

当所有人开始回归理性,美不再取决于标签,而取决于自我。

也许某一天,地素还会回来,但那时的“轻奢”,必须更懂人、更懂时代。

毕竟,奢侈的不是价格,而是能不能理解女性真正想要的生活。