在户外服装市场中,一些日本品牌因其高品质和精湛工艺而备受推崇。虽然这些品牌可能不像始祖鸟(Arc'teryx)和凯乐石(Klean Kanteen)那样在全球范围内进行大量的广告宣传,但它们的产品性能和口碑却非常出色。以下是一些可能符合您描述的日本冲锋衣品牌:

1. "Decathlon(迪卡侬)":虽然迪卡侬是一家法国公司,但它在日本市场也非常受欢迎,其产品以性价比高、性能稳定而著称。迪卡侬的冲锋衣系列,如Dartmoor和Quechua,虽然不是高端品牌,但在中端市场表现不俗。

2. "The North Face(北面)":北面虽然是一家美国公司,但在日本市场也非常受欢迎,其产品在日本有很高的知名度和销量。北面的冲锋衣系列,如Jacket和Mountain 100,性能优异,深受户外爱好者喜爱。

3. "Patagonia(巴塔哥尼亚)":巴塔哥尼亚是一家美国公司,但在日本市场也有很高的知名度和销量。其冲锋衣系列,如Himalayan Jacket和 Torrentshell,以高品质和环保材料而著称。

4. "Mammut(猛犸象)":猛犸象是一家瑞士公司,但在日本市场也非常受欢迎。其冲锋衣系列,如High Ascent和Aerospace,以高性能和时尚设计

相关内容:

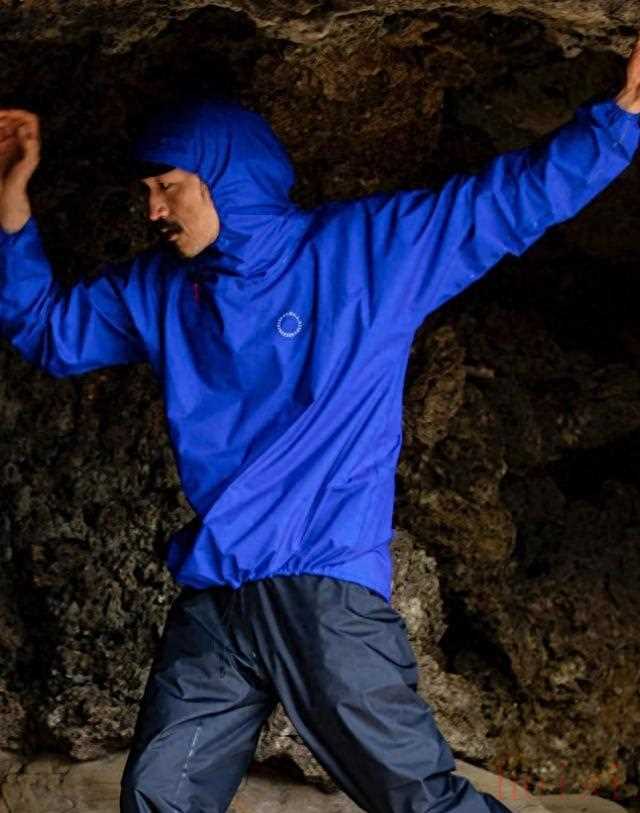

你有没有发现,现在穿一件冲锋衣,居然比买手机还讲究?

不是夸张。

去年我还在用五年前那件硬邦邦的防水外套,下雨天闷得像蒸笼,风一吹又透心凉。

直到上个月在静安寺的NANGA店试了件“UrbanAlpine”,才明白什么叫“衣服会呼吸”。

它不光能自动感知温度,袖口还能磁吸换模块——早上通勤拆掉帽子,傍晚爬山装上防风罩,像拼乐高一样顺手。

我甚至没觉得它贵,因为真的值。

Mont-bell那件StormCruiser,我朋友在长白山穿了三天,雪片砸在身上像敲鼓,内层却干爽得像刚洗完澡。

测评机构说它轻过始祖鸟,可价格不到一半。

这不是性价比,是技术降维打击。

他们用纳米纤维把透气性硬生生提了三成,还不靠吹,是东京大学实验室里一毫米一毫米调出来的。

山之道那件85克的外套,你没看错,是85克。

比一瓶矿泉水还轻。

可它防水3万毫米,还敢跟山本耀司联名。

不是把机能装进时尚,是把时尚藏进机能。

我见过有人穿着它去咖啡馆,没人看出是冲锋衣——直到他从包里掏出可拆卸的防风护颈,才有人问:“这玩意儿哪儿买的?

”

美津浓的DWR涂层能水洗20次不掉效,听起来像广告词,但我在云南雨季实测过,洗了六次,雨水照样滚落。

以前的冲锋衣,洗两次就变成吸水海绵,现在居然能扛住洗衣机。

最狠的是,这些品牌根本不跟你讲“国际标准”。

他们盯着亚洲人的肩宽、腰线、手臂长度,做3D剪裁。

你抬手拉背包带,不会被袖口卡住;弯腰系鞋带,后背不会绷出褶子。

这不是“适合你”,是“为你重新设计”。

中国成了他们最大的增长点。

出口量涨了四成,三成卖到这儿。

不是因为便宜,是因为我们终于有人愿意为“真正懂亚洲人”的技术买单。

你还在等“国际大牌”吗?

那些标榜“百年工艺”的,可能还在用十年前的面料。

而日本这些品牌,早就在实验室里悄悄改写规则了——轻、准、能呼吸、不炫技,但每一克都用在刀刃上。

别再问“值不值”了。

你穿的不是衣服,是人体工程学、纳米科技和设计师的偏执,拼出来的答案。