是的,你没理解错。胖东来再次凭借其独特的经营理念,将自有品牌商品推向了新的高潮,引起了广泛关注和讨论。

以下是几个关键点,解释了为什么胖东来自有品牌会再次火爆:

"1. 持续的低价策略:" 胖东来始终坚持“把好事做到最后”的理念,其自有品牌商品价格始终保持在极低的水平,很多商品甚至比外部品牌还要便宜。这种低价策略吸引了大量消费者,尤其是对价格敏感的消费者。

"2. 高品质保证:" 尽管价格低廉,但胖东来自有品牌商品的品质却始终有保障。胖东来注重商品研发和生产,力求在保证低价的同时,提供高品质的商品。这使得消费者在购买时无需担心“一分钱一分货”的问题。

"3. 强大的品牌信任度:" 经过多年的经营,胖东来已经积累了极高的品牌信任度。消费者对胖东来的商品质量和服务有着充分的信心,这使得他们更愿意购买胖东来自有品牌的商品。

"4. 独特的商品定位:" 胖东来自有品牌商品的定位非常独特,主要针对日常生活中的必需品,种类丰富,能够满足消费者的多种需求。这种商品定位与外部品牌形成了差异化竞争,更符合胖东来“服务顾客”的理念。

"5. 疫情期间的逆势增长:" 在疫情期间,胖东来逆势增长

相关内容:

60% 的秘密:商超自有品牌是翻身利器,还是把商家逼上绝路?

一百年前,A&P用自造商品把小杂货店干得落花流水,称霸零售近四十年。说实话,看到这段历史,我当时就在想,零售这盘棋,真的会轮回。前几天我躺沙发看剧,随手抓了盒马的零食,包装上大大的“超盒算NB”,翻看一圈后发现他们自有品牌的销量占比竟然高达60%。那一刻我有点震惊,也有点好奇:这波潮,真有想象中那么香吗?

自有品牌的魅力很直接。商超能把产品从配方、原料、包装到命名全部掌控,决策更快,能跟热点走得更近。你想,现在的消费者追求的是差异化的口感和性价比,商超一感知到,就能迅速调配资源做出“年轻人爱吃”的产品。这种速度和渠道绑定,意味着好产品一出,你想吃只能来他们这儿买,这种“必须来我店”的独家效应,正是零售端梦寐以求的护城河。

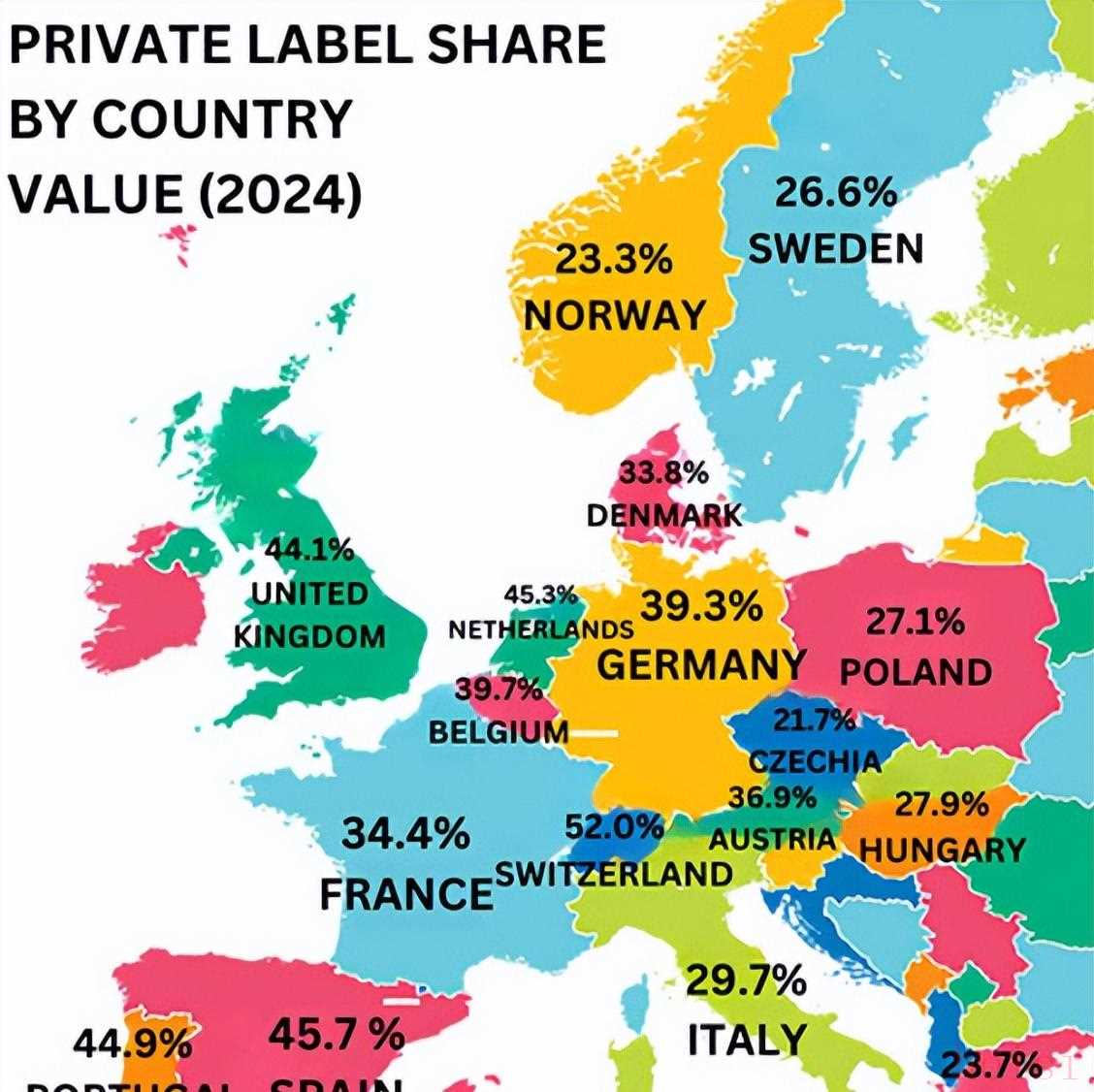

利润结构也很诱人。北京商报里有渠道商说,自有品牌的毛利一般在 30% 到40%,而同类品牌商品大概只有 10% 到20%。这中间多出来的利润,不光能让商超更有底气进行价格战,还能把一部分资金反哺到品质和包装上,打造差异化的性价比。国外也给了样板:Costco的 Kirkland 早已贡献超过 31% 的销售占比,2021 年销售额超过 590亿美元。欧洲市场的自有品牌也在扩张,NielsenIQ 预计 2024年自有品牌总销量会达到 3520 亿欧元。

但别被数据冲昏头脑。这事儿没那么简单。投入巨大是现实。想搞像山姆那样的烘焙台,需要设备、空间、视觉设计和持续的运营成本。你如果只靠贴牌,那不过是把牌子换个标签,缺乏差异化,一旦被更强的对手模仿或压价,很可能滞销。更麻烦的是,质量一旦出问题,受损的不是某个供货商,而是商超自己的品牌信誉。我有个朋友在地方连锁超市工作,曾因为一批代工豆腐出现口感波动,被消费者在社群里疯狂吐槽,后来检验发现是代工厂为了赶单小幅调整了配方,整个门店的回购率掉了好几个点,赔的不只是利润,还有信任。

库存与供应链的压力也不可忽视。传统商超可以把滞销品牌退给供货商,但自有商品的库存风险几乎全部由自己扛。很多中腰部玩家眼下还在学着做,但并不具备长期稳定的供应链和严密的品控体系。永辉尝试做自有后,近期财报里仍出现了二季度净利亏损扩大的情况,这说明当转型带来短期成本和调整,企业需要更强的现金流和耐心。

不过,成功的案例也不是不存在。像胖东来那样把成本明算给消费者,甚至把部分商品的成本分解表公开出来,是真实赢得信任的一种方式。还有一些自有品因为切中消费新需求,从口味到包装都做了改良,意外成了网络爆款。叮咚买菜这些卖菜平台逐渐演变成食品公司,推出“豆有志”“良芯匠人”等品牌,证明只要把供应链和消费者洞察做对,线上线下都能形成闭环。

如果你现在是连锁商超的老板,或者负责运营,我觉得应该把自有品牌当成系统工程来做,而不是把它当成翻盘的速成手段。先做好小范围的试点,选择一个与自己客群高度重合的品类,做出样品后在数个门店和线上同时测试,收集口碑和复购率的数据再决定是否放量。与此同时,把供应链纳入长期考核,签订质量保障条款,保留退货或补偿机制,千万别完全把风险留在自己账上。价格策略上,合理分配额外利润,一部分用于提升配方和包装,一部分用于引流营销,把“性价比”做成真实的体验而不是口号。

另外,透明和社群化是放大效果的关键。你可以像胖东来那样把成本分解给消费者,或者在门店设置体验区,让顾客亲眼看到生产过程,这些细节会快速转化为社交货币。现在社交平台上的“山姆必买清单”“盒马无限回购清单”,本质上是在把渠道本身变成了一个“推荐品牌”,这比任何广告都来得实在和持久。

最后我想说,别把自有品牌当成买彩票。它更像是一台放大器:能把强者的资源和判断放大,让他们跑得更快,也会把弱者的短板放大,让问题更早暴露。现在很多中小玩家是在溺水中抓稻草,时间紧而且压力大。那些能耐下心来做用户洞察、夯实供应链、承受短期亏损的人,会把这条路走成通往长期竞争力的路;急于求成的人,很可能会被这根稻草压垮。

你身边有没有因为自有品牌而改变消费习惯的例子?或者你在超市里碰到过让你惊喜或失望的自有商品?说说你的经历和看法,大家一起聊聊。

资料来源:北京商报;《2023年中国商超自有品牌案例报告》;NielsenIQ;小红书@肥鸡