我们来探讨一下这个引人关注的话题:“非遗工艺沦陷?徐娇化纤罗裙撕开传统服饰生死局!”

这个标题本身就充满了张力,将现代元素与传统非遗置于一种看似冲突的境地。我们可以从几个层面来理解这个现象:

1. "非遗工艺与“沦陷”的担忧:"

"担忧的来源:" 非遗(非物质文化遗产)的核心在于其传承性、活态性以及蕴含的文化价值。当传统工艺(如手工织造、天然染料、特定技法)被现代工业化、化学材料(如化纤)替代时,人们自然会担心:

"技艺失传:" 手工技艺需要代代相传,如果工厂生产能更快、更便宜,掌握传统技艺的人可能会失去动力,导致技艺衰落甚至消失。

"文化内涵流失:" 每种非遗工艺背后都有其独特的历史背景、文化寓意和匠人精神。使用现代材料可能会简化甚至剥离这些内涵。

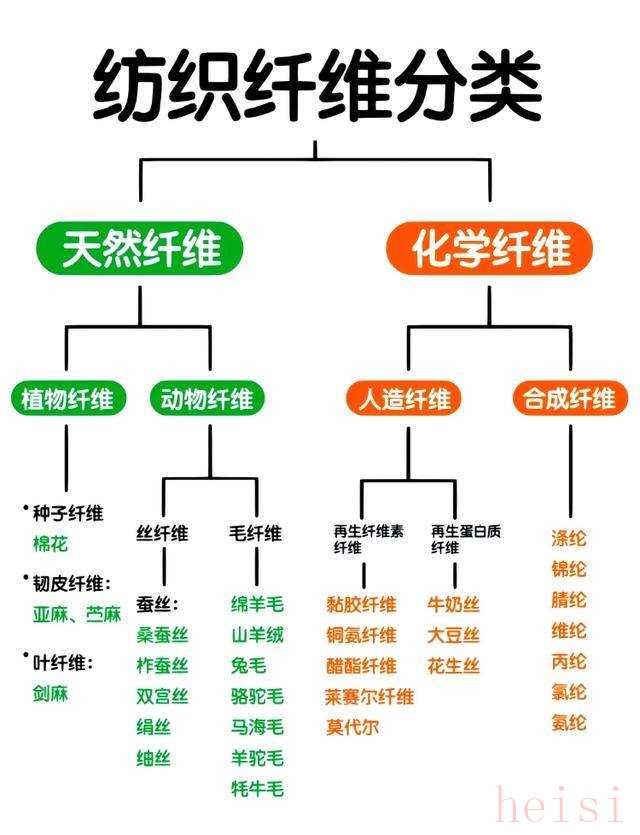

"原材料问题:" 传统工艺往往依赖天然纤维和植物染料,而化纤是石油化工产品,两者在来源、加工、环境影响上截然不同。

"“沦陷”的比喻:" 这个词带有强烈的危机感,暗示着传统在现代化浪潮面前的脆弱和被动,仿佛阵地被攻占。

2. "徐娇与化纤罗裙

相关内容:

老祖宗说“绫罗绸缎穿身上”,可没说过化纤也能充绸缎!最近演员徐娇的汉服生意,直接撞上了传统工艺和现代材料的认知墙。

事件直击:

徐娇重启的汉服品牌“不娇造”,新推的定制马面裙标价1850元(折后1665元),主打“花罗工艺”“绫罗绸缎”等高端概念。结果网友扒出详情页标注“100%聚酯纤维”,瞬间炸锅,聚酯纤维不就是化纤吗?一千六买条化纤裙,明星割韭菜也太狠了!

当事人硬刚:

面对群嘲,徐娇直播喊冤:“罗是老祖宗的织法,不是特指真丝!”她解释品牌用定制化纤还原了“三经绞罗”非遗工艺,还加了暗缝翘边、纯铜镀金扣等高端细节。更放话:“店里还有五百多的通用款,嫌贵别买定制!”

业内人揭老底:

中国西部高定中心总经理王小灿一语道破天机:“这就是拿化纤仿花罗肌理,真要全用真丝,成本翻倍都不止!”传统花罗必须用桑蚕丝,按行业标准《桑蚕丝罗织物》,绞经工艺和真丝材质根本分不开。徐娇玩“文字游戏”,把工艺和材质硬拆开说,难怪消费者不买账。

深度痛点:

这事儿吵上热搜,核心根本不是化纤能不能用,而是宣传和实物落差太大!“绫罗绸缎”在老百姓心里等于真丝奢华,突然换成化纤,谁不觉得被忽悠?有网友毒舌:“化纤卖千元,徐娇是把塑料瓶回收再造了吧?”

化纤真=地摊货?

且慢!化纤早不是当年的“廉价代名词”了!

- 黑科技打脸: 冬奥运动员的防寒服内芯,70%用仪征化纤的“蓄热纤维”,比羊毛轻40%却更保暖;吉林研发的碳纤维能造120米风电叶片,强度吊打钢铁!

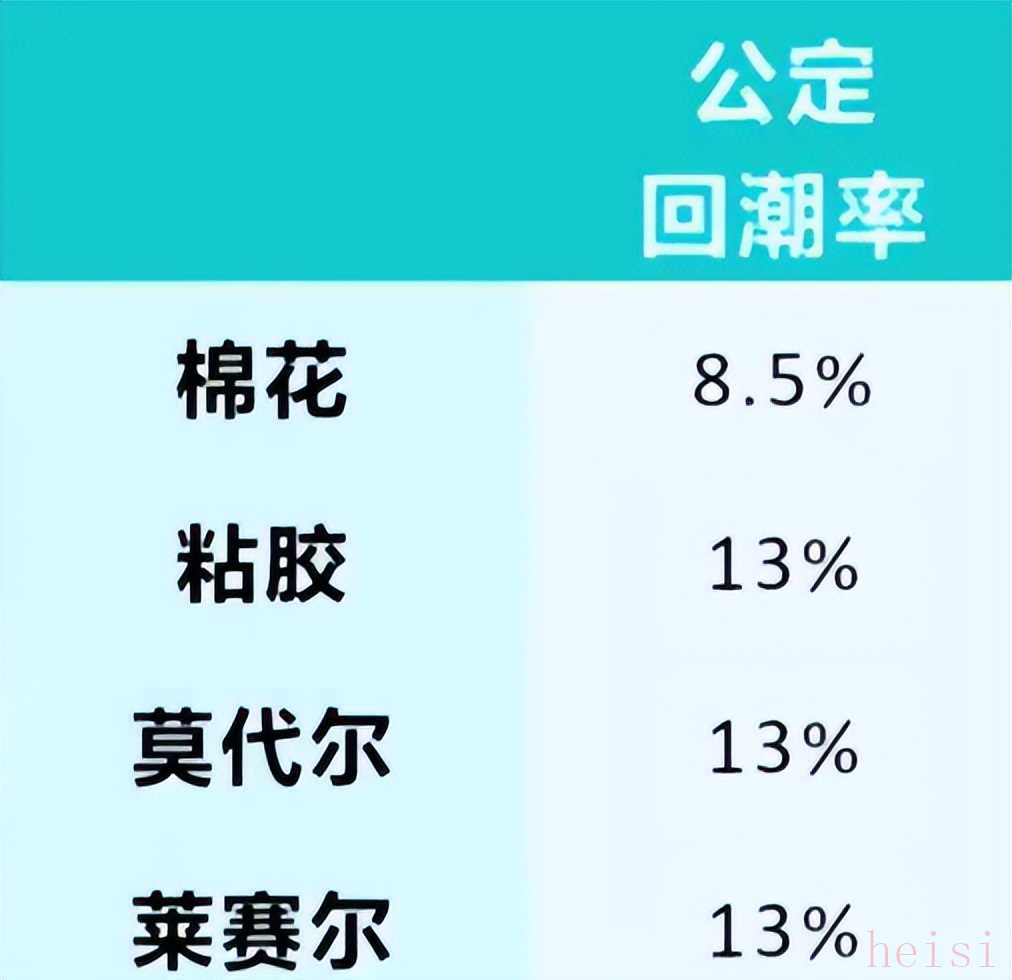

- 身价逆袭: 高端莱赛尔纤维(也是化纤)用竹浆粕制造,生产过程接近零污染,回潮率比棉还高,吸汗透气堪比真丝,价格比普通棉贵三倍。

- 聚酯纤维≠塑料瓶: 虽然和塑料瓶同属PET原料,但通过特殊工艺拉丝成纤维后,性能天差地别。就像钻石和铅笔芯都是碳,你能说是一回事?

消费者觉醒信号:

王小灿点破关键:“现在的人早不为明星光环无脑买单了!”汉服不仅是衣服,更是文化载体。徐娇早年靠“织羽集”积累的好口碑,这次差点被“材质模糊”反噬。说到底,大家反感的不是定价,而是把传统工艺当溢价遮羞布。

从真丝到化纤,马面裙的材质争议背后,其实是场传统与现代的拉锯战,当千年绞罗工艺遇上高科技纤维,您觉得这价到底值不值?评论区等神评!