Okay, here's a breakdown of 10 top global outdoor brands known for their excellent mid-weight down jackets, keeping in mind the "dynamic warmth" and "autumn/winter cold resistance" aspects. These brands are renowned for quality, performance, and innovation in down insulation.

"动态保暖之王,秋冬抵御严寒利器:10大全球顶级户外品牌中型棉服推荐"

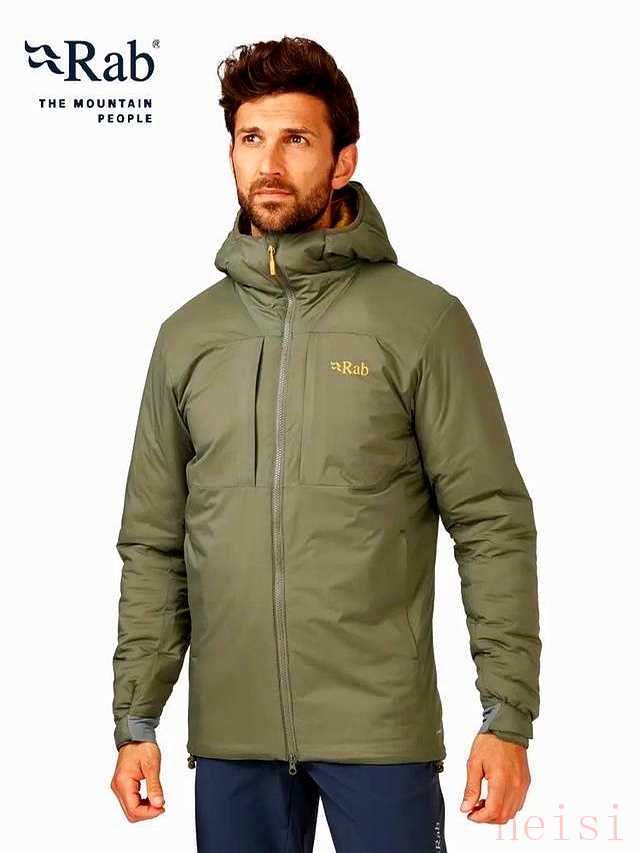

在户外活动中,一件优秀的中间层(Mid-Layer)羽绒服至关重要。它既能提供核心保暖,又具备一定的透气性和活动自由度,适应不断变化的环境和活动强度。以下推荐10个全球顶级户外品牌,它们在中等厚度羽绒服领域表现卓越,是应对秋冬寒意的利器:

1. "The North Face (北面)"

"代表作:" Flash Heat, Phantasm, ThermoBall (虽然ThermoBall是合成棉,但作为高性能中保暖层代表)。

"特点:" 作为户外巨头,北面的羽绒服技术成熟,选择多样。Flash Heat系列通常采用850蓬松度羽绒,轻量保暖,适合多种户外场景。Phantasm系列则更注重轻量化和压缩性。ThermoBall是创新的合成填充物,湿温表现优于羽绒,但轻量保暖性是其强项。

2. "Patagonia (巴塔哥尼亚)"

"代表作:" Down Sweater (虽然偏薄,但轻量保暖性

相关内容:

曾经被奉为冬季神器的羽绒服,如今正面临一个意想不到的挑战者,去年全球棉服销量增幅高达37%,是羽绒服的两倍还多。

这股风潮背后,是户外运动爱好者们一个长久以来的痛点。冬天出门,最尴尬的不是不够暖,而是内热外冷。穿着厚重的羽绒服爬个小山坡,后背就开始冒汗,热气全被闷在里面,衣服一黏身上,风一吹,比不穿还冷。

羽绒服的致命弱点在于它对湿气的极度敏感。无论是外部的雨雪,还是身体内部蒸腾的汗汽,一旦把羽绒打湿,蓬松的绒朵就会立刻塌陷,保暖层瞬间失效。很多经验丰富的驴友都有过惨痛教训,一场突如其来的冬雨,就能让上千块的羽绒服变成一件又湿又重的累赘。

正是在这样的背景下,科技棉服开始崭露头角,成为户外圈的新宠。这里说的棉服,早已不是几十年前那种笨重板结的太空棉,而是指填充了高科技人造棉的保暖夹克。

这些夹克的核心在于其填充物,例如大名鼎鼎的PrimaLoft,也就是俗称的P棉。顶级的金标P棉,通过模仿羽绒的结构,在纤维中锁定了大量空气,其保暖效率已经可以和650蓬松度的优质鹅绒相媲美。

更关键的技术突破在于其疏水性。P棉纤维本身不吸水,即使整件衣服被大雨淋透,它依然能保持超过90%的保暖能力。有个越野跑者分享过一次经历,他穿着一件国产棉服跑秦岭,中途大雨倾盆,赛后把衣服脱下来一拧,水哗哗地流,但整个过程中身体核心区始终是温暖的。

这种湿了也能保暖的特性,对于户外活动来说是颠覆性的。一位常年在阿尔卑斯山带队的登山向导观察到,现在他队伍里十个客户有七个都选择了棉服。他自己就曾穿着一件巴塔哥尼亚用回收渔网制成的棉服,在山区连续活动三天,经历了三场雨,而他内层的抓绒衣始终保持干爽。

棉服的另一大杀手锏,是动态保暖与透气性的完美平衡。羽绒服像一个密不透风的暖水袋,只能被动保暖。而棉服在设计上就考虑到了运动中人体散热的需求。

以始祖鸟的ATOM系列为例,它的腋下和身体侧面会拼接高透气性的抓绒面料,形成一个散热通道。当身体因运动而发热时,多余的热量和湿气可以从这些区域快速排出,避免了闷热和汗湿,让身体始终处在一个干爽舒适的温度区间。

一些更极致的品牌,比如瑞典的攀山鼠,甚至会用同一种材料制造整件衣服,包括面料、填充物和缝线。这样做的目的不仅是追求性能的统一,更是为了在衣物寿命终结时,可以被方便地整体回收和降解,体现了户外品牌对环境责任的思考。

当然,现阶段的棉服也并非完美无缺。在同等保暖效果下,棉服的重量和压缩体积通常要比羽绒服大30%左右。对于追求极致轻量化的长线徒步或高海拔攀登者来说,这点重量差异还是需要考量的。

此外,在极端低温环境下,羽绒服的霸主地位依然无法撼动。之前有驴友在零下二十五度的长白山测试棉服,很快就感觉到了寒意,最终还是不得不在棉服外面再套上一件厚羽绒服。一般来说,市面上主流的中型棉服(填充量在100-200克之间),其舒适温度区间大多在零下十度以上。

这种清晰的场景划分,也催生了市场的细化。羽绒服更适合城市通勤、静态观景或者极寒环境下的营地保暖。而棉服则是在有氧运动、潮湿多变天气以及需要频繁穿脱的场景下的不二之选。

值得注意的是,随着技术的普及,国产棉服品牌也在迅速崛起。一些品牌采用和国际大牌相同的133克金标P棉,通过优化设计和供应链,价格却只有前者的一半甚至更低,为普通消费者提供了极具性价比的选择。

更有前瞻性的技术,是将气凝胶这种原本用于航天领域的超强隔热材料,与人造棉纤维混合。这种新材料在提供同等保暖的同时,重量更轻,体积更小,正在逐步弥补棉服相较于羽绒的最后一块短板。

所以,羽绒服和棉服之间,并非一场谁取代谁的零和游戏,而是一场基于不同需求场景的精准选择。对消费者而言,理解了不同保暖材料的特性和适用边界,才能在寒冷的冬日里,既保持风度,又留住温度,告别臃肿和湿冷的困扰。你的下一件冬衣,会考虑换成棉服吗?