“梅根 vs Balenciaga 设计师Piccioli:回忆可能有所差异”这句话听起来像是一个标题或者一个引子,暗示了梅根(可能是指梅根·马克尔,英国王子哈里王子前妻)与Balenciaga品牌设计师Dries Van Noten(迪雷斯·范-notch,注意:Piccioli是Balenciaga现任创意总监,这里可能存在指代错误)之间可能存在某种联系或故事,而这种联系或故事在不同人的记忆或叙述中可能存在差异。

然而,根据目前公开的信息,梅根与Dries Van Noten之间并没有直接的、广为人知的联系。Dries Van Noten是一位著名的比利时时装设计师,以他独特的色彩运用和面料创新而闻名。他曾担任多个国际品牌的创意总监,包括Perry Ellis、Jil Sander和Balenciaga等,但并没有明确的证据表明他与梅根有直接的合作或关系。

因此,这句话可能是在暗示某种不为人知的故事、传闻或者是在描述一种假设性的情境。如果没有更多的上下文信息,很难准确解读这句话的具体含义。同时,需要注意的是,由于网络信息的多样性和复杂性,有时会出现信息混淆或误传的情况,因此对于这类信息需要保持一定的审慎态度。

相关内容:

“多年友谊”四个字刚被梅根说出口,Balenciaga的创意总监就在采访里把这句话拆成“几年前见过、偶尔短信”,像当众把一张合照撕掉一半,谁真谁假,围观的人先替品牌尴尬到脚趾抠地。

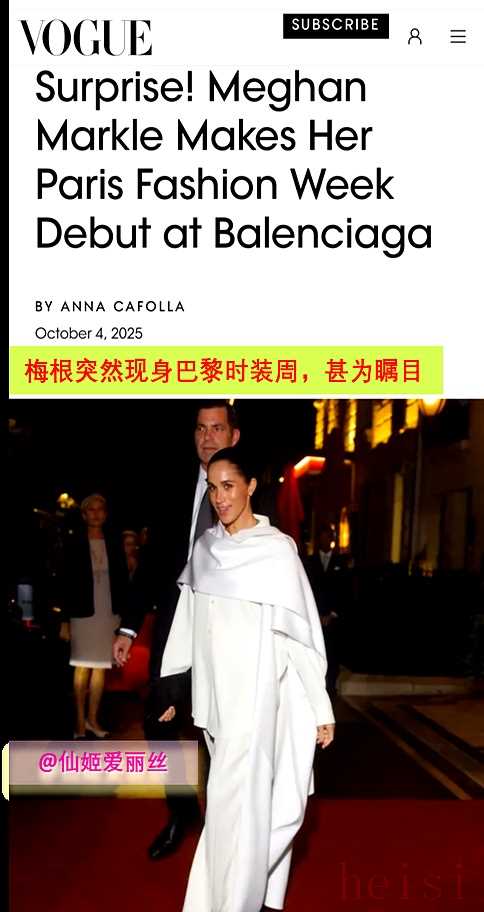

时装周后台永远不缺“蹭秀”传说,但能把“蹭”说成“深度合作”的,确实少见。梅根的团队发通稿,用词是“一起为世界舞台设计关键造型”,听起来像连夜改图、一起挑面料;Piccioli只回一句“她主动说要来看秀”,把合作浓度直接降到“观众席举手打招呼”级别。一句话,两边记忆对不上,热搜先爆了。

网友翻出旧账:Netflix纪录片里,她把只见过一次的TanFrance写成“挚友”,现场却脱口而出“很高兴认识你”;如今同一份“记忆美化”脚本又出现在巴黎,只是对象换成顶级时装屋。套路眼熟,观众自然条件反射——“又来了”。

Balenciaga内部员工跟媒体吐苦水:品牌根本没发官方,梅根靠私人渠道拿了一张座席,转头就发通稿“官宣友情”。高层一脸懵——他们正处广告风波后的“静音期”,最怕无端被拉进流量旋涡。于是出现罕见场面:明星主动贴,品牌冷处理,像热脸贴上冰雕,温差太大,吃瓜群众看得牙根发酸。

为什么一句“合作”会让品牌如此警惕?答案在公关节奏。奢侈时装屋近年最怕“不可控叙事”,梅根自带流量,也自带放大镜,任何一句未经对齐的“友情”都可能让品牌被迫陪跑政治、王室、舆论三重议题。Piccioli一句“只是短信”,等于把防火墙直接拉高,拒绝被写进她的个人传记。

对梅根而言,绑定高定品牌是转型“时尚影响力人士”的捷径——参考维多利亚·贝克汉姆从歌手到设计师的路径,先让外界习惯“她和衣服在一起”的画面,再顺理成章推个人品牌。可惜捷径前面有坑:明星可以自我叙事,品牌却靠稀缺与神秘吃饭,一旦对方觉得你“过度共享”,先退半步的是他们。于是出现尴尬循环——她越想证明“我很抢手”,越被现场工作人员爆料“没收到”。

社交媒体上的调侃很毒:“她说‘多年友谊’,品牌说‘别来蹭’。”一句话戳破现代秀场潜规则:座位可以临时加,友情却不能临时写。观众之所以生气,不在于她看了秀,而在于“把看秀说成共创”——像把旁听生说成联合导师,真正的学生当然不爽。

更深层的焦虑是:当“回忆”可以被随意拉长、加料、美颜,围观者开始怀疑自己是不是也在别人的故事里被随意剪辑。今天她把一面之缘升级成“深度合作”,明天会不会把一次握手写成“共同创业”?信任一旦变成消耗品,整个名人叙事的货币都会贬值。

事件走到现在,Piccioli不再回应,Balenciaga官方也保持沉默,但业内已把案例写进小范围分享会——“如何礼貌拒绝明星过度绑定”。对梅根而言,下一次想再进秀场,很可能发现门口多了一道“对齐口径”的安检;对她团队来说,更现实的问题是:当“回忆差异”成为个人标签,真正的合作方会先掂量——陪她上,还是陪自己掉价?

一句话总结:秀场座位可以靠关系,品牌信任只能靠分寸;记忆可以私人,叙事却必须公共。把“见过”说成“共创”,省了几步台阶,却可能堵了整条路。