您提出的观点很有洞察力,确实反映了当前中国黄金珠宝市场的竞争格局和演变趋势。我们可以从几个方面来分析:

1. "“老铺已成奢侈品”":

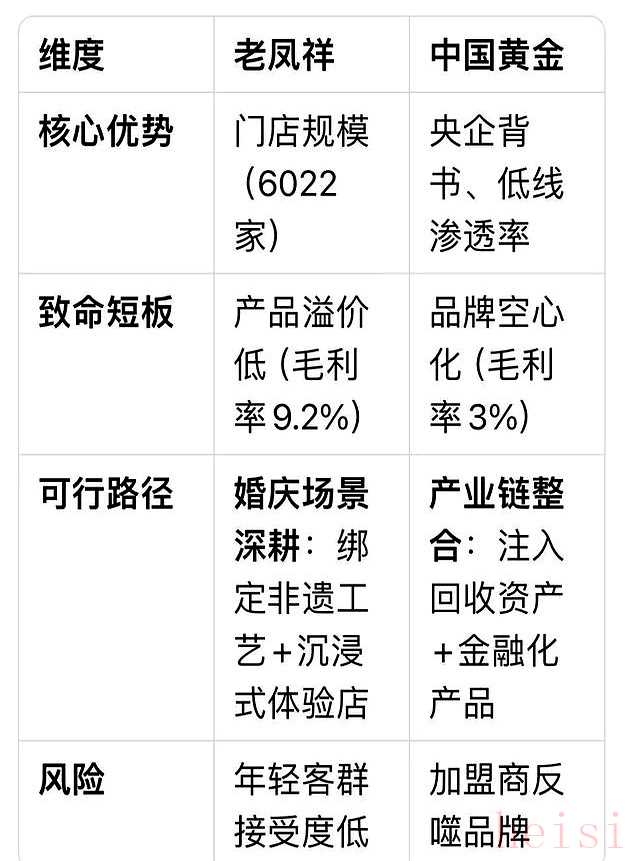

"品牌溢价与稀缺性":像周大福、老凤祥这样的老字号品牌,凭借其悠久的历史、深厚的文化底蕴和广泛的认知度,已经积累了强大的品牌资产。它们的“老铺”形象本身就带有一种稀缺性和尊贵感,使其产品天然带有更高的品牌溢价,更接近奢侈品的定位。

"体验价值":老字号往往也意味着更悠久的服务传统和更注重客户体验的门店,这本身也是一种价值。

"产品线延伸":这些品牌的产品线早已超越了传统的黄金饰品,延伸到铂金、钻石、K金、珠宝镶嵌等多个领域,满足了消费者多样化的需求,其中高端产品的占比不断提升。

2. "“周大福走向高端”":

"战略定位":周大福近年来一直在进行品牌升级,通过推出高端子品牌(如周大福金融宝矿)、优化产品设计(如“福禄寿喜”系列的高端化)、提升门店形象和服务、拓展国际市场等方式,明确其高端化、时尚化、国际化的战略方向。

"满足新需求":这一定位是为了迎合新一代消费者(如Z世代)对个性化、设计感、品牌故事和投资

相关内容:

老凤祥终于不再只是卖金饰的店了,它悄悄在静安寺开了一间能穿汉服、能AR试戴、还能看非遗大师现场打金的婚庆馆。

没人想到,这个被年轻人说“土气”“老派”的老字号,会用一整套动作,把传统婚庆做成了奢侈品体验。

去年还在被说“设计跟不上”“门店像菜市场”的老凤祥,今年上半年关掉了217家加盟店。

不是倒闭,是主动淘汰。

那些开在县城、靠批发走量的小店,被一一砍掉。

取而代之的是35家“藏宝阁”主题店,全开在一线和新一线的核心商圈,单店投资门槛直接拉到3000万。

这不是在做零售,是在建博物馆。

最让人意外的是它和非遗传承人程淑队的合作。

花丝镶嵌,这门连很多老一辈都叫不出名字的手艺,被老凤祥搬进了婚庆系列里。

一对龙凤镯,定价8万起步,最高能到50万。

不是镀金,不是贴标,是真真正正的纯手工,一根丝要拉上百次,一毫米里能嵌进十几根金线。

首周预售3000万,不是靠广告,是靠朋友圈里一位准新娘发了条视频:她看着师傅用镊子夹着比头发还细的金丝,在镯子上慢慢编出凤凰的翅膀,眼泪直接掉下来。

没人再觉得这是“卖金子”,是买一份能传给下一代的仪式感。

上海那家“凤祥喜事文化体验馆”更像一场温柔的革命。

进门不是导购迎宾,是茶香和古琴声。

你可以试戴戒指,但不是对着镜子照,是戴上AR眼镜,看到自己穿着大红嫁衣站在紫禁城太和殿前。

旁边还有中式礼服租赁区,连发簪都按明清规制复刻。

有人预约了三个月,只为在结婚当天,穿一身真正的汉服,戴一对亲手打制的花丝镯子。

这不是消费,是重建一种被遗忘的尊严。

很多人说,周大福有“和美东方”,潮宏基有轻奢风,老凤祥拿什么拼?

答案藏在那些被关掉的店里。

它没跟风做网红款,也没砸钱请明星代言。

它选了一条最难的路——把时间拉长,把价值沉淀。

它不卖“金饰”,它卖的是“中国人自己的婚庆文化”。

你去周大福,看到的是灯光打亮的钻石;去老凤祥的新店,看到的是一个老人,戴着老花镜,在玻璃柜后,用铜锤敲打一根金丝。

他不说话,但你站在那儿,心里就安静了。

这背后,是整个行业在悄悄变天。

过去,珠宝是“重量说话”,一克金子值多少钱,算得清清楚楚。

现在,没人再只看克重。

年轻人愿意为一个故事、一种手艺、一段记忆,多付三倍、五倍的钱。

他们要的不是首饰,是“我这一生,值得被郑重对待”的证明。

老凤祥的转型,不是突然的灵光一现。

它憋了三年,从产品、渠道、体验,一点一点地改。

关店是断臂,开馆是重生,非遗合作是扎根。

它没喊“高端化”,但每一步都在往那个方向走。

有人说,它还是太慢。

相比周大福动辄全球联名、IP轰炸,老凤祥像一个沉默的匠人,不吵不闹,只做一件一件的事。

但也许,这才是真正的高端。

奢侈品不是价格高,是让人觉得,这东西,只有它能做,只有它懂。

老凤祥没去学欧美的品牌叙事,它捡起了自己祖辈留下的东西——花丝、龙凤、红妆、吉日。

它不讲“国际范儿”,它讲“家的传承”。

现在的问题是:它能撑得住吗?

3000万的单店投入,不是谁都敢投。

加盟商要门槛,产品要周期,手艺要人带。

一个花丝镯子,从设计到成品,至少三个月。

它不追求爆款,它追求“能传下去”。

这种节奏,注定慢。但慢,才可能活得久。

那些还在靠促销、靠金价波动吃饭的珠宝品牌,或许该看看:当年轻人愿意为一件手工金器等三个月,当一对婚戒能让人落泪,那所谓的“中端困局”,根本不是产品不行,是心丢了。

老凤祥没赢在价格,赢在了“用心”。

它没说“我是中国最好的”,但它用一双手,一条金丝,把“中国人的婚礼”,重新做回了仪式。

这比任何营销都更有力。

未来几年,珠宝市场不会只看谁卖得多,要看谁能让人心动。

而老凤祥,正在悄悄把心动,一锤一锤地,敲进金子里。