这是一个有点尴尬和复杂的社交现象,通常发生在直播带货中。情况大致是这样的:

1. "捐赠行为:" 某位女性(我们称她为A)出于善意,将自己不再需要的衣物捐赠出来,希望它们能被有需要的人使用。

2. "直播带货:" 这些捐赠的衣物被某个直播间(我们称直播主B)收集起来,并在直播中作为商品进行销售。直播带货的目的是为了筹集善款,或者让衣物流通给更多人。

3. "意外购买:" 在观看直播的观众中,有另一位女性(我们称她为C)看到了这些衣物,并且购买了一件。巧的是,这件她买到的衣服,正是之前女性A捐赠出去的。

"这种情况可能带来的感受和影响:"

"对捐赠者(A):"

"惊讶和尴尬:" 当发现自己捐出的衣服被自己买回来时,可能会感到非常惊讶和一丝尴尬。可能会想:“我怎么会买回自己捐的东西?”

"满足感:" 另一方面,如果知道这些衣物最终确实通过直播流到了需要的人手中(即使是通过自己购买的方式),A可能会感到一种“循环利用、物尽其用”的满足感,或者认为自己无意中参与了一个有趣的循环。

"对直播的疑问:" 可能会好奇直播方是如何处理捐赠物品的,是否有过标注等。

相关内容:

以下是针对“女子在直播间买到自己捐的衣服”事件的综合梳理,结合事件核心、产业链黑幕、社会影响及解决方案等多角度呈现:

事件核心与灰色产业链

离奇验证过程

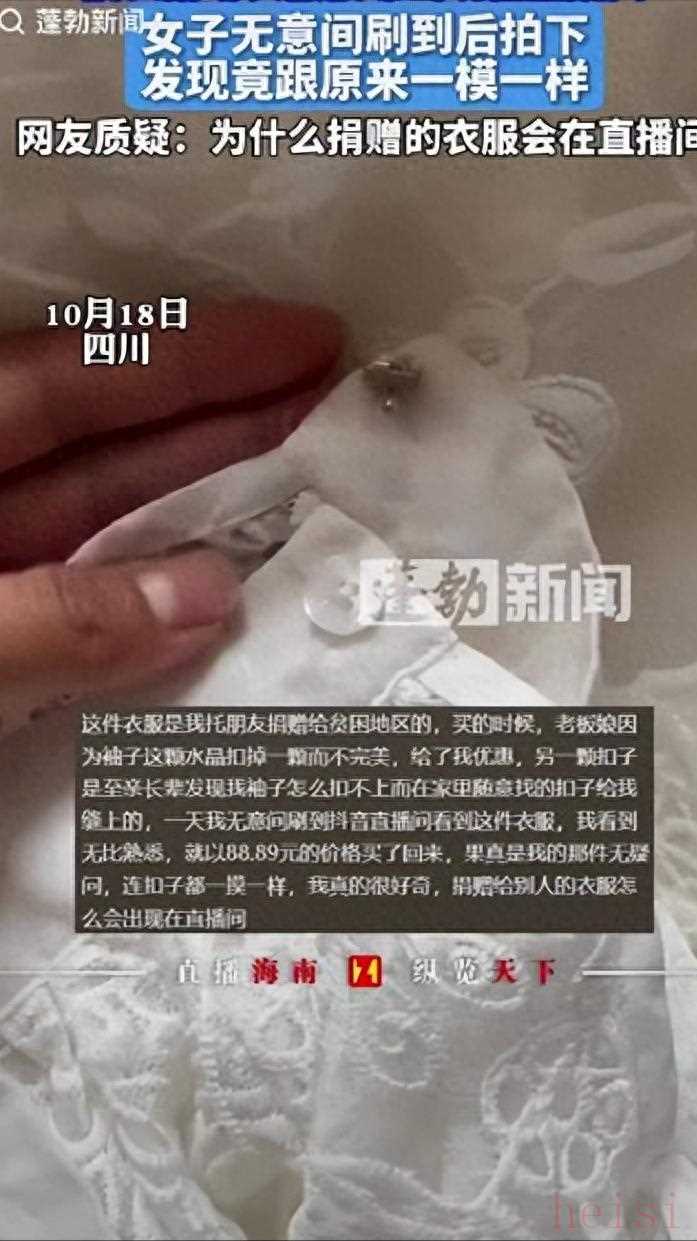

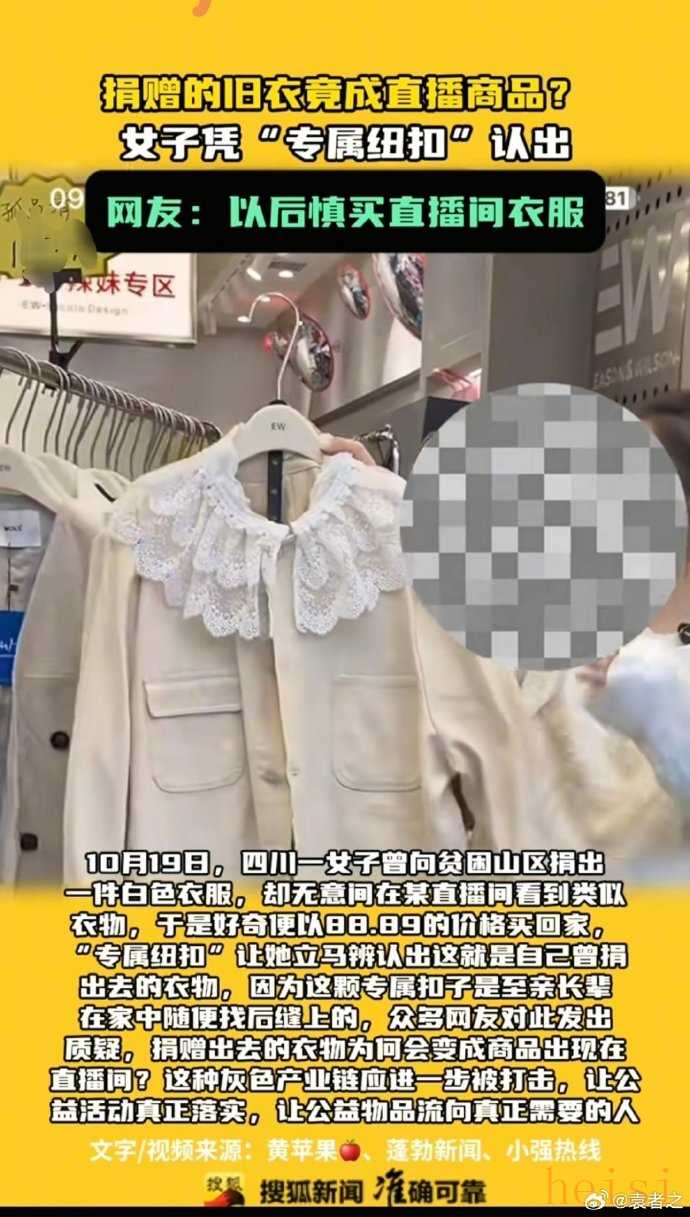

- 四川黄女士捐赠的白色蕾丝衣物(因袖口原装水晶扣缺失,获商家优惠;后由长辈随意缝补一颗普通纽扣),某日在直播间发现同款,花费88.89元购回后,通过独特缝补痕迹确认是原捐赠衣物。

- 有网友花399元买回十年前捐赠的羊绒大衣,亲手缝制的纽扣成关键凭证。

- 其他消费者在口袋中发现原主人的纸条、发圈等私人物品。

旧衣回收暴利链条

- 假公益真牟利:街头“公益回收箱”多为商业机构私设,旧衣以 0.5–2元/公斤 低价收购。

- 分拣翻新:成色好、品牌佳的衣服被筛选为“精品”,简单熨烫后贴上“孤品尾货”“外贸原单”标签,直播间溢价 10倍以上 销售;残次品才送往贫困地区或非洲。

- 卫生风险:翻新过程无规范消毒,消费者反映异味、毛发残留,甚至检出霉菌、大肠杆菌。

直播间欺诈手法

- 商家隐瞒二手来源,利用“限量秒杀”“不退不换”话术诱导消费。部分直播间单日流水达万元,从业者自称“赚了一套房两辆车”。

三重社会伤害

受害者 | 核心问题 | 案例佐证 |

捐赠者 | 善意被商业链条吞噬 | 黄女士花钱买回自己的爱心衣物 |

贫困群体 | 优质衣物被截留,仅接收残次品 | 公益回收箱衣物堆积如山,真正需求未被满足 |

消费者 | 健康与权益双受损 | 购衣后出现皮肤过敏、维权无门 |

️解决方案与行动指南

1️⃣个人旧衣处理建议

- 选择可靠渠道:

优先联系中国扶贫基金会、飞蚂蚁(可查“慈善中国”资质)等正规平台,或某宝/支付宝的公益入口(支持物流溯源)。 - 破坏性处理:

对不可靠渠道,剪毁衣物再丢弃,或改作流浪动物保暖垫,避免被二次倒卖。 - 追踪流向:

要求接收方提供捐赠凭证或物资发放照片。

2️⃣直播间避坑与维权

- 警惕“孤品”标签:

单件销售且款式混杂的衣物需索要消毒证明。 - 留存证据:

直播录屏、订单截图、沟通记录是维权关键。 - 法律索赔:

商家若隐瞒来源涉嫌欺诈,可主张“退一赔三”(《消法》第55条)。

3️⃣系统性治理方向

- 强化监管:

明确公益与商业回收界限,强制回收箱标注运营主体及流向。 - 技术溯源:

推动区块链记录旧衣流转路径,实现全流程透明(如试点赋码追踪)。 - 严惩黑产:

对直播间虚假宣传、非法倒卖追究刑责(涉嫌诈骗罪)。

事件反思与警示

一颗纽扣揭开的不仅是荒诞的“衣物回流”,更是公益信任的崩塌。当捐赠与商品再无区别,善意的纯粹性终将消逝。唯有让旧衣真正抵达寒冬中的双手,而非直播间里的价签,才能守住社会互助的底线。

注:部分直播间的“公益尾货”实为商业倒卖陷阱,选择正规渠道可避坑。若遇类似事件,建议通过12315或法律途径维权。