这个说法很有戏剧性,但可能有点夸张和以偏概全了。让我们来分析一下:

1. "“称霸夜店的外国酒王”": 这个描述本身比较模糊。

"“外国酒王”": 在夜店文化中,通常指的是非常受欢迎、能喝很多、社交能力强、或者特别能调动气氛的外国客人,尤其是男性。这更多是社交层面的称号,而非严格意义上的酒类品鉴或销售冠军。

"“称霸夜店”": 指的是在夜店的消费或饮酒活动中非常突出,可能消费金额高,或者饮用量大。

2. "“被国产啤酒撵下神坛”": 这里的“神坛”指的是之前稳固的地位。而“撵下”则暗示了一种强烈的冲击和替代。

"国产啤酒的崛起": 近年来,中国本土啤酒品牌确实在品质、品牌形象和市场营销上取得了显著进步,例如青岛啤酒、雪花啤酒、燕京啤酒等,也涌现出一些精酿啤酒品牌。它们在国内外市场的表现都越来越好。

"是否“撵下”外国品牌/酒王": 这是一个比较复杂的问题。

"消费趋势": 中国啤酒市场的整体消费量近年来有所波动,并且消费者对啤酒品质、花色品种的要求越来越高,精酿啤酒等细分市场增长迅速。这确实给传统的大众啤酒

相关内容:

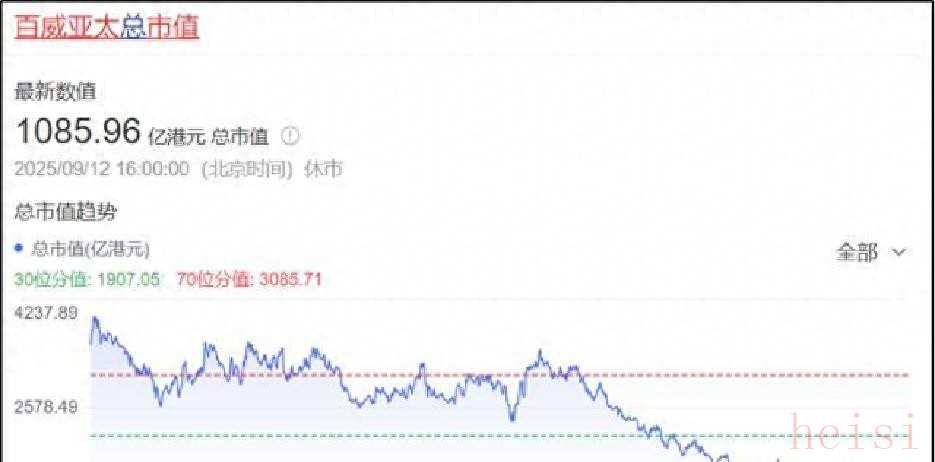

市值蒸发近3000亿、仓库堆满百威:谁把“夜店之王”赶下冰柜了?

刚看到那组数据时,我有点恍惚。百威亚太最新财报显示营收和利润都在掉,裁员的消息在圈子里刷屏,曾经一瓶难求的百威、科罗娜现在在超市货架上等着促销。说到底,变化不是一夜发生的,而是从口味、渠道和文化三条轴线慢慢蚕食了它的江山。

先说我自己和身边人的感受。过去进酒吧,服务员张口就是“百威套餐”;现在他会问你要不要试试茶味或低度的那款。上周我在超市冰柜前排队,一个四十来岁的顾客拿起两扎燕京U8说“请客够面子还省钱”,旁边二十几岁的姑娘却抱着一箱标着“乌龙小麦”的新品笑说“低度不上头,喝完还能去蹦迪”。这种代际分裂,才是变局的土壤。

最致命的并非单一失策,而是连环三刀先割断了百威的呼吸。产品更新慢得像老手机系统一样,当国产啤酒把龙井、茉莉花、陈皮这些本土味道放进啤酒里,形成“口味+文化”的新入口时,百威还在强调它的经典拉格和百年配方,换个包装显然不足以回应年轻人的好奇心与味觉期待。其次是渠道端的错位,百威长期押注夜店和高端餐饮,而即时零售、社区便利和直播带货正把消费主战场往三四线和线上推移,青岛把冰箱送到烧烤摊的动作,彻底打通了“现场饮用”的最后一公里。再来是品牌认知的瓦解:年轻人看配料表、看产地、看“拒绝糖浆”这类标识,不再迷信洋品牌的滤镜,国产品牌把“更懂中国味”的话题做成了流量。

国产并非全靠运气崛起,它们有清晰的打法和真实的农村市场反馈。华润雪花押注全麦、标注配料并做出“拒绝糖浆”的沟通,让追求自然口感的人群有了可交易的理由。燕京把U8打造成城市夜生活的身份牌,后海吧台人手一瓶,销量靠认同感往上走。青岛在直播间教人用白啤插柠檬,既借鉴了科罗娜的饮用仪式,也发明了本土玩法,这种本土化的内容营销让产品从“买一瓶酒”变成“学会一套喝法”。

回到策略层面,百威的问题也是机会。它并不是没有资源,但资源摆放错了位置。短期可以在配方和包装之外,启动区域化小批量研发,和本地匠人、茶商合作推出联名款,同时把线下销售重心从高端夜店扩向社区便利和即时零售,并在包装上诚实标注配料和酒精度,给挑剔的年轻消费者一个可验证的选择。中长期要做的,是把品牌故事从“外来身份”转换为“与当下生活相关”的文化表达,比如赞助城市小型音乐节、支持本地精酿吧台,甚至把“如何搭配本地小吃”的内容做成短视频教学,让百威重新进入年轻人的生活语境,而不是高高在上的符号。

对整个行业而言,接下来两年会是分化加速期。一部分外资品牌会选择往上走,做更高价位的手工或经典产品,留给主流市场的空位则被更灵活的国产品牌填满。另一部分品牌如果继续靠历史和广告肯定撑不久。消费者的口味正在去标签化:洋牌不再自动等于品质,国产也不再等于廉价,真正能赢的是既懂味道又懂场景的品牌。

说实话,我并不觉得这是坏事。市场活力被激活,更多有创意的小厂和新口味会出来试错,我们这些买酒的人反而有更多好玩的选择。不过对于曾经的“夜店之王”,时间不多了,留给其调整的窗口比一杯酒的泡沫还要短。

你最近一次买啤酒时,是被口味、价格、场合还是包装说服的?说说你的真实决定过程吧。

资料来源:百威亚太财报、京东双11公开数据及多家公开报道。