这是关于张敬轩回应“轩公”称呼的要点总结:

1. "核心观点":张敬轩表示,他并非不喜欢“轩公”这个称呼,而是觉得这个称呼分量太重,他承受不起。

2. "个人偏好":他更希望被称呼为“轩仔”,觉得这个称呼更亲切、更符合他个人的感觉。

3. "原因解释":“轩公”带有一定的尊敬甚至老成的意味,可能让他感觉与粉丝或大众的距离变远,或者不符合他希望保持的轻松、年轻化的形象。

4. "积极态度":他强调自己尊重粉丝的好意,只是希望用一种他更自在的称呼方式。

简单来说,张敬轩认为“轩公”太客气、太有距离感,让他感到压力,而他更喜欢更接地气、更年少的“轩仔”这个称呼。

相关内容:

不知从什么时候起,娱乐圈的头衔,开始变得不值钱了。

“爷”、“公”这类过去要靠一辈子资历和作品才能换来的尊称,现在似乎成了经纪公司的标配。出道几年的新人,粉丝捧一捧,也能叫声“爷”。这就像货币超发,印得多了,面值再大也买不到什么东西。整个圈子,都沉浸在这种头衔的泡沫里,人人有份,皆大欢喜,却也廉价得可笑。

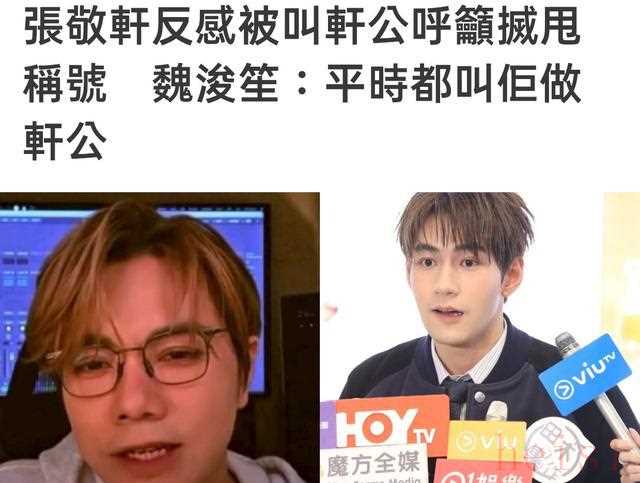

就在这个谁都想给自己贴金的时代,有个人却反其道而行之,主动要求“降级”。这个人是张敬轩。他在香港乐坛的地位无需多言,是公认的中流砥柱。粉絲和后辈们送了他一个称号,“轩公”。透着尊敬,也带着亲近。他自己也用这个名字做了个很火的网络节目,《轩公敲碗》。一切看起来都顺理成章。

但他觉得不对劲。

这种不对劲,在他被一些大几十岁的长辈,甚至被自己的老板杨受成当面喊“轩公”时,达到了顶峰。他说,自己“真的承受不起”。那个“公”字,像一块千斤巨石,压得他喘不过气。这不是客气,而是一种发自内心的不安。他清楚地知道,自己还没到那个位置。

于是,那天他在一次直播里,很突然地,甚至有些没头没尾地,呼吁大家别再这么叫他了。

一句话,掀起了一场不大不小的风波。

当时在场的女主持,以为是自己说错了话,诚惶诚恐地在社交媒体上公开道歉。粉丝们也炸开了锅,各种猜测甚嚣尘上。是不是谁得罪他了?还是他心情不好?连他妈妈都打来电话,问到底发生了什么事。一件小事,眼看就要演变成一场公关危机。

张敬轩后来的处理方式,堪称教科书。他没有躲闪,也没有指责任何人。他站出来,把所有责任都揽到自己身上。他说:“这件事我处理得有问题,毕竟说得不清不楚、没头没尾,让大家误会了。”他第一时间联系那位道歉的主持人,告诉她根本不必如此,是自己表达得太随意了。

没有一点明星的架子,也没有把粉丝的爱当成理所当然。他只是在小心翼翼地,守护着一个称呼应有的分量和边界。他不是讨厌“轩公”,他只是敬畏这个“公”字。

有人问,那你那个《轩公敲碗》的节目名怎么说?

他解释说,那完全是另一个概念。名字的灵感,来源于一部叫《关公大战外星人》的老电影,是同事们开脑洞想出来的创意,带点无厘头和好玩的性质。节目里的“轩公”,是一个品牌形象,一个角色扮演。但现实生活里的他,更愿意做回那个大家熟悉的“轩仔”。

“公”是终点,而“仔”是过程。一个“仔”字,代表着亲切,代表着未完成,代表着还有无限的成长空间。这在一个浮躁的行业里,是一种极为难得的清醒。他用行动告诉所有人,比起被捧上神坛,他更愿意在人间踏实走路。

他的圈内好友,新生代艺人魏浚笙,也表示很意外。他说,平时大家都这么叫,没觉得他不喜欢,也没听他提过异议。这恰恰说明,张敬轩的这次“纠正”,不是一时兴起,而是经过了长久思考后,选择了一个公开的场合,温和而坚定地表达出来。

他想纠正的,或许不只是自己的一个称呼。而是在提醒整个行业,我们是不是对“尊重”这两个字,产生了什么误解。把尊称挂在嘴边,并不代表真的尊重。有时,它反而成了一种社交压力,一种捧杀。

当人人都是“老师”,当刚出道的年轻人也被称为“爷”,这种称谓的泛滥,最终只会消解掉头衔本身的价值。周星驰的“星爷”,是几十年无数经典作品沉淀下来的。而现在,一个“爷”字,来得太轻易了。

张敬轩主动要求从“轩公”降级为“轩仔”,看似是自降身价,实则是在这个失序的系统中,为自己重新找到了一个最舒服、也最准确的坐标。在一个人人都用力过猛的圈子里,他选择了珍贵的松弛感。这比任何华丽的头衔,都更有力量。