“红都制衣”和“领导人的‘红色裁缝’”这两个概念紧密相连,指的是"北京红都制衣厂",以及为"中国共产党高级领导人"量身定制服装的"特定历史任务和角色"。

以下是对这两个概念的详细解释:

"一、红都制衣厂 (Hongdu Garment Factory)"

"历史背景:" 红都制衣厂成立于1956年,位于北京,是中国一家具有悠久历史和特殊地位的服装生产企业。

"特殊地位:" 它曾是中央高级领导人的指定服装供应商,承担着为党和国家领导人、外国元首等提供高级定制服装的任务。

"工艺特色:" 红都制衣厂以其精湛的工艺、优质的面料和独特的设计而闻名。其服装不仅注重 comfort 和 functionality,更注重体现领导人的身份、地位和风格。

"文化意义:" 红都制衣厂不仅仅是一个服装厂,它更承载着一段历史,见证了中国几代领导人的风采,也成为了中国服装工业发展的重要象征。

"二、领导人的“红色裁缝” (The "Red" Tailors for Leaders)"

"引申义:" 这个称号并非官方职称,而是对红都制衣厂为领导人量身定制服装的工人和设计师的生动比喻。他们如同“红色裁缝”,用精湛的技艺和无比的忠诚,为领导人打造

相关内容:

作者:李笋

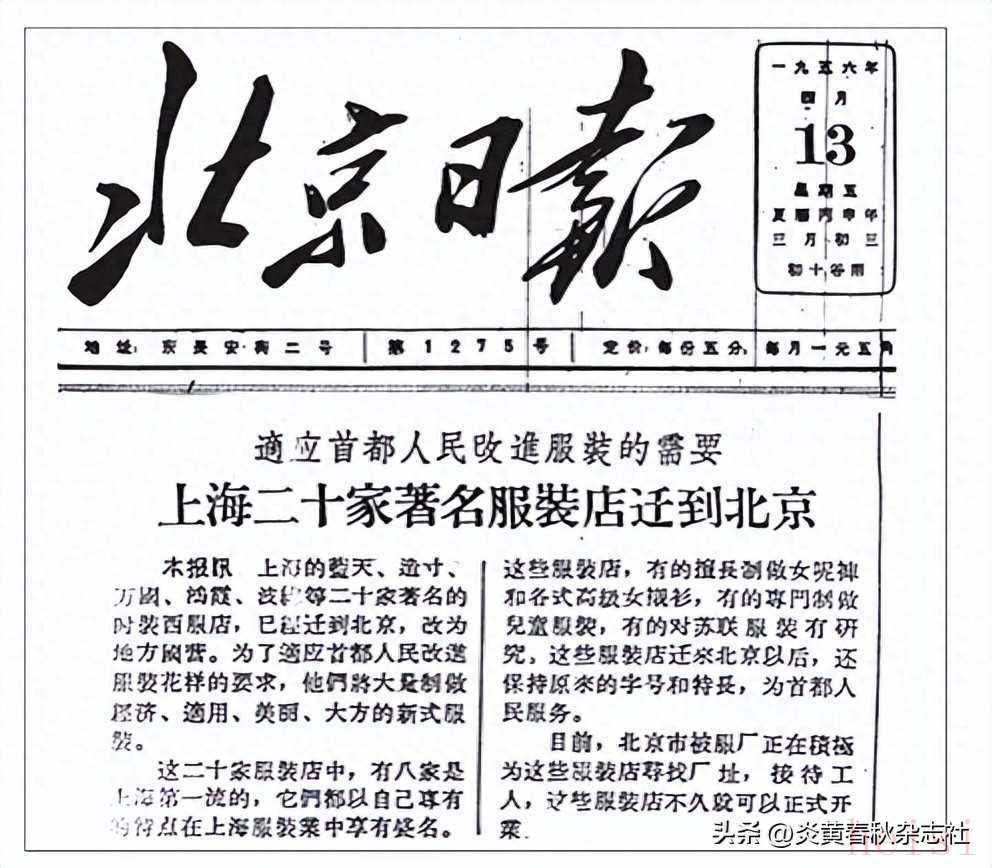

在寸土寸金的北京东交民巷,有一家从外到内都朴实无华的服装企业办公楼,真正凸显其地位与辉煌的,是从一楼到四楼的墙上,挂满了很多国家领导人与工作人员的合影。这就是红都服装集团。从新中国成立至今,这里的裁剪师们曾为多位领导人制衣,几乎每个重大的历史瞬间,“红都”都曾在幕后参与其中。他们见证了新中国的变迁,也创造出了自己的历史荣耀。“红帮”北上,支援北京城 今日的“红都”,源于历史上的“红帮”北上。“红帮”是对清末民初以来一批从事西服制作的宁波籍裁缝的统称,因其主要客户为西洋人,中国人又习惯把西洋人称作“红毛人”,所以就将这批宁波裁缝称为“红帮”。著名的“中山装”就是孙中山委托“红帮”裁缝张方诚设计定型的。 既然“红帮”裁缝的主要客户是西洋人,近代以来洋人众多的上海就成了他们发展业务的主阵地,到新中国成立前夕,上海以西服或呢绒洋服为主题的服装店多达519家。他们甚至还有一个统一的行业协会,叫“上海市西服商业同业公会”。可以说,当时的上海聚集了全国最有名的服装店和顶级的服装设计师。北京城内虽然也有部分“红帮”裁缝,但技术水平与上海的比还有差距。 1956年4月13日,《北京日报》刊登报道《上海二十家著名服装店迁到北京》 1956年发生的一件事,改变了这一局面。这年春天,外交部收到印度驻华大使小尼赫鲁一封信,对他在北京做的一套西服不太满意,改了几次都达不到他的要求。外交部派人陪他来到上海,上海市政府马上确定由享有“西装圣手”之誉的“红帮”裁缝余元芳来负责此事。余元芳仅用两天时间就改好了。小尼赫鲁试穿后表示很满意,还请余元芳为他的岳父、妻子、兄弟和儿子各做一套西装。事后,他还专门给中国外交部写了封表扬信,说他从没穿过这样漂亮、舒适的西装。 这件事引起了周恩来总理的思考。在他的协调下,以北京被服厂名义与上海市第一商业局谈妥,抽调一些服装名店和裁缝师高手赴京工作,以“繁荣首都服务行业”。一周后,第一批100多人进京。之后不到一个月,第二批人员也到了北京。这两批人员中,包括上海著名的蓝天、造寸、万国、波纬等21家服装店内的职工200余人。之前给小尼赫鲁改西装的余元芳也随着波纬服装店进京。 到达首都后,这些服装店重组为7个地方国营的服装店,即“雷蒙”“波纬”“蓝天”“造寸”“鸿霞”“万国”和“金泰”。两年后,7家服装店重组为“友谊”和“友联”两家。“文革”期间,公司再度重组,改名为“北京市红都服装公司”,“红都”之名由此沿用至今。 进京后的“红都”裁缝主要有三大任务:为中央领导服务,为出国人员服务,为驻京使团服务。私人订制,服务中南海 1956年秋,中央又从上海招收了12名“红帮”裁缝,进入中南海。他们吃住都在中央办公厅一个小院的集体宿舍里,事实上处于半军事化管理状态。12人中,田阿桐、王庭淼主要负责给领导人做特体服装。 在为毛泽东设计新服装时,他们按照毛泽东额头宽、脸庞大、身材魁悟的特点,对传统中山装款式造型进行改进,将上面两个衣袋的兜盖改为弯而尖,垫肩稍微上翘,两肩更加平整服帖;领口根据毛泽东脖子特点进行加宽,翻领变得大而尖,完全改变紧扣喉部的样式,毛泽东穿上身后,更显伟岸挺拔。毛泽东对此十分满意,特意穿着这件中山装拍了张半身标准像。这幅照片后来被放大悬挂在天安门城楼正中。西方媒体将这款大尖领中山装称作“毛式中山装”。2007年,在英国《独立报》评选的影响世界的十大服装中,“毛式中山装”位列榜首。

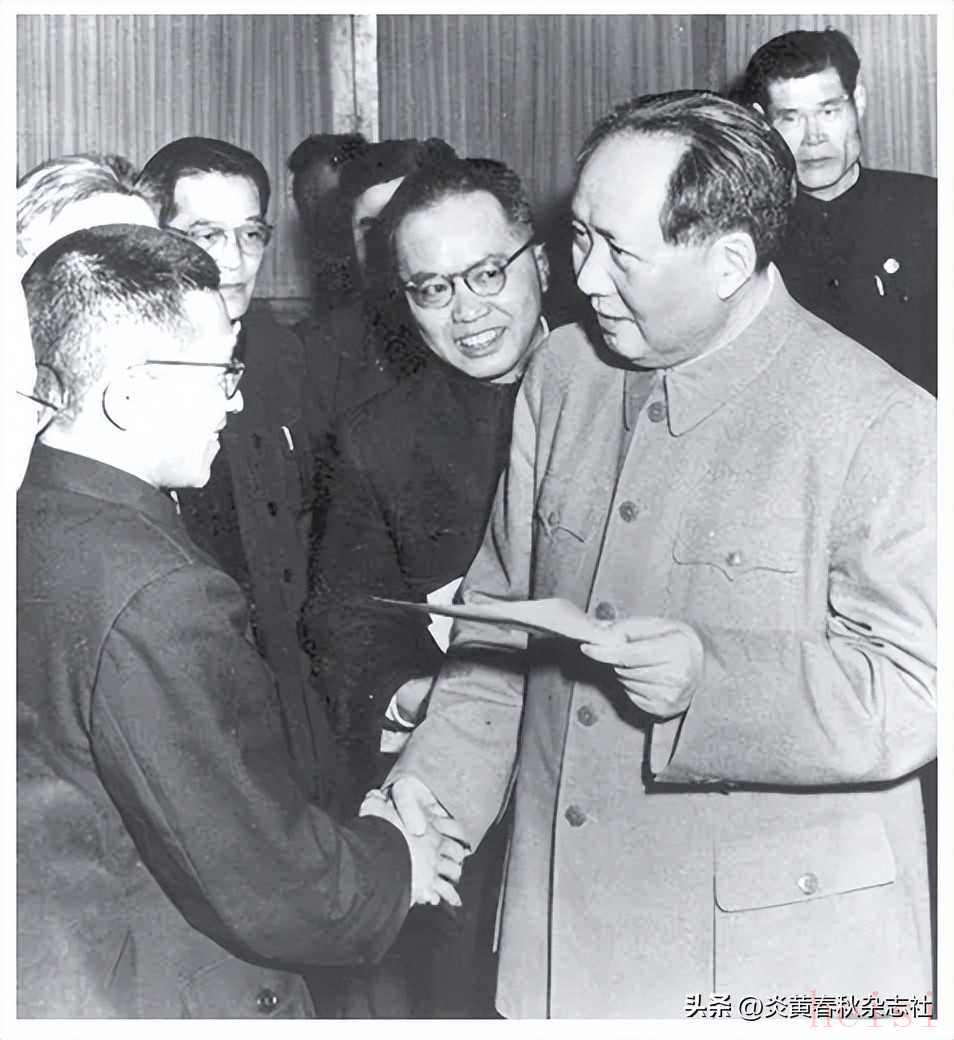

1956年4月13日,《北京日报》刊登报道《上海二十家著名服装店迁到北京》 1956年发生的一件事,改变了这一局面。这年春天,外交部收到印度驻华大使小尼赫鲁一封信,对他在北京做的一套西服不太满意,改了几次都达不到他的要求。外交部派人陪他来到上海,上海市政府马上确定由享有“西装圣手”之誉的“红帮”裁缝余元芳来负责此事。余元芳仅用两天时间就改好了。小尼赫鲁试穿后表示很满意,还请余元芳为他的岳父、妻子、兄弟和儿子各做一套西装。事后,他还专门给中国外交部写了封表扬信,说他从没穿过这样漂亮、舒适的西装。 这件事引起了周恩来总理的思考。在他的协调下,以北京被服厂名义与上海市第一商业局谈妥,抽调一些服装名店和裁缝师高手赴京工作,以“繁荣首都服务行业”。一周后,第一批100多人进京。之后不到一个月,第二批人员也到了北京。这两批人员中,包括上海著名的蓝天、造寸、万国、波纬等21家服装店内的职工200余人。之前给小尼赫鲁改西装的余元芳也随着波纬服装店进京。 到达首都后,这些服装店重组为7个地方国营的服装店,即“雷蒙”“波纬”“蓝天”“造寸”“鸿霞”“万国”和“金泰”。两年后,7家服装店重组为“友谊”和“友联”两家。“文革”期间,公司再度重组,改名为“北京市红都服装公司”,“红都”之名由此沿用至今。 进京后的“红都”裁缝主要有三大任务:为中央领导服务,为出国人员服务,为驻京使团服务。私人订制,服务中南海 1956年秋,中央又从上海招收了12名“红帮”裁缝,进入中南海。他们吃住都在中央办公厅一个小院的集体宿舍里,事实上处于半军事化管理状态。12人中,田阿桐、王庭淼主要负责给领导人做特体服装。 在为毛泽东设计新服装时,他们按照毛泽东额头宽、脸庞大、身材魁悟的特点,对传统中山装款式造型进行改进,将上面两个衣袋的兜盖改为弯而尖,垫肩稍微上翘,两肩更加平整服帖;领口根据毛泽东脖子特点进行加宽,翻领变得大而尖,完全改变紧扣喉部的样式,毛泽东穿上身后,更显伟岸挺拔。毛泽东对此十分满意,特意穿着这件中山装拍了张半身标准像。这幅照片后来被放大悬挂在天安门城楼正中。西方媒体将这款大尖领中山装称作“毛式中山装”。2007年,在英国《独立报》评选的影响世界的十大服装中,“毛式中山装”位列榜首。 1956年,毛泽东会见台湾省籍政协代表 1958年,12名裁缝搬出中南海,来到东交民巷的“红都”服装店,继续为中南海的中央领导人制装。当时的中央领导人往往有自己偏爱的裁缝。像田阿桐主要是为毛泽东做衣服。当时出于安全考虑,给毛泽东做衣服没法做到“量体裁衣”,只能靠目测。田阿桐凭借多年经验,站在离毛泽东5米远的地方,一次就目测成功。而这也是很多顶级“红帮”裁缝的必备技能。主要负责为周恩来做衣服的余元芳,有一次被要求为来访的西哈努克亲王、王妃和儿子三人做大衣和西装。余元芳经过仔细观察,两天后送来三套服装,西哈努克一家穿上后发现非常合体,大为惊奇。 不光是毛泽东、周恩来,包括刘少奇、朱德以及后来的邓小平、江泽民、胡锦涛等党和国家领导人,都穿过“红都”做的衣服。“红都”设有一个“第六车间”,专接领导人的衣服。凡有领导人的制装任务,一般都交给“红都”首席设计师,首席设计师随公司领导进中南海给领导量裁完毕后,交由下面的徒弟们做,质量由首席设计师把关负责。 直到改革开放前,当时在北京只有出国人员或者有省部级单位的介绍信才能到“红都”做一套衣服。拥有一套“红都”的衣服在那个年代是很荣耀的事。外交名片,享誉全世界 1971年,中华人民共和国恢复在联合国的合法席位,中国政府派人参加联合国大会。“红都”公司负责为代表团成员制作中山装、西服和大衣,得到时任外交部副部长乔冠华的高度赞扬。他回国后说:“红都服装发扬了中国服装朴实、大方的风格,做工又十分精细,受到各国代表的赞扬,称其为‘第一流服装’。” 之后在外交场合,男士穿中山装、女士穿旗袍成了一个不成文的规定。1979年,我国首位女大使丁雪松在向荷兰女王递交国书时,即身着一件由“红都”精心制作的深色金丝绒旗袍。在之后举行的大使馆招待会上,丁雪松身着用金色丝绒线制成龙凤图案的银灰色旗袍,脚蹬白色高跟鞋,其高贵典雅的气质惊艳了来宾。 随着越来越多的外交人员走向国际舞台,“红都”也随之走向世界,得到越来越多外国人的喜爱。后来曾任美国总统的老布什在1974年担任美国驻华联络处主任时,就经常与夫人一起到“红都”服装店做衣服。当选总统后,他曾在1989年2月访华时对着前来欢迎他的中国官员掀开自己的西服上衣,指着上面的商标说:“红都!红都!”美国总统里根的夫人对中国旗袍情有独钟。1984年里根夫妇访华时,外交部当晚通知“红都”的师傅来给里根夫人量了尺寸,第二天就把旗袍做好送来了。在之后长城饭店举行的宴会上,里根夫人就身着华丽的红色旗袍出现。 事实上,从成立以来,“红都”一直承担着为外国首脑政要制装的任务,充分体现了作为中国高级定制品牌的水平和能力。2008年,柬埔寨国王西哈莫尼来中国出席第29届北京奥运会相关活动,“红都”受命为其制装。因时间比较紧张,西哈莫尼将自己从巴黎买的一件衣服交给“红都”师傅们做参考。不料衣服做好后准备交过去时,巴黎买的那件衣服在过安检时被绞坏了。西哈莫尼既为新衣高兴,也为坏了的衣服遗憾。在场的“红都”公司领导将坏掉的衣服带回,公司高级技师连夜复制了一件一模一样的新衣,并用红都独特的织补技艺将破损的那件修复如新。西哈莫尼对此非常满意。

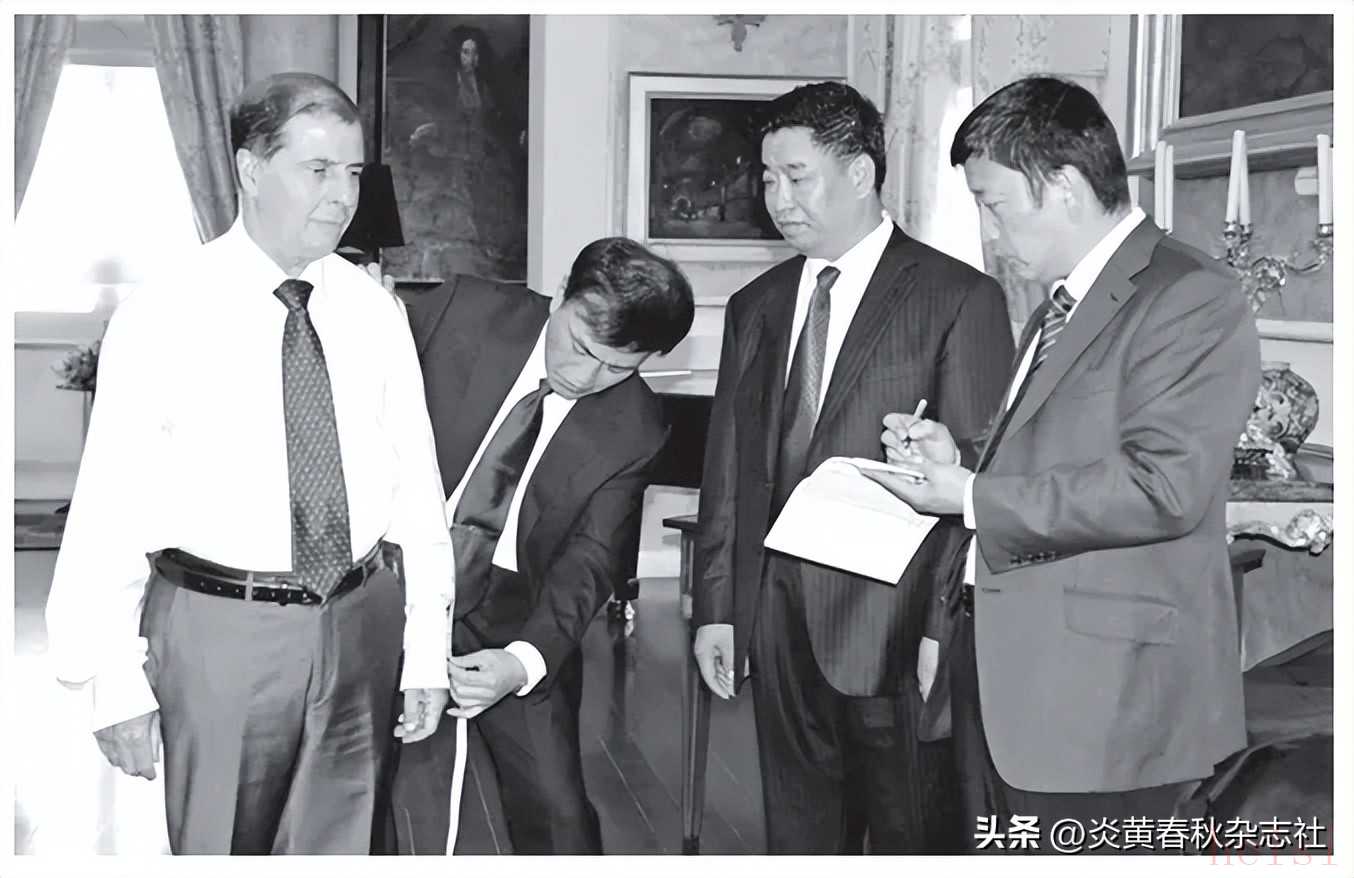

1956年,毛泽东会见台湾省籍政协代表 1958年,12名裁缝搬出中南海,来到东交民巷的“红都”服装店,继续为中南海的中央领导人制装。当时的中央领导人往往有自己偏爱的裁缝。像田阿桐主要是为毛泽东做衣服。当时出于安全考虑,给毛泽东做衣服没法做到“量体裁衣”,只能靠目测。田阿桐凭借多年经验,站在离毛泽东5米远的地方,一次就目测成功。而这也是很多顶级“红帮”裁缝的必备技能。主要负责为周恩来做衣服的余元芳,有一次被要求为来访的西哈努克亲王、王妃和儿子三人做大衣和西装。余元芳经过仔细观察,两天后送来三套服装,西哈努克一家穿上后发现非常合体,大为惊奇。 不光是毛泽东、周恩来,包括刘少奇、朱德以及后来的邓小平、江泽民、胡锦涛等党和国家领导人,都穿过“红都”做的衣服。“红都”设有一个“第六车间”,专接领导人的衣服。凡有领导人的制装任务,一般都交给“红都”首席设计师,首席设计师随公司领导进中南海给领导量裁完毕后,交由下面的徒弟们做,质量由首席设计师把关负责。 直到改革开放前,当时在北京只有出国人员或者有省部级单位的介绍信才能到“红都”做一套衣服。拥有一套“红都”的衣服在那个年代是很荣耀的事。外交名片,享誉全世界 1971年,中华人民共和国恢复在联合国的合法席位,中国政府派人参加联合国大会。“红都”公司负责为代表团成员制作中山装、西服和大衣,得到时任外交部副部长乔冠华的高度赞扬。他回国后说:“红都服装发扬了中国服装朴实、大方的风格,做工又十分精细,受到各国代表的赞扬,称其为‘第一流服装’。” 之后在外交场合,男士穿中山装、女士穿旗袍成了一个不成文的规定。1979年,我国首位女大使丁雪松在向荷兰女王递交国书时,即身着一件由“红都”精心制作的深色金丝绒旗袍。在之后举行的大使馆招待会上,丁雪松身着用金色丝绒线制成龙凤图案的银灰色旗袍,脚蹬白色高跟鞋,其高贵典雅的气质惊艳了来宾。 随着越来越多的外交人员走向国际舞台,“红都”也随之走向世界,得到越来越多外国人的喜爱。后来曾任美国总统的老布什在1974年担任美国驻华联络处主任时,就经常与夫人一起到“红都”服装店做衣服。当选总统后,他曾在1989年2月访华时对着前来欢迎他的中国官员掀开自己的西服上衣,指着上面的商标说:“红都!红都!”美国总统里根的夫人对中国旗袍情有独钟。1984年里根夫妇访华时,外交部当晚通知“红都”的师傅来给里根夫人量了尺寸,第二天就把旗袍做好送来了。在之后长城饭店举行的宴会上,里根夫人就身着华丽的红色旗袍出现。 事实上,从成立以来,“红都”一直承担着为外国首脑政要制装的任务,充分体现了作为中国高级定制品牌的水平和能力。2008年,柬埔寨国王西哈莫尼来中国出席第29届北京奥运会相关活动,“红都”受命为其制装。因时间比较紧张,西哈莫尼将自己从巴黎买的一件衣服交给“红都”师傅们做参考。不料衣服做好后准备交过去时,巴黎买的那件衣服在过安检时被绞坏了。西哈莫尼既为新衣高兴,也为坏了的衣服遗憾。在场的“红都”公司领导将坏掉的衣服带回,公司高级技师连夜复制了一件一模一样的新衣,并用红都独特的织补技艺将破损的那件修复如新。西哈莫尼对此非常满意。 “红都”服装技师为马耳他总统制装角色转换,走向市场化 改革开放后,随着我国经济体制从计划转向市场,“红都”也开始走入寻常百姓家,到“红都”门店加工服装不再需要介绍信,无论官员和普通百姓,一律都是公司的客户。 1993年,北京市纺织品公司、北京市劳保公司、北京市华表时装公司和北京市红都时装公司合并组建北京红都集团公司,隶属北京一商集团。新组建的红都集团在继续承担政治任务的同时,也努力向市场要效益。他们为国家领导人制衣的红色背景,无疑成为他们走向市场的有力广告。北京著名的涉外宾馆、饭店,如北京饭店、香山饭店、王府井饭店等十余家宾馆、饭店的礼宾服,都由“红都”设计和制作。 面对人们对服装的新需求,“红都”一方面继续发挥高端定制的特长,走精品路线;一方面继续深耕工团装市场。这项业务以为中国政府首次参加联合国大会代表团成员制衣为始,一直延续,如1984年中国重返奥林匹克运动会、1990年北京亚运会、2008年北京奥运会等重大体育赛事,1999年国庆50年庆典、2009年国庆60年庆典等重大活动中,“红都”都曾参与制作团体服装。 面对时代和市场的变化,“红都”也一直主动求变、转型,靠着自身的技艺传承和不断创新,在市场竞争中继续保持其独特的地位。(责任编辑:王双)(原文刊载于《炎黄春秋》2023年第8期)

“红都”服装技师为马耳他总统制装角色转换,走向市场化 改革开放后,随着我国经济体制从计划转向市场,“红都”也开始走入寻常百姓家,到“红都”门店加工服装不再需要介绍信,无论官员和普通百姓,一律都是公司的客户。 1993年,北京市纺织品公司、北京市劳保公司、北京市华表时装公司和北京市红都时装公司合并组建北京红都集团公司,隶属北京一商集团。新组建的红都集团在继续承担政治任务的同时,也努力向市场要效益。他们为国家领导人制衣的红色背景,无疑成为他们走向市场的有力广告。北京著名的涉外宾馆、饭店,如北京饭店、香山饭店、王府井饭店等十余家宾馆、饭店的礼宾服,都由“红都”设计和制作。 面对人们对服装的新需求,“红都”一方面继续发挥高端定制的特长,走精品路线;一方面继续深耕工团装市场。这项业务以为中国政府首次参加联合国大会代表团成员制衣为始,一直延续,如1984年中国重返奥林匹克运动会、1990年北京亚运会、2008年北京奥运会等重大体育赛事,1999年国庆50年庆典、2009年国庆60年庆典等重大活动中,“红都”都曾参与制作团体服装。 面对时代和市场的变化,“红都”也一直主动求变、转型,靠着自身的技艺传承和不断创新,在市场竞争中继续保持其独特的地位。(责任编辑:王双)(原文刊载于《炎黄春秋》2023年第8期)