这是一个有趣的话题,结合了奢侈品、时尚潮流和特定地域的文化。我们来分别看一下这两个点:

"1. 1.6万元LV外套“撞脸”中学校服"

"事件核心:" 指的是某款价值1.6万元的LV(路易威登)外套,在外观设计上与某些地区的中学校服(通常是夏季校服,如短袖衬衫或外套)有较高的相似度,被网友称为“撞脸”。

"“撞脸”现象解读:"

"设计趋同:" 这反映了时尚界与校服设计之间某种程度的界限模糊。有时,校服的设计会借鉴流行的元素,而奢侈品牌的设计也可能无意中(或有意地,但风险很高)触及了这些已被广泛使用的元素。

"品牌营销:" 对于LV这样的奢侈品牌来说,如果其设计被大众熟知,甚至模仿,有时也可能被视为一种“潮流验证”或“街头文化”的融入,尽管“撞脸”校服这种对比可能有些尴尬。

"网络热议:" 这类事件往往能在社交媒体上引发讨论,一方面可能带有对奢侈品牌“模仿”的调侃,另一方面也可能引发关于校服设计、教育成本、品牌价值等问题的思考。

"关键点:" 这通常是一个网络段子或讨论焦点,具体是哪一款LV外套和哪一款校服

相关内容:

1.6万和86块,穿出去像双胞胎。

LV新上的男士外套,官网标价一万六,湖南长郡中学门口小卖部卖86块的校服外套,配色、条纹、袖线几乎像素级对齐。照片放一起,网友先笑疯:不放大标,真分不清谁更贵。

客服回应得客气:秋冬限定,原创设计,棉加聚酰胺。没提校服,也没否认像。一句话,留足想象空间。

另一边,美国留学生把拉夫劳伦长袖Polo和雅礼中学秋季校服摆一起,领口差一条线,其余复制粘贴。六万多人民币的LV棒球夹克,又撞衫厦门和南宁冬季校服,蓝底白袖,插肩一条线。

奢侈品牌排队撞校服,不是第一次,也不会是最后一次。

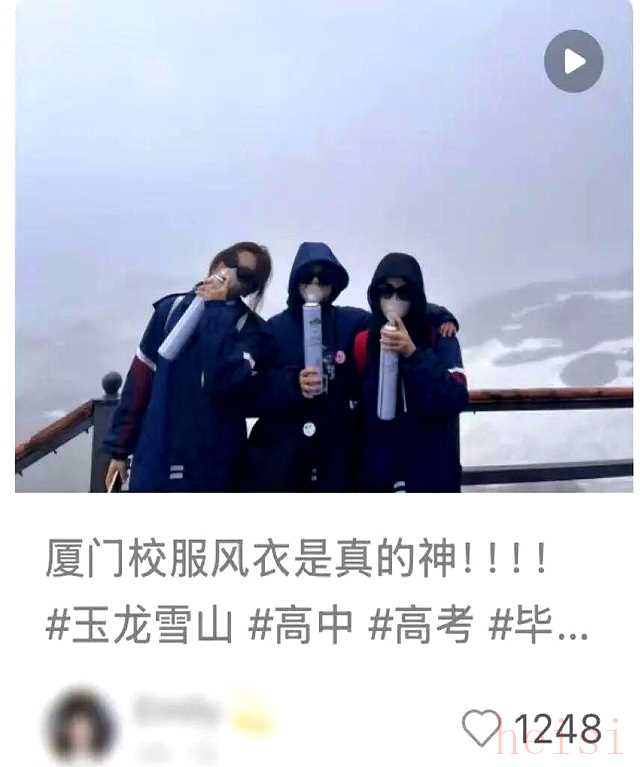

厦门学生把校服风衣穿进哈佛图书馆、东京地铁站、悉尼海滩。校友隔十米就能认亲。轻便、防风、耐脏,毕业多年还在穿。家长当年嫌质量,孩子长大却舍不得扔。

校服翻身,靠的不是广告,是批量出镜。人越多的地方,越像走秀。一万六的外套得小心供着,八十六块的那件随便丢洗衣机,越洗越软,越穿越合身。

审美也在换赛道。早年蓝白红三色拼接,被吐槽洗到发灰。退出舞台十年,二手平台反而炒到三百一套。灰色系刚上线被嫌老气,三年后成了高级代名词。潮流就是记忆滤镜,穿的人多了,土也能变酷。

网友总结一句话:不是买不起LV,是校服更有性价比。点赞冲到十万。背后情绪简单,钱包差距被设计抹平,谁不想花小钱赢大面。

设计师到底抄没抄,没人出庭作证。但校服逻辑好懂:大色块、直线条、强识别,天生适合走队列。奢侈品牌要抓少年感,最直接就是借这套模板。改面料、加暗扣、放大标,价格后面添两个零,完事。

消费者买的不止是衣服,是身份。可当身份被八十六块提前剧透,奢侈光环就漏风。于是出现魔幻场景:穿真LV的被问链接,穿校服的被猜限量。谁贵谁便宜,眼睛第一次失灵。

这场撞衫给普通人送了三份礼物。

第一份,省钱。大牌轮廓被校服提前曝光,真喜欢版型,八十六块就能体验。省下一万五,干点啥都香。

第二份,去魅。奢侈品的神秘感靠距离,距离被校服踏平。以后看到高价外套,大脑自动弹出校服照片,冲动降一半。

第三份,自信。校服走出校园还能打,证明好看不靠标价,靠你敢穿。身材气场在线,八十六也能拍出一万六的范儿。

品牌方其实不亏。话题免费上热搜,销量反而涨。真正的买家不怕撞衫,就怕没人聊。校服成了最好广告,还是甲方自费那种。

更深一层,校服在改写时尚规则。过去潮流由品牌发布,现在由学生街拍。TikTok上穿校服跳舞的视频播放量破亿,算法把八十六块推到前排,奢侈品牌只能跟跑。

规则变了,谁先占领操场,谁就拥有下一季话语权。别小看那群穿校服的少年,他们脚上的球鞋、手里的手机、身上的外套,就是未来五年的风向标。

想提前抄底,方法简单:周末去中学门口蹲点,看学生穿什么,记下来。三天后打开购物软件下单同款,花不到一百块。等大牌发布新品,你已经穿完一季。这招直接抄作业,明天就能用。

再迟钝一点,等大牌上市,你只能花百倍价格补票。不懂这招,下一个在热搜上找链接的就是你。

校服逆袭告诉所有人:时尚不是价签,是记忆。记忆够深,八十六块也能打败一万六。记忆够广,操场就是秀场。

别急着嘲笑谁抄谁,先问自己:敢不敢把八十六块穿出街拍感。敢,你就赢了。