这个问题很有意思,也触及了当前中国新能源汽车市场的一个核心观察点。我们可以从几个方面来分析:

"为什么说它是“鲶鱼”?"

1. "价格冲击力巨大:" 3万元的降价空间,对于任何品牌,尤其是像特斯拉这样定位相对高端的品牌来说,都是一个非常显著的调整。这直接冲击了其自身以及更低价位的竞争对手(包括一些主流国产品牌的入门车型或中端车型)的价格区间。

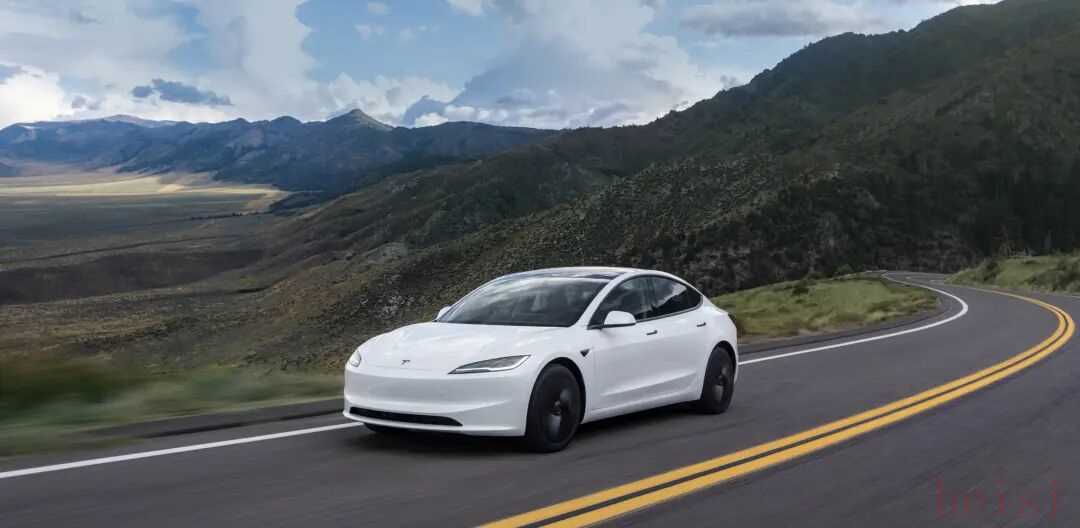

2. "搅动市场格局:" 特斯拉在中国市场的成功,很大程度上依赖于其品牌力、技术优势和相对高效的制造。如果其主流车型(Model Y/3)大幅降价,会迫使其他品牌要么跟进降价以保持竞争力,要么通过提升产品力来差异化竞争。这无疑会加剧市场竞争,迫使整个行业更加注重成本控制和效率提升。

3. "挤压中间地带:" Model Y/3的降价,可能会挤压掉一些原本定位于15-20万区间、介于主流合资品牌和更低价位国产品牌之间的车型生存空间。消费者可能会因为Model Y/3的性价比而选择它,而不是选择其他国产品牌的同类产品。

4. "倒逼国产品牌创新:" 面对特斯拉这样拥有强大技术积累和全球供应链优势的对手,如果仅仅依靠价格战,长期来看并非可持续。特斯拉的降价行为,会倒逼国产品牌更加注重技术创新、智能化体验、制造工艺和

相关内容:

特斯拉近日在美国推出 “廉价版” Model Y Standard 和 Model 3 Standard,这两款车虽叫 “Standard” 标准版,但较原车型便宜 2-3 万元,且配置大幅阉割,其实更像 “减配廉价版”。

新车一上市就勾住了国内消费者的目光 —— 大家都盼着它能国产上市。那么,这两款 “廉价版” 真能落地国内吗?要是来了,会不会在国内新能源市场掀起新的 “鲶鱼效应”?

特斯拉急推 “廉价版”,背后藏着两大算盘

特斯拉推 “廉价版”,核心是两大现实压力:一是美国电动车税收抵免政策到期,靠补贴拉销量的路子走不通了,必须靠 “低价车” 稳住销量;二是美国市场份额正被比亚迪 Seal、大众 ID.4 蚕食,30-35 万美元价格区间的优势越来越弱,得靠新车型守住阵地。

这两款车的作用也很明确:一方面帮特斯拉稳住市场地位,另一方面加速冲击马斯克 “十年卖 1200 万辆” 的目标 —— 用低价抢入门用户,销量上去了,还能靠用户基数拉动 FSD 订阅量,赚更多长期钱。

说到底,特斯拉推 “廉价版” 是 “被动应对 + 主动布局”:既解决美国市场的眼前麻烦,又为 “靠软件赚钱” 铺路,本质就是 “用降价换销量,再用销量换收益”。

“刀法精准” 换 3 万价差,日常用着没差多少

特斯拉这两款 “廉价版” 在美国起售价,Model Y 约 28.5 万、Model 3 约 26.4 万,反而比国内普通版贵 2-3 万;要是国产,价格大概率下探到 23 万左右,若供应链成本再压一压,有望摸到 20 万门槛。

特斯拉的 “减配刀法” 确实精准 —— 专砍用户感知不强或不常用的配置:Model Y 砍了贯穿式灯带、漫反射尾灯、前排通风、全景天幕,还缩了 10% 电池容量;Model 3 则砍了电动方向盘、电动后视镜,两款车都没了基础 Autopilot。但这些配置砍了之后,日常开车基本不受影响,性价比一下就显出来了。

简单说,“廉价版” 就是靠 “砍外观细节、减舒适配置、缩点续航” 换降价,美国定价没优势,但国产后若到 20万级,“特斯拉品牌 + 低价” 的组合,绝对是张好牌。

国产上市后,会掀起新的鲶鱼效应吗?

在国内新能源汽车税收减免政策逐步收紧、中国汽车品牌竞争愈发激烈的环境下,特斯拉自然不会放过中国市场这块 “肥肉”—— 毕竟中国是特斯拉的销量主力市场,“廉价版” 早晚得国产。

要是真国产降到 20万级,肯定能激活一大波 “想沾特斯拉品牌、不在乎小配置” 的用户:要知道国内 Model Y 后驱版占比超 60%,基础款本就是销量主力。而且用户多了,特斯拉的超级充电桩优势更明显,还能形成 “买车 - 充电 - 续 FSD” 的赚钱闭环,对消费者来说,吸引力确实不小。

对国产竞品来说,这绝对是 “精准打击”—— 直接对标比亚迪宋 L、小鹏 G6/G7、智己 L6 这些走量车型。虽然国产车上配置更全,但特斯拉品牌在用户决策里占 37% 权重,远超配置的 19%,肯定会抢走不少追求 “科技标签” 的白领和首次购车者。

至于鲶鱼效应,不会引发全行业降价,但会加速 “优胜劣汰”:像比亚迪、吉利、小鹏这些有技术的第一梯队车企,能借竞争再升级;但哪吒、合创这类没核心技术、靠 “堆配置” 凑数的二三线品牌,只会加速掉队,最后被市场踢出去。

说到底,国产后特斯拉能扩大用户群,分流竞品的品牌敏感型用户;而鲶鱼效应的核心不是 “降价”,而是 “挤掉混子品牌”,推动行业往 “强技术 + 硬品牌” 方向走。

结语:

特斯拉 “廉价版” 的 “减配降价”,看着是简单的产品策略,实则是针对全球和中国市场的精准布局:在美国救急,在国内谋长期增量。对消费者来说,20万级能买到特斯拉,选择更丰富;对国产车企来说,这不是 “灭顶之灾”,而是 “升级信号”—— 靠堆配置的时代过去了,现在拼的是品牌、技术和全产业链能力。这场 “廉价版风波”,会让国内新能源市场更 “卷” 但也更 “精”,留下的都是真能打硬仗的玩家。