这听起来像是一个很有趣的话题,探讨了一些在专业领域可能不那么知名,但凭借自身产品力赢得市场的品牌。在日本市场,确实存在一些专注于功能性服装,可能广告投入不多,但在特定用户群体中口碑极佳的品牌。

虽然我无法直接确认“4个”具体是哪4个,并且“实力不输始祖鸟、凯乐石”这个比较可能因产品线、具体型号和用户需求而异,但我可以基于对日本户外及功能性服装市场的了解,列举一些符合“低调、实力强”特点的品牌,并解释它们可能成功的原因:

"可能符合描述的日本品牌示例:"

1. "Decathlon (迪卡侬):"

"特点:" 虽然迪卡侬是法国品牌,但它在日本市场深耕多年,拥有极高的知名度和市场份额。其产品以“功能、性能、合理价格”著称,设计简洁实用,广告投入相对传统户外品牌较少。

"实力:" 在冲锋衣等户外装备领域,迪卡侬的Quantum系列等具有很高的性价比,性能足以应对多数户外场景,深受大众和专业玩家喜爱。很多人认为其品质不输某些大牌的基础款。

2. "The North Face (北面):"

"特点:" 虽然北面是全球性品牌,但在日本,它可能不像在欧美那样被过度商业化。其产品线

相关内容:

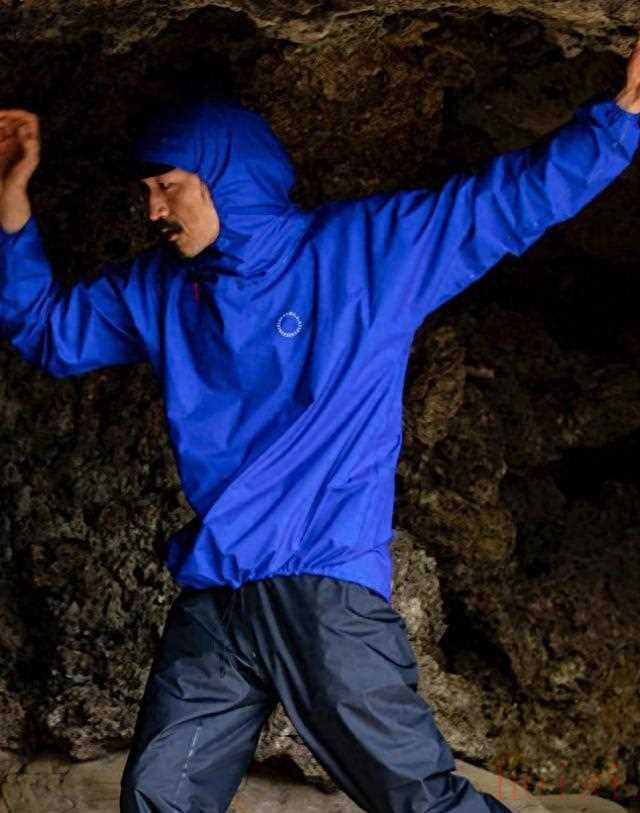

日本冲锋衣,正在悄悄改写全球户外装备的规则。

不是因为它们更贵,也不是因为广告砸得多,而是因为它们把“实用”两个字,刻进了每一针线里。2023年,Mont-bell在日本本土市场占有率首次超过始祖鸟——这个曾经的行业标杆。

不是靠营销,是靠一款叫“ZeroPoint”的冲锋衣:用再生GTX面料,减重15%,防水性能不降反升。

穿在身上,像第二层皮肤,轻得让你忘记它在挡雨。

这不是个例,是整个日本户外产业的集体进化。

NANGA的AURORA-TEX 2.0面料,拿下了ISPO年度大奖。

它不是靠堆料,而是用纳米级孔隙控制,让水汽能跑出去,冷风进不来。

更惊人的是,它100%可回收。

一件冲锋衣,穿五年,拆了还能当原料再造一件。

这不是环保口号,是产品设计的底层逻辑。

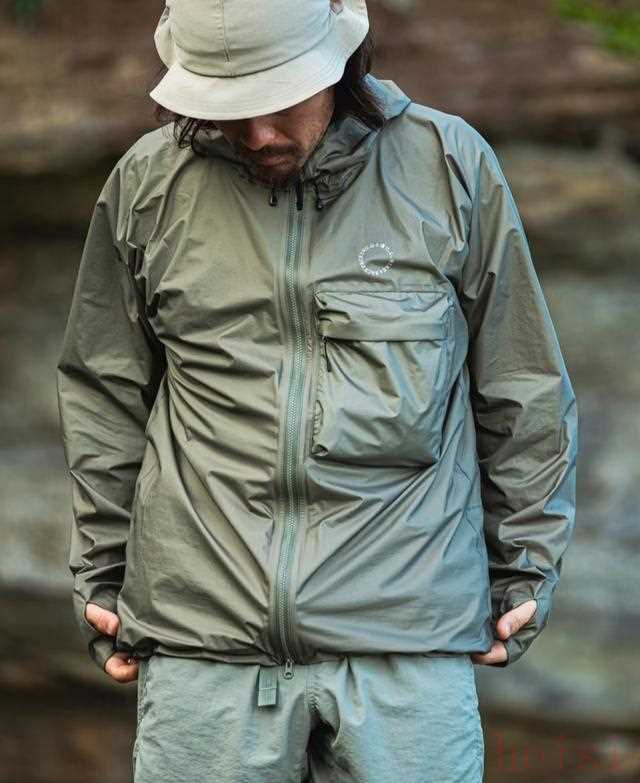

山之道和东丽联手,做出了85克/平方米的Pertex Quantum Air面料。

什么概念?

一张A4纸重约5克,这件面料一平方米,只比两张纸重一点。

可它依然防风、透气、抗撕裂。

你穿它去爬山,背包里能多塞一瓶水,或者一包零食——这种细节,才是真正的用户价值。

中国消费者,正在成为这场技术革命的受益者。

美津浓2023年在中国卖出了2万件冲锋衣,首月就登顶得物APP户外品类销量榜。

他们没学欧美品牌搞“极限越野”人设,而是找中科院合作,专门优化了适合中国南方潮湿、北方干冷的面料结构。

肩宽加了2厘米,袖长拉长了1.5厘米——这些数字,是根据10万中国人体型数据算出来的。

不是“适合所有人”,而是“专门为中国人设计”。

Mont-bell在上海静安寺开了亚洲旗舰店,店里没有夸张的霓虹灯,只有三面墙:一面是不同身高体型的模特,一面是面料样本墙,一面是AI尺码推荐屏。

你站上去,系统扫描你的身形,推荐三个最贴合的版型。

这不是卖货,是在帮你选一件“合身的铠甲”。

更有趣的是,二手市场在说话。

小红书上,山之道和UNIQLO联名款一上架就被抢空,二手平台价格翻倍。

mercari上,日本冲锋衣的转售保值率,比北美品牌高出近40%。

为什么?

因为它们经得起时间。

不是因为品牌光环,是因为材料耐造、设计经典、工艺扎实。

一件衣服,能穿十年,拆了还能回收,谁不愿意买?

日本品牌不玩“极限挑战”的叙事,也不靠明星代言堆热度。

它们的营销,藏在面料的克重里、在缝线的密度里、在可回收标签的小小LOGO里。

它们知道,真正的户外精神,不是征服山峰,而是让你在风雨中,多一份从容。

你不需要花五千块买一件“能上珠峰”的冲锋衣。

你只需要一件,能陪你走过城市暴雨、周末郊游、通勤早晚高峰,还能在五年后,依然挺括如新的衣服。

2023年,日本品牌把“耐用”变成了“可持续”,把“功能”变成了“美学”,把“装备”变成了“生活方式”。

它们不再只是卖衣服,而是在重新定义:什么是值得拥有的东西。

当你下次在商场看到一件日本冲锋衣,别急着看价格标签。

先摸一摸面料,掂一掂重量,看看有没有ECORECYCLE认证的标志。

然后问自己一个问题:

这件衣服,五年后,我还会想穿它吗?

如果答案是肯定的——那你买到的,不是一件外套,而是一段不会过期的可靠。

这才是真正的高端。