这个消息听起来很有吸引力!深圳设计周是深圳重要的文化活动之一,而新媒体艺术展进入华美术馆,这通常意味着高水准、前沿的艺术呈现。

"这个活动的亮点可能包括:"

1. "艺术与设计的跨界融合:" 新媒体艺术常常探讨科技、社会、文化等多重议题,将其置于设计周的框架下,体现了艺术与设计领域的深度交流。

2. "前沿性与创新性:" 新媒体艺术通常代表着当代艺术的前沿,关注数字技术、交互装置、影像艺术等,能给观众带来新颖独特的体验。

3. "华美术馆的平台优势:" 华美术馆作为深圳重要的文化场馆,能够提供良好的展览空间和学术支持,为高质量的艺术展览保驾护航。

4. "丰富深圳设计周的内涵:" 除了传统的工业设计、建筑设计、平面设计等,新媒体艺术的加入使得设计周的内容更加多元和富有时代感。

"如果你对这次展览感兴趣,建议关注以下信息(通常可以通过活动官方渠道获取):"

"展览主题:" 了解展览的核心内容和策展理念。

"展期:" 确定具体的参观时间。

"展出艺术家/作品:" 了解有哪些值得关注的新媒体艺术家或作品。

"展览形式:" 是互动装置、影像投影、虚拟现实体验还是其他形式?

"门票信息与预约方式:" 了解是否需要购票,如何购票或预约参观

相关内容:

在数字浪潮深度重塑个体感知与存在方式的时代,我们与世界的关系正被“即时”响应与“即地”在场悄然重构。2025年10月24日,作为2025深圳设计周的重要品牌活动,“即时即地——新媒体艺术展”在深圳华美术馆正式拉开帷幕,以一场艺术与科技交融的思辨盛宴,响应《深圳市“设计之都”建设行动计划(2024—2026年)》,展现深圳在全球化数字语境下的先锋探索与文化担当。

本次展览由中共深圳市南山区委宣传部主办,深圳市文化创意与设计联合会承办,深圳市华侨城当代艺术中心协办,汇聚了15组活跃于国内外的艺术家及艺术团队。他们通过互动装置、沉浸影像、数据界面与虚拟环境等多元形式,将抽象的算法逻辑转化为可感可触的观展现场,共同构建一个从内到外、由虚至实的思辨矩阵。展览旨在观众步入这个虚实共生的场域,亲身感受技术的多重维度,并在“即时即地”构建的开放性对话中,重新想象数字文明下的人类生存图景。

四大主题分区,全景勾勒数字文化图景

展览如同一座精心构建的“数字虹桥”,以“人工智能-智绘生态”“人工智能-记忆再现”“人工智能-数据仿生”和“人工智能-城市脉动”四大主题为经纬,铺开一幅从微观生命到宏观社会、从个体情感到集体记忆的全景图卷。

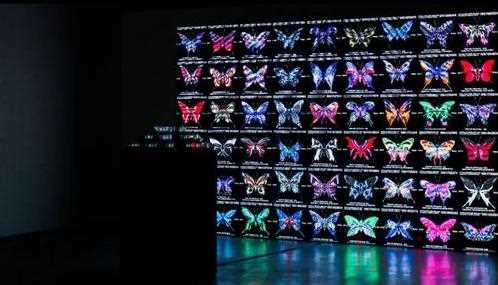

在这里,观众既能邂逅《DYSNOPIA》中沉浸的深海幽蓝,也能感受《虚拟蝴蝶》绚丽的生成光谱,还能在《回到北方》的VR迷雾中体验怀旧与疏离。每一步,都是理性代码与感性美学的碰撞,全方位探索数字技术如何重塑我们的认知、情感与世界。

聚焦生态叙事,数据与诗意交融

生态关怀是本次展览的又一亮点。多位艺术家运用数据与感官,构建出多维度的生态叙事。从《Water Music Stone》中描绘的长江流域197个站点的宏大生态数据,到《血缘》中基于真实生态数据构建的扩散网络,艺术家们以独特视角揭示了隐形的生态联结。

尤其在作品《DYSNOPIA》中,观众可“潜入”水下,直观感受珊瑚的生长与色彩变幻,进而思考人类与生态系统可持续共生的可能性。这些作品超越了冰冷的数据图表,通过石头、珊瑚等诗意载体,将理性的生态监测转化为可感知的视听触体验,唤起人们对自然的本体性敬畏。

沉浸互动体验,启思辨于趣味之中

展览现场充满了趣味性与思辨性并存的互动环节。在《DYSNOPIA》中,触摸实体装置即可唤醒投影中珊瑚的生长;在《听色》中,观众能沉浸在二十四节气的色彩与声音里,“聆听”时间的颜色;在《回到北方》的诗意VR场景中,可展开一场“未来”考古;《世界公园计划》则让观众在虚拟的微缩景观中,体验历史地理学叙事的幻象美学。互动并非最终目的,而是思考的起点——生成蝴蝶,是对生物多样性的追问;呈现数字意识,是对“我们是谁”的深层探寻。

汇聚城市记忆,共创深圳数字档案

特别值得一提的是,展览密切关注在地叙事。在作品《记住我,而非储存我》中,观众可以贡献一段关于深圳的独家记忆——无论是地标建筑、城市声音、个人故事还是未来想象,经由定制化人工智能系统,实时生成独特的数字记忆档案。这套算法将在展览期间持续进行动态拓扑,最终形成一个由分布式作者共同完成的、关于深圳的集体记忆构型,成为献给这座城市的一份独特数字礼物。

“即时即地——新媒体艺术展”不仅是一场视觉盛宴,更是一次深刻的思想激荡。它通过艺术的语言,架起了科技、人文与城市之间的桥梁,每一位观众共同参与这场关于未来、生态与自我认知的开放式对话。展览将持续至11月下旬,诚邀广大市民亲临华美术馆,感受数字时代的艺术脉动。

南方+记者 郭悦

主办方供图

【作者】 郭悦

【来源】 南方报业传媒集团南方+客户端