这听起来像是一个非常有趣且值得探讨的现象!确实,在日本市场乃至全球,存在一些品牌,它们可能不像始祖鸟(Arc'teryx)或凯乐石(Kahluat)那样在全球范围内投入巨额广告费,但其产品凭借卓越的品质、可靠性和口碑,在特定用户群体中建立了强大的地位。

我们可以从几个角度来分析为什么这种情况会发生:

1. "口碑营销和圈层传播 (Word-of-Mouth Marketing & Niche Communities):"

在户外和运动领域,尤其是在日本这种户外文化发达、爱好者注重装备品质的国家,口碑至关重要。一次出色的体验、在论坛或社群中的推荐,往往比大规模广告更能打动潜在消费者。

这些冲锋衣可能被特定领域的爱好者(如登山、徒步、滑雪、摄影等)视为可靠的选择,并在小圈子内迅速传播。

2. "专注核心技术与品质 (Focus on Core Technology & Quality):"

这些日本品牌可能将资源更多地投入到研发、材料选择和制造工艺上,而不是品牌形象塑造和广告投放。他们相信“好产品自己会说话”。

对品质的极致追求可能形成了技术壁垒或独特的风格,满足了追求高性能的用户需求。

3. "精准定位与目标用户 (Precise Positioning & Target Audience):"

它们可能并非追求大众市场,而是专注于特定的细分市场或用户群体,了解他们的需求

相关内容:

日本户外品牌不再只是卖冲锋衣和睡袋了。

它们正在用回收的塑料瓶做潮牌联名、用3D扫描给你量身定做羽绒服、甚至允许你穿着买回家的跑鞋跑完半马再退——这是一场静悄悄的消费升级革命,而中国消费者,正成为这场变革最大的受益者。

Mont-bell的DRY-TECElite技术,不是简单地把防水指数从2万毫米提高到3万毫米。

这就像你家的雨伞,以前能防小雨,现在能扛住暴雨锤击,且重量比一张A4纸还轻。

中国首发价1899元,比日本便宜15%,不是因为偷工减料,而是品牌主动让利——为的是在中国市场打下根基。

它们甚至派日本工程师驻店,教你如何用一片防风布搭配三件层叠系统应对高原温差。

这不是卖货,是在教人活命的技能。

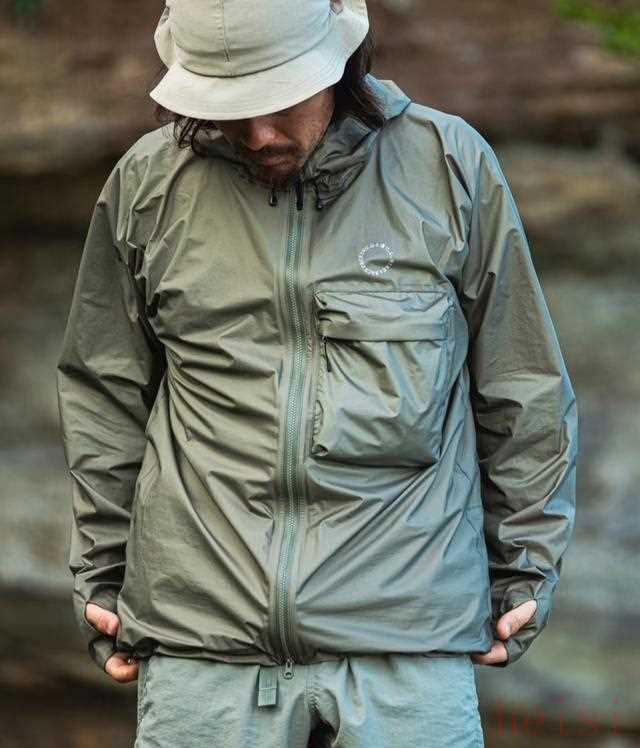

山之道的联名款“WindbreakerPro”,每件衣服用了12个回收的海洋塑料瓶。

这不是口号,是可追溯的供应链:每件衣内侧缝着一个二维码,扫出来能看到这瓶塑料从印尼海滩被打捞、清洗、切片、纺丝的全过程。

王一博在节目里穿的那件,全球只有80件流入中国。

二手市场里,2020年的同品牌限定款,价格翻了三倍。

你买的是衣服,更像是一张环保金融凭证——越早入手,越有稀缺价值。

NANGA的野心藏在西装领里。

它不再只做登山客的御寒装备,而是把羽绒服变成能进会议室的“户外正装”。

与BEAMSPLUS的合作,让一件羽绒夹克有了翻领、暗扣、收腰线,甚至能搭配皮鞋不显突兀。

原宿那家全球首家概念店,能用3D扫描仪在90秒内捕捉你的肩宽、胸围、脊椎曲线,定制出一件只属于你的羽绒服。

这不是高端定制,这是把“量体裁衣”搬进了互联网时代。

但记住:这种定制款不支持退换。

你买的是独一无二,不是标准化商品。

而美津浓的AI Fit System,才是真正戳中亚洲人痛点的解决方案。

我们不胖,但肩窄胸凸腰细;我们不瘦,但腿短臀翘。

欧美版型永远不贴合。

现在你打开美津浓的APP,手机对准身体转一圈,系统就推荐最适合你的尺码——它不是靠“S/M/L”,而是靠200万张亚洲人体数据训练出来的算法。

更狠的是“千元试穿计划”:你买一双跑鞋,穿去晨跑、爬山、甚至健身,30天内只要没坏,不爱就退,连鞋底磨点痕迹都不要紧。

这在中国运动品牌里,前所未有。

它不是在卖货,是在赌信任。

这些品牌不再盯着“防水防风”的老需求。

它们在卖三个新东西:一是技术的透明化,让你看见一件衣服背后的环保链路;二是体验的去工业化,让购买变成一种定制化的仪式;三是售后的信任重建,把“七天无理由”升级成“30天真实使用后”再决定。

你买到的不是一件冲锋衣,而是一套应对极端环境的解决方案,一次对环保的真实投票,或是一次对“合身”近乎偏执的尊重。

这些品牌从日本深山走进中国商圈,不是因为中国人肯花钱,而是因为他们终于学会:中国人要的不只是“能用”,而是“值得为它停下脚步”。

当一件衣服能替你省下误购的尴尬、省下对环保的无力感、省下不合身的折磨时,价格就不再是门槛,而是对价值的认可。

你不必成为登山高手,但你值得拥有一件真正懂你的衣服。