这是一个非常有趣但也极具挑战性的问题,因为“最好”是非常主观的,并且取决于评价标准。同一个作者的作品被改编成影视,通常会面临如何平衡原著精神、故事情节、人物塑造、视听表现力以及时代背景等众多因素的难题。

不同作品本身的特性也决定了改编的难度和可能达到的高度。例如,有些作品情节性强,易于改编成连续剧;有些则更注重氛围、心理描写或哲学思辨,改编成电影可能更合适,但如何将抽象的意境视觉化是个挑战。

"通常来说,评价一部改编作品是否“好”,会考虑以下几个维度:"

1. "忠于原著精神:" 是否抓住了原著的核心思想、主题和作者的写作风格?

2. "情节改编的合理性:" 对原著情节的删减、补充或调整是否得当?是否服务于整体故事和主题?

3. "人物塑造:" 主要人物是否得到了准确的刻画?他们的动机、情感和成长是否可信?

4. "视听呈现:" 导演的镜头语言、演员的表演、音乐、美术、服装等是否有效地营造了作品所需的氛围,并提升了故事的表现力?

5. "创新性:" 在忠于原著的基础上,是否有哪些独特的艺术处理或创新,让作品焕发出新的生命力?

"举例说明(以一些著名作家为例):"

"村上春树:"

《挪威的森林》(电影

相关内容:

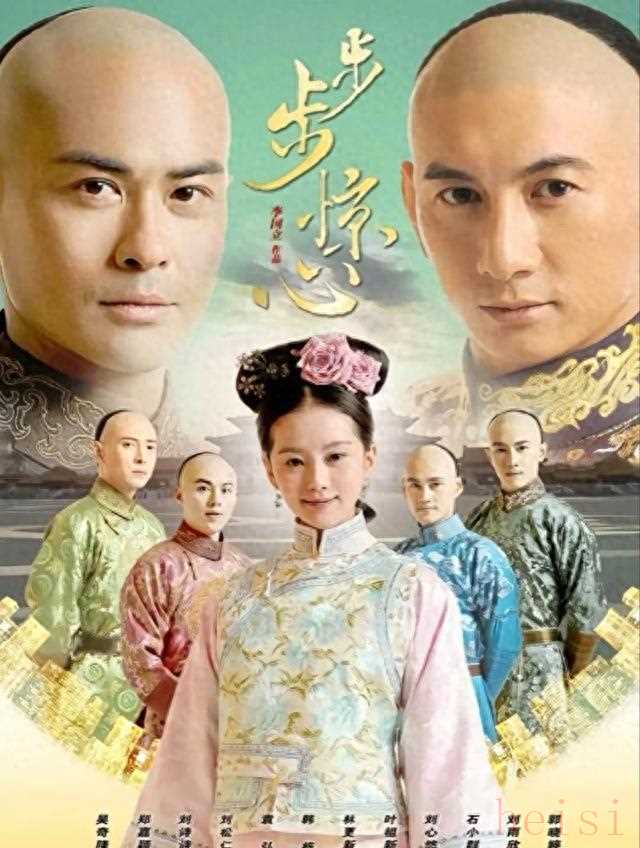

刘诗诗一句“若曦还在我心里”,把十二年前的《步步惊心》又拉回热搜。

这不是怀旧,而是一场“老剧复活赛”——从演员到取景地,从原著到文创,它们像被重新上弦的八音盒,叮叮当当奏出新旋律。

《步步惊心》的复活,先从“人”开始。

刘诗诗亲自牵头12周年特别纪念活动,吴奇隆则把“稻草熊”升级成2.0,目标只有一个:再讲清宫故事。

韩国那边,李准基确认接演SBS新历史剧,等于把“四爷”的衣钵穿到了朝鲜王朝。

一条IP,三国共振,老观众被召回,新观众被种草。

《风中奇缘》的续命方式更“野”。

彭于晏拉着李国立谈新武侠,桐华推出十周年纪念版小说,新疆那拉提草原干脆把“莘月跳崖”那块石头围起来收门票,2023年游客量翻两倍。

剧粉、书粉、旅拍博主,三拨人各取所需,草原成了大型实景周边。

《最美的时光》则把“续集”玩成了“升职记”。

钟汉良第一次当导演,拍的就是都市爱情;张钧甯凭《谁说我结不了婚》提名金钟视后;桐华更狠,直接写续作《最好的时光》。

观众当年嗑的“陆励成苏蔓”,现在要升级成“导演与影后”,糖分加倍。

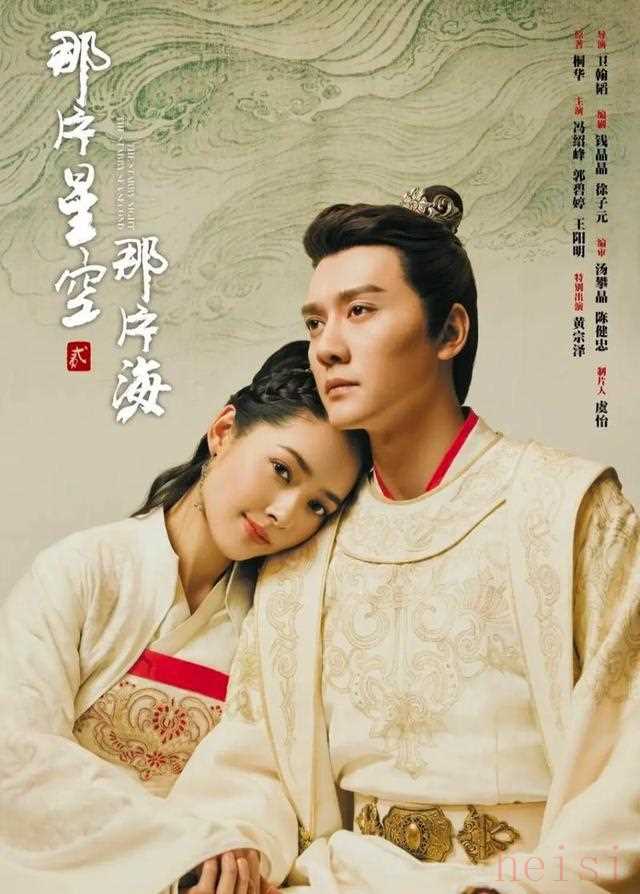

《那片星空那片海》的复活带着环保滤镜。

郭碧婷产后复出首秀是现代职场剧,冯绍峰却一头扎进海洋环保基金会,4K修复版顺势上线。

当年人鱼童话的“蓝色眼泪”,如今成了公益宣传片,浪漫有了现实落点。

《云中歌》把敦煌壁画穿在了身上。

杨颖的“云歌记”古装品牌,第一批样衣就是剧中同款;杜淳凭《大秦赋》提名华鼎奖,演技口碑回血;敦煌研究院干脆联名出文创,飞天眼影盘、琵琶口红,把历史涂在脸上。

《那些回不去的年少时光》最懂“青春变现”。

赵今麦进组正午阳光,八月长安写完“振华三部曲”终章,厦门鼓浪屿直接推出主题路线:教室、天台、小卖部,1:1复刻。

游客花一张船票,就能回到17岁。

《半暖时光》把“售后”办成了婚礼。

许龄月结婚,杨旭文带着全组去喝喜酒,苏州大学取景地顺势开放打卡;桐华宣布“时光三部曲”要组IP宇宙,下一部可能是《全暖时光》。

观众当年没嗑到的糖,在戏外补发。

《长相思》第二季最干脆:杨紫回归,张晚意拿奖,暑期档直接定档。

第一季埋的刀子,第二季统一回收,粉丝不用“挖坟”,坐等开播。

《上古情歌》的复活最“国际范”。

宋茜签约好莱坞UTA,黄晓明设编剧基金,特效团队去《封神第一部》打工。

上古神话的火焰,一路烧到乌尔善的电影里。

这些老剧像被重新调色的老照片,色彩更艳,故事更长。

它们不再只是“回忆杀”,而是变成产业链:演员升级、IP扩容、文旅联动、公益带货。

观众当年流过的泪,如今变成一张张门票、一本本小说、一件件汉服。

下次再听到熟悉的主题曲,别急着感慨青春。

那可能不是回忆,而是新一轮消费提示:该买书了,该订票了,该去打卡了。

老剧没死,它们只是学会了“流量永生”。