“鞋子暴露阶层!” 这句话虽然有些绝对和刻板印象,但确实反映了在某些社交圈子和消费文化中,鞋子的品牌、款式和价格常常被用作衡量个人身份、品味甚至经济实力的象征。尤其是在像“双11”这样消费热情高涨的时刻,千元跑鞋市场更是成为了观察这种现象的一个缩影。

我们来探讨一下你提到的几个关键点:

"1. “鞋子暴露阶层”:"

"象征意义:" 在现代社会,品牌商品常常带有符号意义。一双价格不菲的鞋子(比如某品牌的限量款、复古款)可能象征着成功、品味或特定的生活方式。反之,更注重实用性和性价比的选择,有时可能被贴上“务实”、“普通”甚至“底层”的标签。

"消费能力:" 鞋子的价格直接反映了购买者的消费能力。万元级别的运动鞋(如限量版阿迪、耐克)与几十元的普通鞋或基础款运动鞋,其背后的经济水平差异是显而易见的。

"社交信号:" 在某些社交场合,尤其是在年轻人群体中,鞋子的品牌和款式是重要的谈资和身份标识之一。

"2. 双11千元跑鞋真相:"

双11期间,千元跑鞋(通常指价格在1000元人民币左右或以下的运动鞋)是绝对的“热门战场”。这里的“真相”可以从几个方面看:

"高性价比与实用性:" 这个价位的

相关内容:

一双鞋,让HR在电梯里多看你三秒,也可能让相亲对象瞬间沉默。

上周,26岁的市场专员林琪穿着新买的黑色跑鞋去面试。鞋底镂空,侧边一抹银灰,标价1299。她没料到,面试官第一句不是自我介绍,而是问鞋款型号。同一天,程序员阿磊踩着另一双厚底鞋挤地铁,鞋跟高得像个面包,价格也是1299。没人问他牌子,他只收获后排乘客的白眼:踩脚真疼。

同样千元,有人被当成潜力股,有人被当成路人甲。差别就在品牌名字。林琪脚上是瑞士品牌,阿磊选的是法国品牌。一个被写字楼记住,一个被柏油路记住。两双鞋把同一层新中产切成两块:精致派和实用派。

瑞士品牌把门店开进商场一层,挨着香水专柜。灯光打在镂空鞋底,像给鞋子做了微整形。导购培训手册写着:先夸顾客气质,再提限量发售。很多人买单不为跑步,只为拍照发圈。公司楼下咖啡店,穿这鞋的人排队买拿铁,鞋底撞在一起,响声清脆,像暗号。

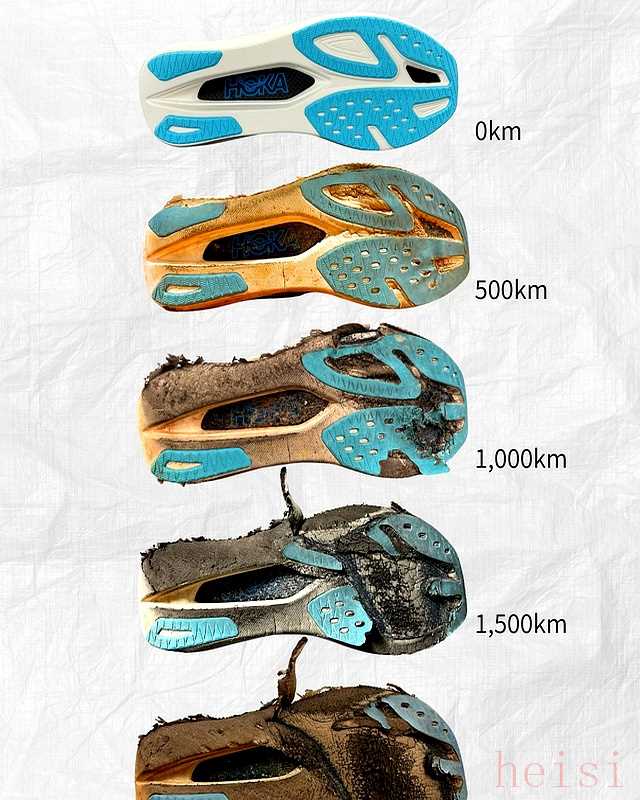

法国品牌把预算砸在马拉松赛道。赞助越野赛,送鞋给完赛者。鞋底厚得能塞下一根手指,踩屎感传遍社交媒体。程序员阿磊每天往返公司与出租屋,单程地铁八十分钟,厚底救了他的脚跟。他说,鞋是铠甲,外观无所谓,脚底不流血才重要。

数据更直接。2023年,中国千元以上运动鞋销量增长两成。瑞士品牌在华销量一半来自女性,法国品牌七成用户是男性。前者靠明星带货,后者靠跑团口碑。一个向上看,一个向下看。一个买身份,一个买舒服。

林琪以前穿普通运动鞋,价格四五百。换牌后,同事开始拉她进高端健身群。她明白,鞋成了通行证。阿磊也试过小白鞋,挤了三天地铁,脚底板像被锤过,赶紧换回厚底。他算过账:一双鞋穿一年,每天三块五,比换足底按摩便宜。

有人把鞋当股票,限量款转手就能涨三百。有人把鞋当药,治好久坐的腰。品牌摸清心思,把同一双鞋讲出两个故事。瑞士品牌联名奢侈款,发售价1599,二手平台涨到两千四。法国品牌出新配色,跑团团长连夜发测评,提醒成员别囤鞋,囤了也不会涨价。

焦虑就这样被制造。穿错鞋,仿佛简历写错字。再省不能省鞋,成了办公室潜规则。HR偷偷把名单给猎头:看鞋识人,效率翻倍。不懂这招,下一个被筛的就是你。

可鞋终究只是鞋。林琪后来去爬山,镂空底进石子,一步一咯脚。阿磊临时被拉去相亲,厚底被吐槽像搬砖。两人换鞋那天,发现脚底世界瞬间安静。林琪的脚背松了,阿磊的裤脚更服帖。价格一样,角色互换,身份标签被撕掉。

市场继续卷。瑞士品牌准备推出更轻薄的通勤款,法国品牌找设计师联名,想进商场一层。两派人马仍在扩张,故事越讲越大。消费者要做的,是先问清自己:今天到底要去哪里。去写字楼,还是去跑道。想被看见,还是想被忘记。

答案写在脚底,不在价格。明天出门,用这三句话:先定场景,再选鞋底,最后看钱包。直接抄作业,无脑复制,十分钟搞定。省下的钱,留给真正想走的路。