这则消息听起来像是一个重要的商业发展。全球最大的西装定制企业选择在北京王府井设立旗舰店,这通常意味着以下几点:

1. "品牌战略重要节点:" 王府井是北京乃至中国最重要的商业地标之一,拥有极高的品牌知名度和人流量。在此设立旗舰店,是品牌提升形象、扩大影响力的重要举措。

2. "市场地位彰显:" 作为“全球最大”的定制企业,选择中国的心脏地带北京的王府井,显示了其对中国市场潜力的巨大信心,也进一步巩固了其行业领导地位。

3. "目标客户定位:" 王府井区域聚集了高端消费人群、商务人士以及国内外游客。旗舰店的设立,目标直指高端定制市场,尤其是商务和高端个人客户。

4. "业务拓展信号:" 这可能预示着该企业在中国市场的进一步深耕和扩张,不仅是销售,也可能包括品牌体验、文化传播等方面。

5. "经济与文化象征:" 这一举动也反映了北京作为国际化大都市的商业活力和吸引力,以及中国高端消费市场的持续增长。

"总结来说,这是一则积极的、具有战略意义的商业新闻,标志着该定制企业在全球和中国市场地位的提升,同时也对北京王府井的商业版图增添了浓墨重彩的一笔。"

您想了解关于这个旗舰店的更多信息吗?比如品牌名称、具体地址、设计风格或者开业计划等?如果知道是哪个品牌,我可以

相关内容:

214万件西装,叠起来相当于把北京国贸三期穿成“千层蛋糕”。这个数字不是广告文案,是大杨集团2024年的真实定制产量,连续第四年稳坐全球第一。把“全球最大西装工厂”开到王府井,它想干的远不只是卖衣服,而是把“定制”这个词从高端橱窗拽进中国人的日常语境。

一件西装从量体到交付,平均要经过184道工序、往返4次试衣。过去,这套流程是伦敦萨维尔街的老派骄傲,也是国内玩家“学不会”的门槛。大杨的解法是把工厂拆成“数据切片”:每一片布料、每一道缝线、每一次熨烫都生成二维码,在5G车间里跑一趟,就像给衣服打“通关文牒”。这样做的好处是——把原本14天的工期压到72小时,却还能保持手工马甲上那道“月牙袋”的45度隐形针脚。速度、规模、精度,三样看似互斥的指标,被一条数字流水线同时按住。

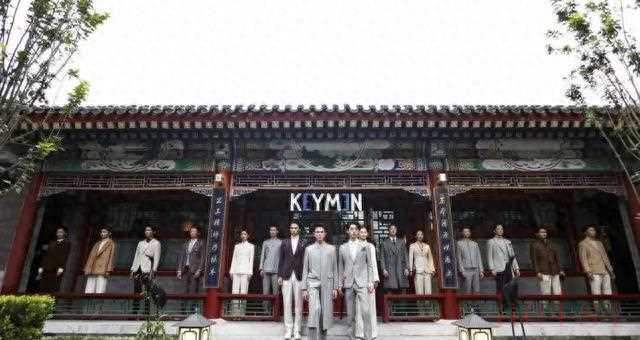

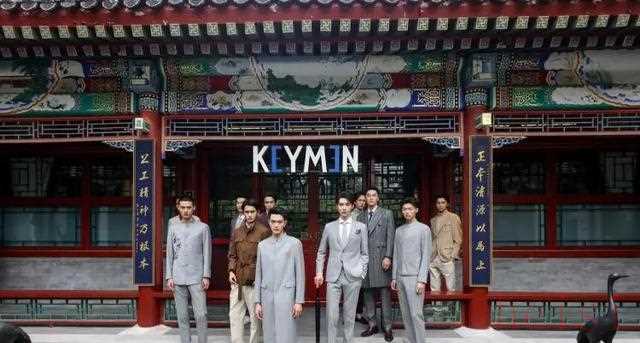

于是,当凯门定制的王府井旗舰店把“3D智能衣橱”搬进四合院,就不再是秀肌肉,而是秀“翻译能力”:把伦敦街头的萨维尔味道,翻译成北京胡同也能听懂的“官话”。用户站在屏幕前,系统用128个摄像头扫完身形,0.3秒内给出36种面料、12种领型、8种克重的排列组合,再一键投射到虚拟场景——从乌镇烟雨到纳斯达克敲钟台,西装的“穿着语境”被提前预演。过去买西装靠“想象”,现在先让未来场景替你投票。

有人担心,工业化太快,会把“温度”熨平。旗舰店里却反其道而行:一把40年工龄的老剪刀挂在最显眼的位置,旁边摆着匠人当天手缝的米兰眼——那朵只有1.5厘米宽、却要用单根丝线往返37次的“小花”。剪刀和手缝眼像一对“守门人”,告诉顾客:数字跑得快,但最后一厘米仍交给体温。大杨内部把这套逻辑叫“双轮驱动”——前轮是数据,后轮是手艺;前轮负责扩张,后轮负责留人。两者转速不同,却必须同轴,否则品牌就会“甩尾”。

更隐秘的战场在供应链。凯门定制背靠的“面料云仓”已接入全球237家顶级毛纺厂,包括LoroPiana、Scabal、Zegna的专属坯布。系统把面料的批次、色差、垂坠系数全部颗粒化,再用算法匹配订单:谁家用多少厘米、哪家还剩几卷、哪批纱线适合北京冬天零下10度的干燥,全在云端提前排期。换句话说,当顾客在王府井选下一匹250克重、深蓝隐格的法兰绒,后台已经同步锁定英国Huddersfield仓库里那卷编号M4327的坯料——时间差不超过3秒。传统定制要等面料“漂洋过海”,现在布料比你先知道它要去哪儿。

出口数据更能看出胃口:2024年大杨定制服装出口230万件,金额9.8亿元,同比增长4.9%。别小看这4.9%,它发生在全球西装订单整体下滑12%的年份。秘诀就在于“反向定制”——先把海外小B客户(律师所、金融公司、私立校)的量体数据远程采集,再用国内数智工厂集中生产,72小时后通过DHL直邮伦敦、纽约、悉尼。过去中国工厂做代工,赚的是缝纫费;如今赚的是“时间差”和“零库存”溢价。凯门把这套能力复制到国内,等于用外贸的刀法切内贸的牛排,切口更薄,也更值钱。

回到王府井。旗舰店开业当天,京剧《战金山》的鼓点一响,模特穿着青果领双排扣大衣从四合院深处走出,背景却是伦敦塔桥投影。东西混搭不是新鲜桥段,但凯门把它做成“可拆解的模块”:故宫红可以换成凡尔赛金,凯门蓝也能切换成普鲁士灰,全看当地城市IP需要什么颜色。品牌内部称它为“调色盘战略”——把文化符号做成可替换的“皮肤”,核心代码不变,外观随场域流动。下一步,凯门将在成都、上海、深圳复制这种“一城一色”,用同一套数字后台,长出不同面孔。

站在更大的视角,大杨的214万件不只是产能胜利,而是一次“标准抢夺战”。当全球西装定制仍停留在“手工崇拜”叙事时,它用数据证明:规模与个性可以共存,速度与温度能够同频。一旦标准被它写进ISO、写进客户心智,后来者的“高端”就要反过来向它看齐。就像智能手机行业的故事:先做到一亿部出货量的品牌,才有权力定义“旗舰机”该是什么样子。

所以,凯门在王府井开的不是一家店,而是一台“样板机”。它要让想买西装的人先问一句:能不能72小时交付?能不能一键看3D?能不能把面料溯源到具体牧场?当这些问题成为习惯,定制就不再是“奢侈”,而是“日常升级”。到那一刻,214万只是起点,真正的终点是把“西装”这件舶来品,写成中国人自己的说明书。

而你,下次走进任何一家定制店,不妨先问:你们的数字裁缝在哪里?如果对方只递给你皮尺,你就知道——故事还停留在旧世界。