您提到的这个现象确实很有意思,也反映了当前国货品牌在户外服装领域的一个发展趋势。一些新兴的国货冲锋衣品牌,确实在不依赖大规模广告投入的情况下,通过以下几个关键因素获得了市场的认可,甚至在某些方面展现出对传统国际大牌(如始祖鸟 Arc'teryx、凯乐石 Keen)的性价比优势:

1. "精准的市场定位与产品策略:"

"专注核心功能:" 这些品牌往往专注于冲锋衣的核心功能——防水透气、轻量、耐用。它们可能会在品牌形象、设计细节上相对简洁,将成本更多地投入到核心面料和工艺上。

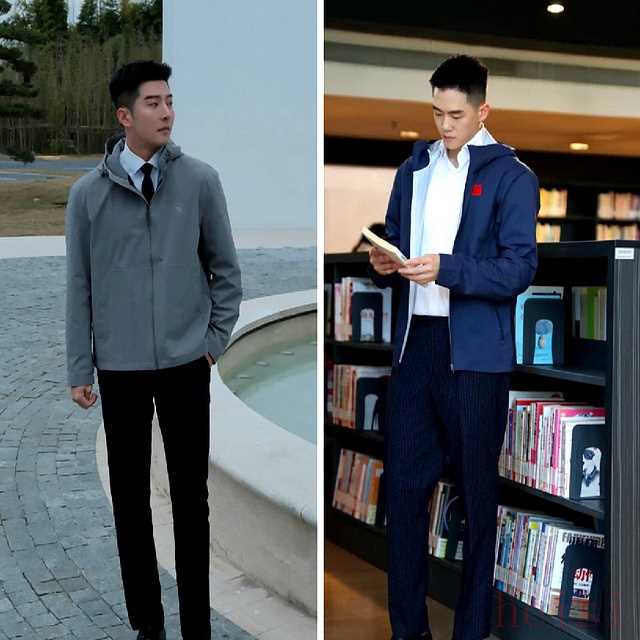

"面向大众市场:" 相较于始祖鸟等品牌偏向专业户外玩家、定位高端,这些国货品牌更倾向于面向广大户外爱好者、日常通勤用户,提供更亲民的价格。

2. "强大的性价比(Value for Money):"

"成本控制:" 通过更有效的供应链管理、本土化生产、精简的营销开支,它们能够控制住成本。

"性能不妥协:" 在保证基本性能(如防水等级、透气量、面料耐磨性)的前提下,用较低的价格提供产品。对于许多消费者来说,这样的产品在性能和价格之间取得了极佳的平衡。

3. "口碑传播与线上渠道优势:"

"依赖用户口碑:" 在广告投入有限的情况下,产品

相关内容:

骆驼、探路者、安踏把一件冲锋衣卖到三百块,却能在2023年双11把五千块的始祖鸟挤下销量榜,这件事本身就把“贵等于好”的脸打肿。

京东后台数据写得清楚:骆驼一天卖出三万八千件,最便宜的一款标价349元,页面写着“三防”,评论区里有人把整瓶可乐泼上去,水珠滚得比直播间美颜还快。有人留言“穿它去爬香山,下山时雨夹雪,外套没湿,毛衣没潮,只是后背闷出一层汗”,这条留言被点赞七千次。骆驼的人看到这条不会脸红,他们早算过,城市通勤族一年进山的次数不超过三次,透气差一点,不会退单,价格差一千块,一定会留单。他们把膜材料成本压到每平方米一块七,比GORE-TEX便宜二十倍,省下的钱用来做两百克重的塑料衣架,挂在直播间里“咔哒”一声夹住布料,观众以为结实,其实那夹子成本四分钱。三百块的衣服,镜头里只要显得值,就能让人立刻下单。

探路者把实验室搬到青海岗什卡雪山,海拔四千三,零下十八度,科研人员穿自家TiEFPRO2.0面料站在风里四小时,背上的湿度传感器显示含水率增加不到0.8%,同一块传感器在一件售价四千九百元的某国际品牌上测得1.2%。探路者把这份报告截图放在商品详情页最顶部,字号比价格数字还大。他们敢这么干,是因为算准了户外圈认数据不认广告。小红书上有徒步UP主发对比视频,把探路者和凯乐石放在水龙头下冲十分钟,剪开内衬看水渍形状,探路者内层干得更彻底,那条视频播放量三百二十万,探路者天猫店第二天涨粉八万。探路者没有把预算拿去请明星,而是给两百名中小户外博主寄样衣,条件是必须上传GPS轨迹,必须露出品牌Logo三秒以上,成本只有明星代言的十分之一,换回来的却是垂直人群的真实扩散。

安踏把国家队同款“氢科技”做成一件300克的皮肤衣,重量相当于三颗鸡蛋。2023年10月,中国登山队穿它登顶珠峰南坡,安踏立刻在直播间挂出“珠峰同款”,标价899元,五秒卖空。安踏知道大多数人不会去珠峰,但“国家队”三个字足够让年轻人觉得值。他们把面料撕碎实验,在显微镜下给粉丝看纤维断面,弹幕刷“原来科技看得见”,其实那块布的成本只有四十二元,比一件普通卫衣还低。安踏把省下的钱拿去做成透明PVC手提袋,上面印着“8848.86”,买外套送袋子,年轻人把袋子背去地铁,袋子比衣服还显眼,广告费就这样被省出来。

始祖鸟和凯乐石不是没反应。始祖鸟把经典AlphaSV从原价四千九百八十元涨到五千二百元,用涨价告诉用户“我才是硬通货”;凯乐石推出“Mont”系列,定价三千九,页面强调“军工级”,结果上线三十天销量不到骆驼一款的零头。涨价没能吓退发烧友,却把中间层用户推到国货这边。2023年12月,凯乐石天猫店悄悄上架一款标价九百九的“轻量冲锋衣”,评论区里被骂“晚了”,那条评论获赞两万。高端牌想降价抢中端,比骆驼涨价还难。

骆驼、探路者、安踏把广告费砍了,把面料成本算到小数点后两位,把Logo缩小到胸口三厘米,却精准戳中城市人“偶尔户外,经常拍照”的痛点。三百块的衣服不透气,可以忍;五千块的衣服不耐磨,不能忍。国货把“够用”做成“够用且便宜”,国际品牌就把“顶级”做成“贵且过剩”。当大多数人一年只爬两次山,一次拍照发圈,一次陪娃郊游,冲锋衣的终极科技其实是“不心疼”。始祖鸟用户下雨舍不得穿,骆驼用户下雨随便穿,穿完扔洗衣机,第二年再花三百买新款,旧衣直接当雨衣,这份洒脱让高端牌最难受——它卖的不是衣服,是身份,身份被批量三百块的衣服稀释,溢价就站不住。

2024年1月,骆驼在抖音放出一条视频,员工把自家外套放进滚筒洗衣机,加洗衣液、加漂白剂,连转一小时,拿出来面料没脱胶,评论区刷“三百块当一次性雨衣也值”,那条视频点赞破百万。同一天,始祖鸟官方号发雪山大片,配乐空灵,点赞只有三万。播放量差距就是人心差距。高端牌还在讲灵魂,国货已经讲“扔洗衣机不心疼”,谁更贴近大爷大妈的心,数据一目了然。

冲锋衣的故事说到底是钱包投票的故事。月薪五千的人,愿意拿六分之一工资买一件能穿五年的鸟,还是拿一天工资买一件能穿一年的骆驼?当经济周期收紧,人们把“身份”先放一边,把“实用”拿回来,国货就迎来自己的窗口。骆驼、探路者、安踏没有发明新布料,只是把“够用”做成“便宜”,把“便宜”做成“不丢人”,高端牌就慌了。慌的不是技术,是心理优势被拆台。五年前穿鸟进山,路人眼里是“大佬”;今天穿骆驼进山,路人问“链接发我”,身份符号被平价冲垮,溢价地基就松动。

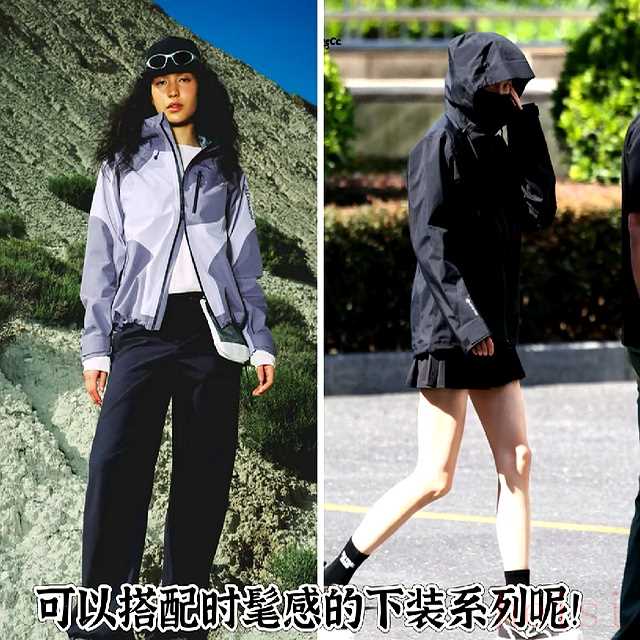

接下来十八个月,骆驼准备把透气指数再提五千,探路者准备把价格压到七百以内,安踏准备把重量降到两百克,他们都盯着一个新战场:女性修身款。小红书数据显示,2023年女性冲锋衣搜索量同比涨180%,但供给不到男性一半。谁先做收腰、加暖、带帽檐遮刘海,谁就能再切一块蛋糕。始祖鸟也推出女性曲线版,定价四千三,页面留言最高赞是“等国货照抄”,这条留言被点赞一万两千次。高端牌最怕的就是“被平价照抄”,一旦抄得像,溢价就塌方。

一件三百块的冲锋衣把五千块的拉下神坛,这件事还没结束。大爷大妈心里早算过账:穿三百块淋雨不心疼,省下的四千七够买十顿火锅,吃完还能发十条朋友圈。你还在为Logo咬牙,别人已经用省下的钱去下一站旅行。下一次下雨,你伸手拿的是三千块的“身份”,还是三百块的“随便”?