为您挑选了10款在性价比高、性能上不输国际大牌,且非常知名的国产户外品牌冬季服饰装备。这些品牌在国内市场占有率很高,产品质量和口碑都相当不错。

"核心原则:" 选择在特定领域(如保暖、防水、透气)有突出技术或良好口碑,且价格相对有竞争力的产品。

"10款国产知名户外品牌冬季服饰装备推荐:"

1. "北面 (The North Face) - 冬季羽绒服/棉服:"

"产品:" ThermoBall™ 羽绒服系列

"特点:" 北面是国内市场标杆之一。ThermoBall™ 技术使用细小的羽绒和发泡材料混合填充,保暖性极佳,且压缩性高,湿阻尼也优于传统羽绒。其冬季棉服(如Thermoball棉服)也采用类似科技,保暖且轻便。性能接近国际顶尖水平,品牌知名度高。

"性价比:" 作为一线国际品牌,价格相对较高,但质量、科技和品牌溢价是保障,属于中高端市场,但性能值很高。

2. "凯乐石 (KAILAS) - 冬季冲锋衣/软壳:"

"产品:" 冬季冲锋衣系列 (如具备良好防水透气和保暖设计的型号)

"特点:" 凯乐石是国内综合实力强的

相关内容:

800蓬松的鹅绒卖价不到洋品牌一半,伯希和、君羽、天石在2023年冬天把冲锋衣和羽绒服的成交记录直接顶到平台前三,这串数字背后不是国货突然变香,而是整个供应链把“高端”两个字重新写了一遍价格标签。

洋品牌过去敢把一件三层压胶冲锋衣挂到四千元,靠的是Gore-Tex那块薄膜和几十年攒下来的品牌利息。

国产厂想啃这块肉,先得把薄膜、胶水、压胶机、检测仪器一条线全换血。

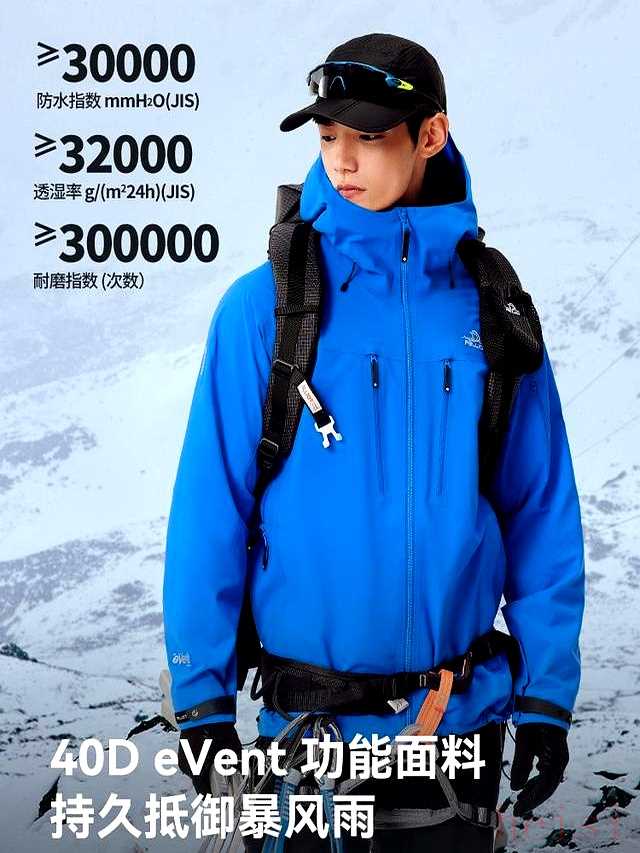

伯希和2022年把eVent 3L面料一次下十万米订单,直接把对方原料单价砍到原来的六成,布料厂看见大单就肯把实验室数据公开:透气值RET30000 mmH₂O,和Gore-Tex Pro肩并肩。

成本降三成,终端价直接砍一半,消费者用钱包投票,120%的成交涨幅是市场对这场“技术平权”最直白的回应。

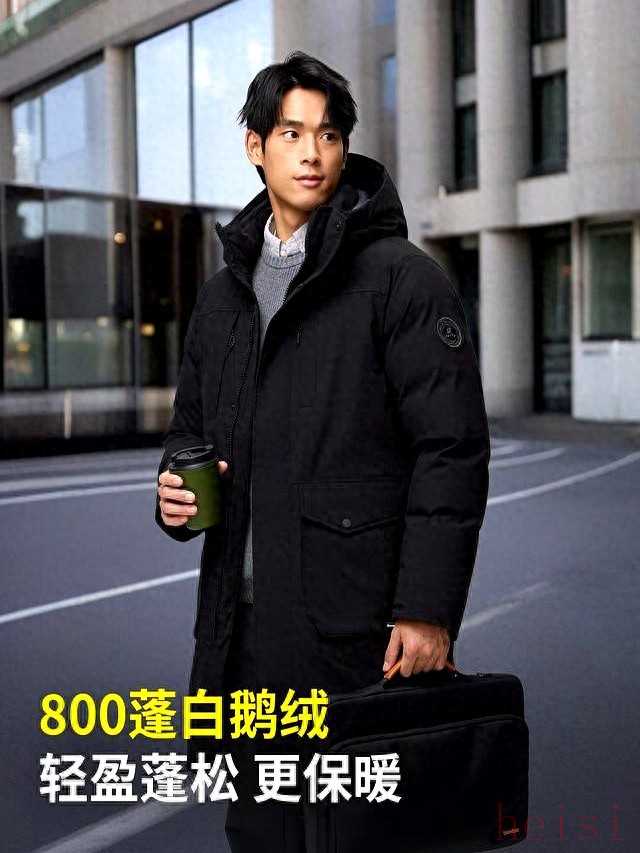

君羽更狠,把800蓬松、95%含绒量的匈牙利白鹅绒做成-25℃标定款,2023年“双11”凌晨两点库存还剩三千件,早上八点就挂出“预售十五天”。

数据一出来,同行马上算明白:鹅绒今年进口价每公斤涨18%,君羽敢放量卖,是提前半年把全年用量锁价,原料商被锁得没脾气,生产线24小时连轴转,一件长羽绒服卖价1599元,洋品牌同指标敢标4999元,消费者不是爱国,是识数。

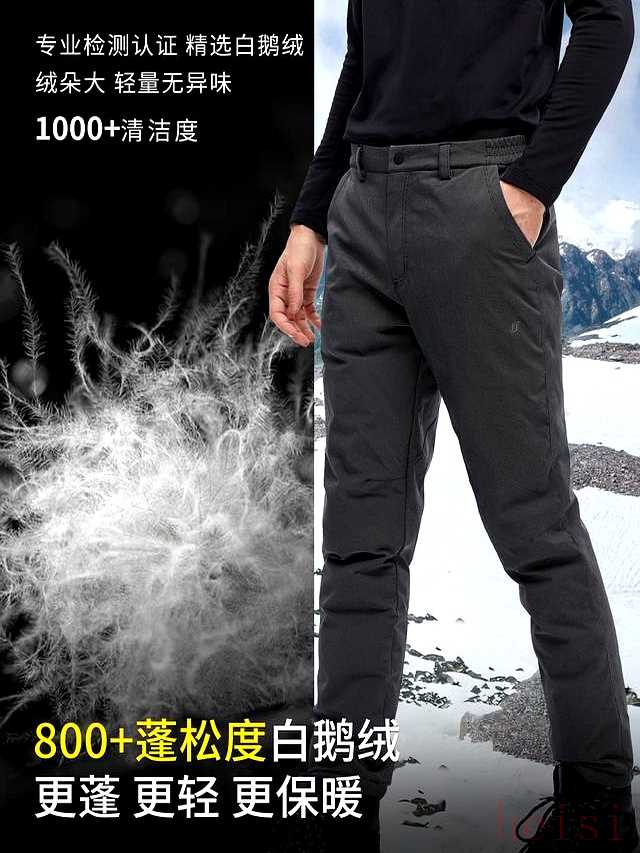

天石把军工生产线搬来做民品,一件羽绒服走线密度每英寸14针,比常规多两针,成本多八块,售价却卡死在999元。

军方订单量大,布料厂给的是最低价,民品跟着蹭单价,军工标准+平民价格,专业玩家当然买账,2023年亚洲户外产业大奖评委把“最佳功能性服装”提名给它,等于给洋品牌脸上留了个巴掌印。

拓路者把软壳裤做成CORDURA+防水膜,一条裤子在实验室磨十万次不破,价格定在399元。

CORDURA纱线去年涨价12%,拓路者提前和纱厂签对赌协议:全年用量不低于二百吨,纱线厂把涨价幅度压回4%,成本优势就是这样一分一厘抠出来。

消费者拿到手一摸,耐磨、透气、带弹,吊牌价只有洋品牌三分之一,销量翻三倍一点不玄幻。

三夫户外走环保路线,把回收尼龙+石墨烯塞进棉服,生产线在江苏,染整厂用 Bluesign 标准,污水排放比常规降45%,成本多二十块,终端价只加三十。

城市白领买一件可以吹“低碳”,品牌拿到绿色标签,电商平台给流量入口,2023年“618”当天卖出四万件,环保故事换成现金流,股东笑得比消费者还甜。

龙牙把中式立领缝进战术软壳,城市通勤不突兀,周末进山也能扛风。

Cordura再生纤维比普通聚酯贵18%,龙牙一次下三十万米,布料商把再生比例提到60%,成本只多12%,售价维持原价,利润被量摊平。

国潮不是贴个龙纹就算完,是把功能、文化、价格三合一,消费者愿意晒图,社交媒体免费广告一波接一波。

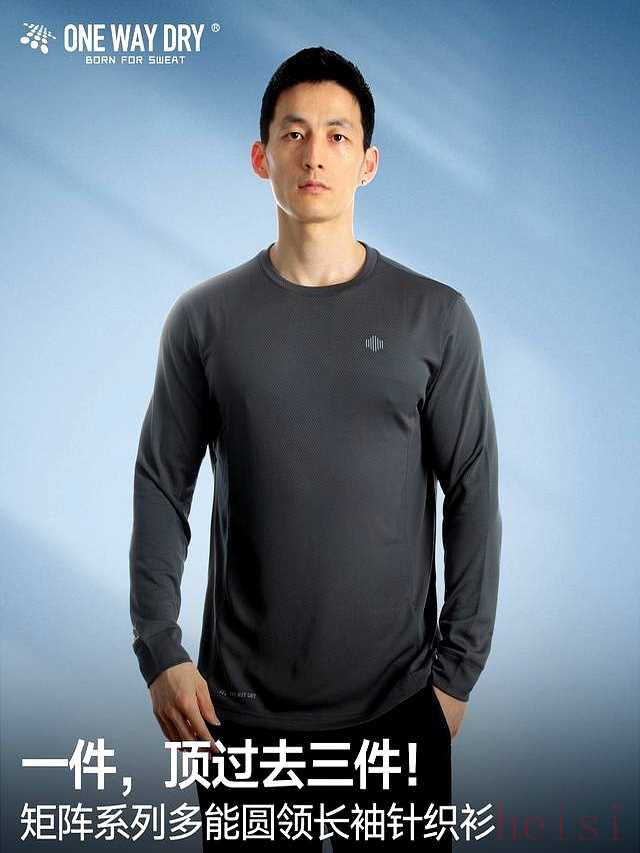

单导做速干底层,把涤纶截面做成“+”字形,汗水通过沟槽往外抽,实验室干燥速度比纯棉快三倍,一件99元,三件套249元。

2023年夏天南方连续暴雨,徒步圈口口相传“单导不贴身”,销量从每月两万冲到十万,产能跟不上,老板直接在抖音直播道歉“货还在染缸里”,消费者一边骂一边下单,身体比嘴诚实。

数据不会撒谎。

COCA报告写着:国产户外品牌市占率过50%,年增速15%,高端产品线单价过千元的款式销量增速达到42%,高于200-500元价格带的28%。

翻译成人话:大家不是买不起贵的,是终于发现贵的不用买洋货。

供应链把技术、原料、环保、设计全卷到一条船上,洋品牌还在用旧地图,国产已经换赛道。

有人担心国产只会打价格战。

看细账就知道,伯希和把eVent薄膜压到1599元,毛利仍保持45%,比洋品牌低10个点,但周转快三倍,资金一年滚四次,利润反而更厚。

君羽提前锁绒价,成本比同行低15%,品质不降,口碑稳在4.9分,复购率38%,价格战背后是供应链精准计算,不是赔本赚吆喝。

2024年眼看羽绒原料继续涨,国产厂已经开始试实验室里的“气凝胶涂层”,保暖值对标650蓬松,厚度减30%,成本降一成。

谁先把涂层量产,谁就拿到下一个冬天的定价权。

洋品牌再想用一块薄膜吃十年老本,柜台前的人会越来越少。

钱包在消费者兜里,投票器在收银台。

国产把技术、价格、设计全摆到台面,洋品牌还能讲出什么新故事?

下一次降温,你准备为谁掏钱包?