这个说法很有趣,也很有王家卫电影的代表性。

我们可以这样理解:

1. "王家卫的墨镜:" 是他电影视觉风格的核心元素之一。它代表着疏离、神秘、隐藏情绪、窥视感,以及人物(尤其是男性角色)的酷劲和不易接近。墨镜下的眼神,充满了故事。

2. "王家卫的嘴:" 他的很多经典角色,尤其是男性角色,说话往往慢条斯理,语气慵懒、暧昧、充满暗示,或者干脆沉默寡言。即使说话,也常常点到即止,留下巨大的解读空间。这种“嘴”所传递的语言(或缺乏语言)和潜台词,构成了王家卫电影独特的叙事方式。

"“京东只能二选一”" 这个比喻,非常形象地指出了:

"王家卫电影中,这两种元素(墨镜和嘴)虽然表现形式不同(视觉和语言),但都对塑造他独特的氛围和叙事至关重要。"

"如果非要剥离,就像是京东购物,只能保留其中一个特点,另一个就必须放弃。" 这意味着,王家卫的风格是这两个元素高度融合、不可分割的产物。缺少了任何一个,可能就不再是那个我们熟悉的王家卫了。

所以,这个说法用了一个很现代、很商业的比喻,点出了王家卫电影风格中两个最关键、最标志性的特质,以及它们之间密不可分的关系。它很贴切

相关内容:

花儿街参考 · 出品 作者 | 林默1秦编剧和墨镜王的大段对话录音里,秦对娱乐圈只发出了一个肯定的正面评价,那是她评价墨镜王的——“还是导演看人看得准”。遭遇肯定后,墨镜王又强调了他的论断——“(游本昌)不是省油的灯”。导演看人准不准咱不知道,但人类有一条共通的规律是准的——你如何评价别人,我未必能了解那个人,但我却了解了你。当墨镜王的嘴开始展现他的目光独到,最受伤的是唐嫣、游本昌,倪妮吗?不,是他的墨镜。

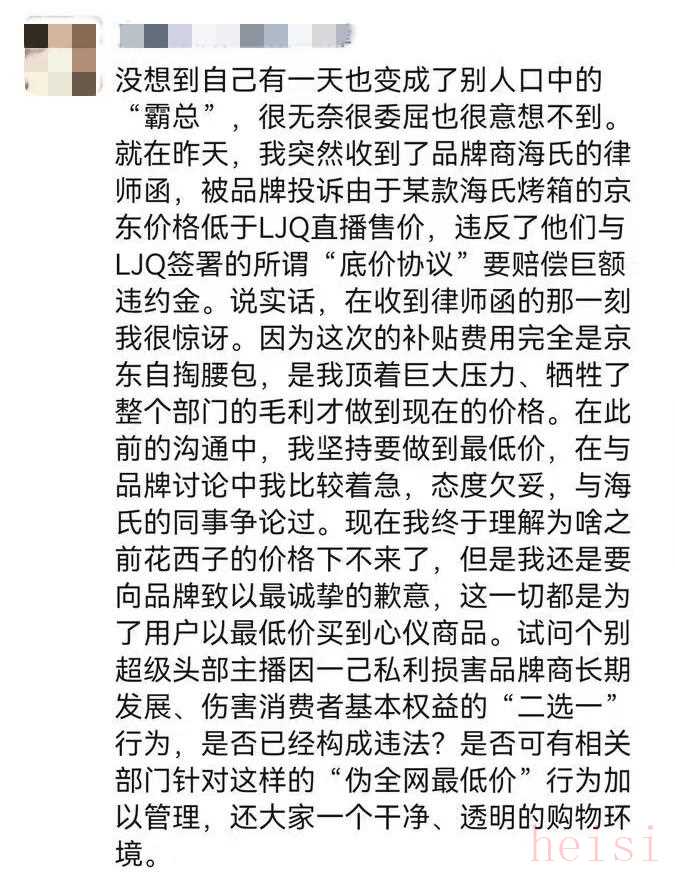

作者 | 林默1秦编剧和墨镜王的大段对话录音里,秦对娱乐圈只发出了一个肯定的正面评价,那是她评价墨镜王的——“还是导演看人看得准”。遭遇肯定后,墨镜王又强调了他的论断——“(游本昌)不是省油的灯”。导演看人准不准咱不知道,但人类有一条共通的规律是准的——你如何评价别人,我未必能了解那个人,但我却了解了你。当墨镜王的嘴开始展现他的目光独到,最受伤的是唐嫣、游本昌,倪妮吗?不,是他的墨镜。 王导这么多年艺术宠儿的形象,一半靠那副焊在脸上的墨镜所赐。因为墨镜,外人很难知道导演到底在看啥想啥。这么多年,王导一直把心灵的小窗户关的严严实实的,直到,互联网把他的嘴打开了。今后谁还会猜那副焊在脸上的墨镜,内循环反射的都是艺术的光芒?2人戴上墨镜,是为了不让别人看明白自己的真相。人管不住嘴,是想点明别人的真相。两者不可得兼。墨镜和嘴,只能二选一。不要怪王导没守住这个边界。他守护的时长,可能已经远超人类的平均水平了。远的互撕咱就不说了,说个近的。每年双十一,各家必吵的戏份,都有对家又违法“二选一”了。两年前,2023年的双十一,有京东采销在朋友圈手撕李佳琦,指对方涉嫌违法二选一。这位京东采销当时发了朋友圈,大意是自己所在的平台想给商品补贴价,但是被李佳琦拦住了,因为和品牌签订了“底价协议”,让自己想补贴消费者都补贴不了。这位京东采销指出,李佳琦这个行为是涉嫌伤害消费者基本权益的“二选一”,还呼吁有相关部门针对这样的“伪全网最低价”行为加以管理。

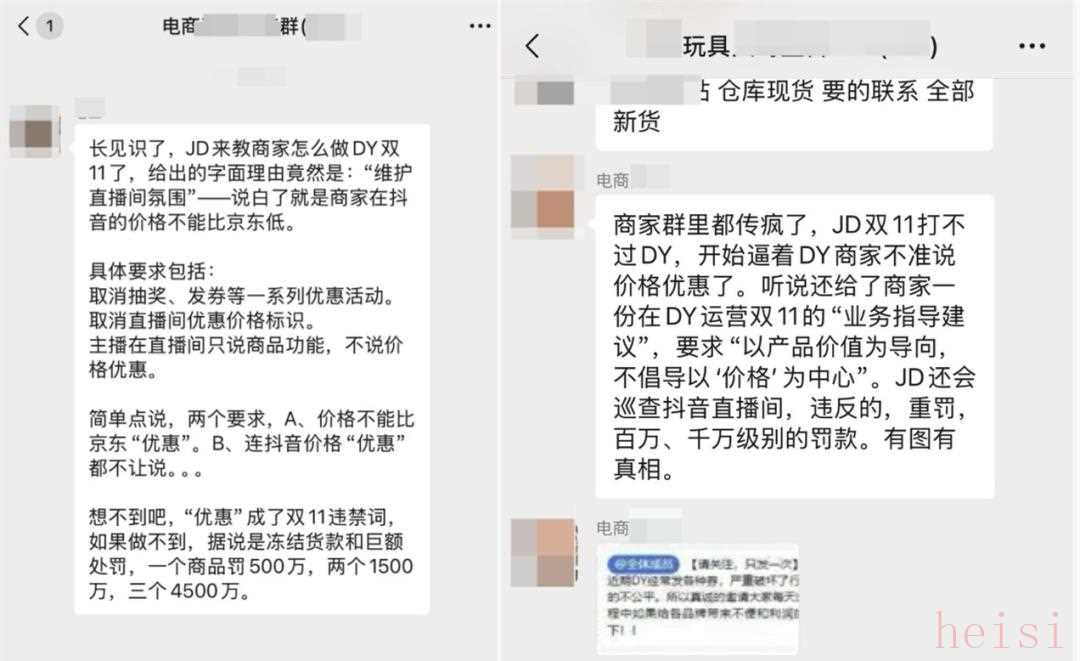

王导这么多年艺术宠儿的形象,一半靠那副焊在脸上的墨镜所赐。因为墨镜,外人很难知道导演到底在看啥想啥。这么多年,王导一直把心灵的小窗户关的严严实实的,直到,互联网把他的嘴打开了。今后谁还会猜那副焊在脸上的墨镜,内循环反射的都是艺术的光芒?2人戴上墨镜,是为了不让别人看明白自己的真相。人管不住嘴,是想点明别人的真相。两者不可得兼。墨镜和嘴,只能二选一。不要怪王导没守住这个边界。他守护的时长,可能已经远超人类的平均水平了。远的互撕咱就不说了,说个近的。每年双十一,各家必吵的戏份,都有对家又违法“二选一”了。两年前,2023年的双十一,有京东采销在朋友圈手撕李佳琦,指对方涉嫌违法二选一。这位京东采销当时发了朋友圈,大意是自己所在的平台想给商品补贴价,但是被李佳琦拦住了,因为和品牌签订了“底价协议”,让自己想补贴消费者都补贴不了。这位京东采销指出,李佳琦这个行为是涉嫌伤害消费者基本权益的“二选一”,还呼吁有相关部门针对这样的“伪全网最低价”行为加以管理。 但仅仅在两年后,据媒体报道,据抖音电商负责人在朋友圈手撕,今年的双十一,京东要求商家在抖音等其他平台直播时,不能抽奖,也不能发放优惠券,甚至不能打出价格优惠标识。商家一旦被发现“违规”,可能面临数百万元到数千万的高额处罚。

但仅仅在两年后,据媒体报道,据抖音电商负责人在朋友圈手撕,今年的双十一,京东要求商家在抖音等其他平台直播时,不能抽奖,也不能发放优惠券,甚至不能打出价格优惠标识。商家一旦被发现“违规”,可能面临数百万元到数千万的高额处罚。 对家的补贴,你不能拿,不能让价格比在我这儿低,这个行为涉嫌什么?是不是参考下两年前京东采销的那条朋友圈就行?3尽管四年前,国家市场监管总局对阿里巴巴反垄断案中确立的违法认定标准就包括,“禁止平台内经营者在竞争平台开店或参加促销活动”。但京东否认自己在“二选一”,有京东内部人士接受媒体采访的时候说,“京东要求在自己平台上的售价不能高于其他平台,这种做法是确保销量大的平台价格具有竞争力,让大多数消费者购买到合适的价格。这种主动比价是为消费者构筑价格防护墙”。这段话我读了好几遍,起初觉得这是什么奇怪的逻辑,为了不让多数人选择后悔,所以让少数人没有这个更便宜的选项。奇怪的让人想起王员外心善,见不得穷人。后来读着读着我忽然有点儿心酸,这就是打工人的处境,把你放在问题的那个位置上,什么话你都得说。如果墨镜王在最初的亮相里,就像今天努力做视频号的王晶那样,大嘴一张,也许他今天都没有什么太大的舆论困境可言。如果京东在两年前,没有想站在道德高地贴着李佳琦打,没有发那言之凿凿的朋友圈,也不会有今天面对二选一左右互搏的表态。面对这两段表态,内心真的感觉拧巴的其实不是我们这些看客,而是在这家公司工作的人。他们会怎么思考自己的公司,会怎么判断公司现在的处境?会怎么面对公司的价值观和承诺?无论是一个人,还是一家公司,商业的困境许是外力推动的,舆论的困境一定是自己设置的。

对家的补贴,你不能拿,不能让价格比在我这儿低,这个行为涉嫌什么?是不是参考下两年前京东采销的那条朋友圈就行?3尽管四年前,国家市场监管总局对阿里巴巴反垄断案中确立的违法认定标准就包括,“禁止平台内经营者在竞争平台开店或参加促销活动”。但京东否认自己在“二选一”,有京东内部人士接受媒体采访的时候说,“京东要求在自己平台上的售价不能高于其他平台,这种做法是确保销量大的平台价格具有竞争力,让大多数消费者购买到合适的价格。这种主动比价是为消费者构筑价格防护墙”。这段话我读了好几遍,起初觉得这是什么奇怪的逻辑,为了不让多数人选择后悔,所以让少数人没有这个更便宜的选项。奇怪的让人想起王员外心善,见不得穷人。后来读着读着我忽然有点儿心酸,这就是打工人的处境,把你放在问题的那个位置上,什么话你都得说。如果墨镜王在最初的亮相里,就像今天努力做视频号的王晶那样,大嘴一张,也许他今天都没有什么太大的舆论困境可言。如果京东在两年前,没有想站在道德高地贴着李佳琦打,没有发那言之凿凿的朋友圈,也不会有今天面对二选一左右互搏的表态。面对这两段表态,内心真的感觉拧巴的其实不是我们这些看客,而是在这家公司工作的人。他们会怎么思考自己的公司,会怎么判断公司现在的处境?会怎么面对公司的价值观和承诺?无论是一个人,还是一家公司,商业的困境许是外力推动的,舆论的困境一定是自己设置的。