这个标题“芭莎溯源新生|15位设计师的杭州时刻”透露出几个关键信息:

1. "品牌方:" 芭莎 (Vogue China Bazaar)。这通常意味着活动与时尚、美学、高端生活方式相关。

2. "活动主题:" 溯源新生。这暗示活动可能关注本源、创新、文化传承以及设计师的灵感来源和成长蜕变。

3. "核心内容:" 15位设计师。表明这是一个聚焦于设计师群体的活动。

4. "地点/背景:" 杭州时刻。强调活动在杭州举行,并且着重记录或展现与这15位设计师在杭州相关的特定时刻、故事或创作过程。

"综合来看,这个标题描绘了一场由《Vogue China Bazaar》芭莎发起或承办的活动,旨在通过记录或呈现15位中国设计师在杭州的经历和故事,探索他们的创作灵感、设计理念以及杭州这座城市对他们产生的影响,展现一种“溯源”与“新生”的融合。"

这可能是一个摄影项目、一篇深度报道系列、一个纪录片、一个展览或者一个线下活动。无论具体形式如何,其核心都是"连接芭莎、设计师、杭州和“溯源新生”这一主题"。

如果你需要了解关于这个活动的更多信息,例如:

具体的15位设计师是谁?

活动举办的时间、地点和形式?

活动

相关内容:

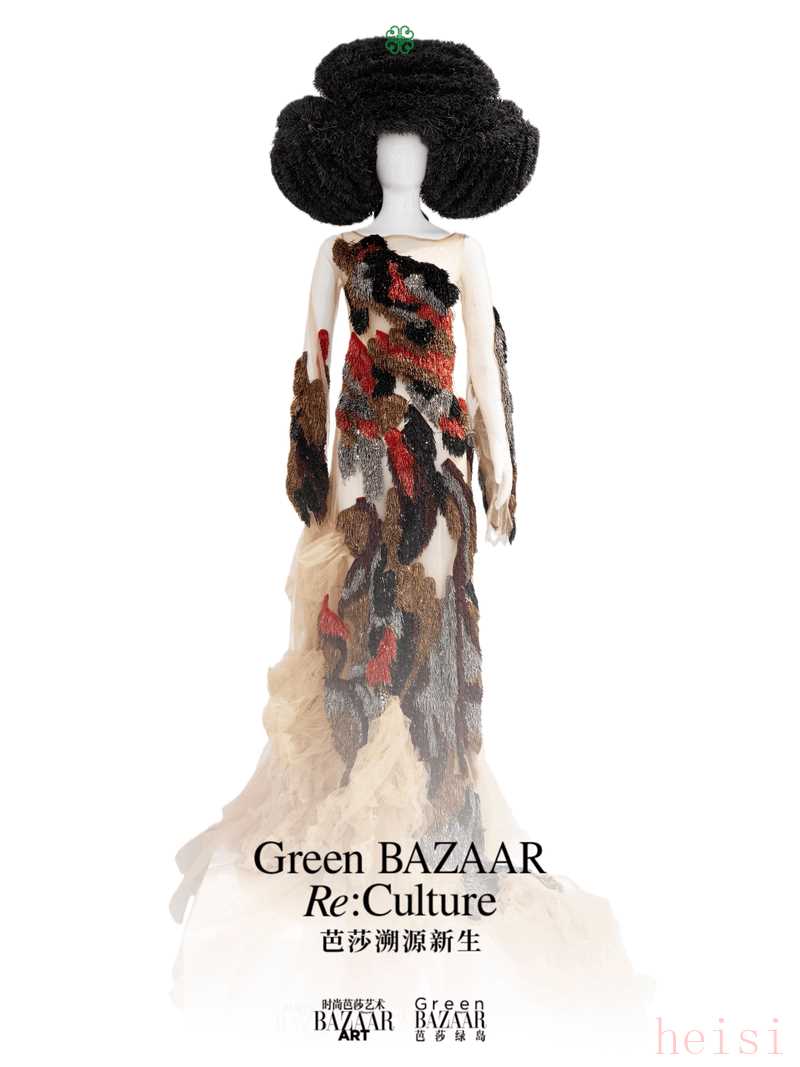

在瞬息万变的时代中,回望创作的原点,探索新生的可能,时尚传媒集团文化艺术平台联合《时尚芭莎》、《BAZAAR Art时尚芭莎艺术》、“Green BAZAAR芭莎绿岛”媒体矩阵,联合推出全新可持续设计文化IP“Green BAZAAR Re:Culture芭莎溯源新生”。“溯源”意在追寻艺术、设计、文化的根脉与本质;“新生”则代表着持续生长的创造力,以及年轻一代的先锋创作者。“芭莎溯源新生”希望成为一个激发创意对话、孵化新锐表达、连接中国原创力量的全新文化平台。

在过去的高速发展中,中国经历了从生产制造到文化创造的巨大转变。与时代同频,中国时尚产业也完成了从0到1的生长:从为他人代工到创立有审美意识的品牌,从被定义到主动发声,中国的时装设计师不再依附于西方的话语体系,也不再追求标签化的民族风格。

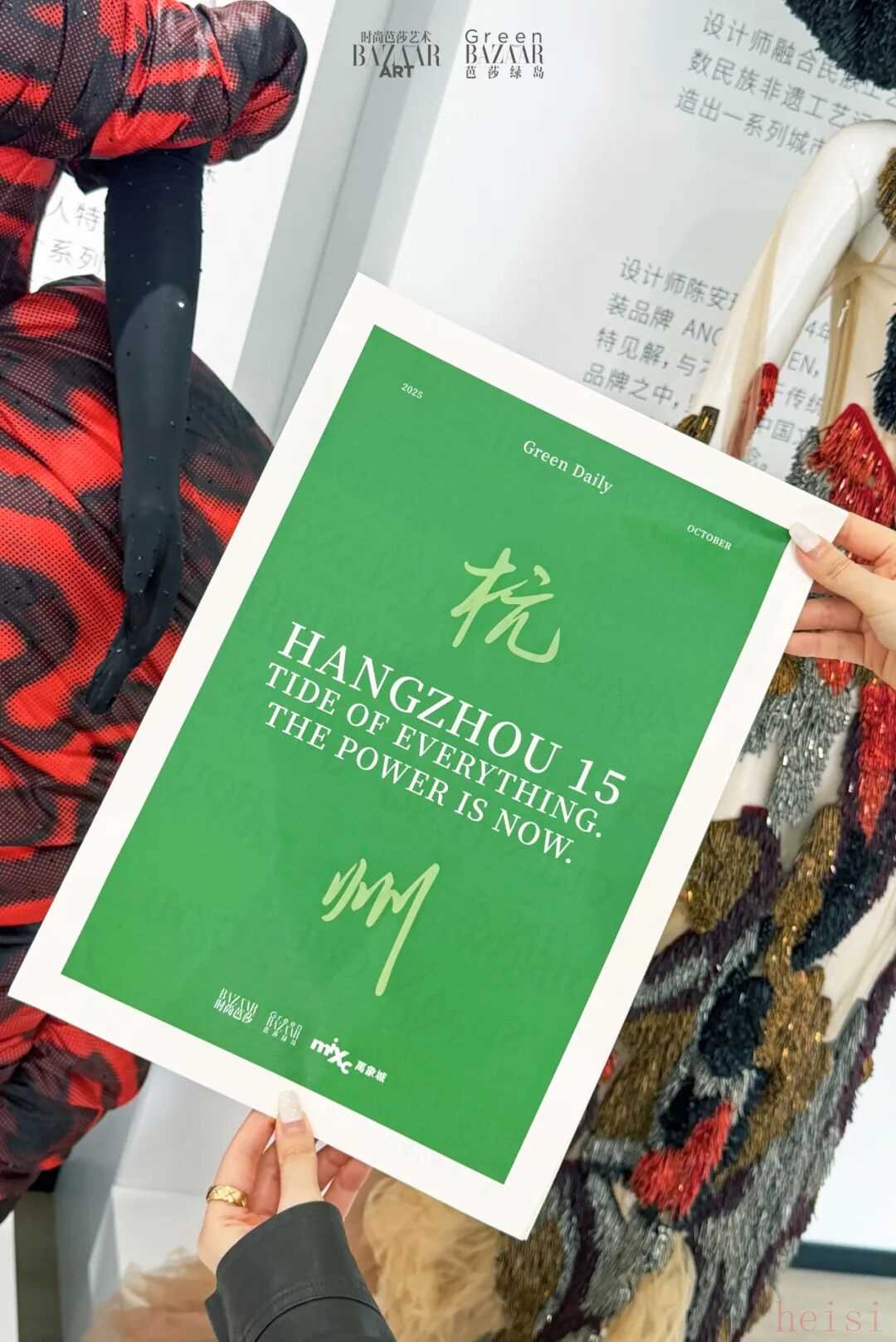

杭州,总是不断激发中国时装设计师的创造,更新中国时尚文化风貌!“Green BAZAAR Re:Culture芭莎溯源新生”首次发声,在杭州万象城首次呈现“杭州15”限时展,汇集了15位中国时装设计师的新生之作,展现15个以杭州为灵感的时尚时刻。

他们是:陈安琪、陈鹏、陈序之、方妍楠、高翔、郭一然天、胡男、李筱、裘淑婷、孙小峰、魏东辉、杨子、尹经纬、余兆一、周睿。展览通过15件作品,在杭州呈现一个关于当代中国时尚的开放现场——我们不想去输出某种统一的风格或概念,因为时尚永远都不会是固定的结论。这些中国设计师所代表的,是一种持续生长的创造力。

这些设计师有着不同的成长背景,却在同一时间里,展现出一种新的集体意识——提出一个深刻的问题:我们该如何在世界的语境中,找到“属于自己的时尚语言”?有人从传统手工艺出发,为东方精神寻找新的载体;有人关注可持续发展的议题,迭代面料与生产方式;也有人重新思考身体与服装的关系,打破社会规范对着装的刻板要求;还有人不断描绘着亚文化的宇宙,将时装塑造为社交媒体上的传播符号。

正是这些不同方向的探索、不被归类的状态,让中国时尚不再被某种单一的叙事所覆盖:它可以是结构的、极简的,也可以是浪漫的、感性的,或者是锋利的、前卫的;可以立足传统,也可以吸纳新的思想和技术。这是中国时尚的独特之处,它足够包容和多元,所以也拥有更广阔的空间与可能性。

以展览为契机,“Green BAZAAR Re:Culture芭莎溯源新生”向这15位设计师抛出5个问题,得到了75个真诚的回应。

15位参展设计师

上滑查看

陈安琪

Angel Chen

设计师陈安琪于2014年创立先锋独立时装品牌 ANGEL CHEN,将其对色彩的独特见解,与不拘泥于传统的态度灌注于品牌之中,坚持将中国文化与西方美学巧妙融合的设计理念。

陈鹏

Chen Peng

陈鹏提倡“平均时尚主义”,为少数特殊体型人群而宣言,其设计美学中没有美与丑的分界线,而是突出个人特点,设计出最适合大众的服装。每个系列拥有戏剧张力,标志性的廓形结合羽绒品类的优势,创作出具有鲜明品牌特色和个人风格的作品。此外,在材料研发与生产上融合可持续环保时尚理念。

陈序之

Chen Xuzhi

XU ZHI是时装设计师陈序之于2015年在伦敦创立的品牌,致力于以感性的叙事手法捕捉和描绘生命体验中的力量。品牌注重面料研发与工艺创新,通过细腻设计呈现诗意情怀,追求浪漫与理性的平衡。

方妍楠

Susan Fang

方妍楠2017年创立同名品牌,她将自然中的分形之美与数学结构融合,创造出如诗如幻的设计。设计师专注手工工艺与纺织创新,强调可持续实践。

高翔

Gao Xiang

高翔本科毕业于中国美术学院服装设计系,硕士毕业于纽约帕森斯设计学院。2018年,她在纽约创立品牌Penultimate,深受20世纪70年代可穿戴艺术运动的启发,以中国民俗文化和民族志为灵感载体,融合海外旅居的生活经验,将多元图案、象征符号与隐含意义交织融合,通过浓烈的色彩与丰富的文化叙事,勾勒出极具辨识度和充满想象力品牌风格。2025年入围LVMH Prize半决赛。

郭一然天

YIRANTIAN GUO

本科及研究生毕业于伦敦艺术大学伦敦时装学院女装设计专业。2014年毕业回国创立同名品牌YIRANTIAN,注重设计剪裁与面料工艺研发制造,用具有女性力量感的内核刻画了一群不留定论的独立女性形象,用探索定义新时代女性的多面性。

胡男

Nan

设计师Nan于2013年就读于伦敦时装学院Fashion Textile: Knit(针织)专业,于2017年进入英国皇家艺术学院Textiles-Knit针织专业深造。Nan立足于对针织行业未来的思考,于2019年创立针织设计公司Nan Knits,让针织这种古老工艺在新时代意识的碰撞下焕发新生。2025年,Nan同时作为外聘教师在中国美术学院教授针织相关课程,现为东华大学2026届针织设计毕业导师。

李筱

LIXIAO

李筱早期在伦敦时装学院进修,其后又在皇家艺术学院就读并取得女装针织的硕士学位。媒体以“就像是棉花糖质感一般的时髦”来形容她创造的清淡柔和的设计。李筱拿手的针织设计既有泡泡般梦幻的宽松廓形,也有大胆明亮的色彩。

裘淑婷

Shuting Qiu

裘淑婷毕业于比利时安特卫普皇家艺术学院,于2019年创立SHUTING QIU。品牌以现代浪漫主义为核心,融合鲜明色彩与不对称廓形,展现女性独立与柔美并存的力量,以先锋设计理念结合传统刺绣文化,运用可持续面料推动环保理念,希望通过该品牌去塑造传递一个独立强大的女性形象——自信并且勇于表达自己,同时内心是柔软与浪漫的。

孙小峰

Sean Suen

孙小峰从平面设计的经历中汲取灵感注入自己的时装设计实践,并构建了自己别具一格的设计理念。2012年,在北京创立其同名品牌SEAN SUEN。他的设计风格简洁明快,强调结构上的分解和创新,并带着浓烈的东方色彩。孙小峰在男士服装设计领域不中断探索如何突破传统廓形,无畏地去表达独有的设计理念。

魏东辉

JACQUES WEI

Jacques毕业于巴黎ATELIER CHARDON SAVARD服装设计专业,在2019年成立同名品牌JACQUES WEI。设计师擅⻓将东方浪漫情怀与西方现代廓形相结合,并以精准理性的剪裁、奢华细腻的材质为界,融入高级定制,从男装等复杂工艺到女装成衣,用精炼简洁的线条,不紧不慢地勾勒出现代都市女性藏匿在挺括板型中的浪漫情怀。

杨子

Anna Yang

ANNAKIKI由设计师Anna Yang于2012年创立,以复古未来主义的设计语言——将过去的经典与未来的未知交织,以3D廓形、解构结构与革新工艺,构建出独有的设计风格,用设计赋予女性力量,表达对独立精神与自我认同的赞颂,塑造出态度鲜明而不被定义的群像。

尹经纬

Yin Jingwei

OUDE WAAG成立于2017年的上海,尹经纬将品牌称为"日志式美学研习",纪实不断进化的人物经历,其中穿插着充满情感和私密性的、细小且抽象的瞬间。品牌的审美哲学是对思想、衣物及人体之间的关系展开兼具理性和感性的探索。

余兆一

Zhaoyi Yu

时装设计师余兆一常驻伦敦,其同名品牌以定制系列为核心。其设计因精准的结构工艺、创新的面料运用与富有叙事性的表达而广受赞誉,每一件作品皆凝聚他对工艺的执着追求,以及在情感层面引发共鸣的创作力。

周睿

Zhou Rui

周睿2019年于纽约创立同名品牌RUI,2024年改名RUIbuilt。2021年获LVMH Prize的Karl Lagerfeld Prize评审团特别奖。RUIbuilt以哲学的方式探索事物的二元性,作品围绕“间”展开,描绘皮肤与织物、身体与服装、实体与边界的关系和空间结构。Rui寻求以舒适的方式展示身体的坚韧、真实和柔软,拥抱不完美。Love what makes you, you.

陈安琪

我的设计核心可以概括为一卷惊心动魄的中国民族文化的游牧时装图鉴。我在2021年开始,进行了为期四年的游牧经历,走访了中国各地以及尼泊尔等地,这次经历对我非常重要,是一场自我修复的旅程,让我的设计生涯开启第二个使命。

陈鹏

以绒为骨架,料为肉,让服装成为包裹身体、慰藉精神的“暖性载体”。我从小在景德镇长大,身边的朋友家人都从事陶瓷行业,当时我想要做出一些改变,便走上了时装设计师的道路。

陈鹏

兜兜转转,我又将中国文化中的陶瓷器型与工艺跟时装制作结合。学设计时发现,很多功能性服装(如羽绒服)总被贴上“臃肿”的标签,甚至有人为了好看冬天硬扛寒冷,我特别想打破这种对立:为什么保暖和美感不能共存?后来做羽绒设计时,我会刻意做“包容感廓形”,让不同身材的人都能感受到“被接纳”;让“暖”不只是物理温度,还有触摸时的柔软、视觉上的雅致。

陈序之

XU ZHI通过服装捕捉细腻诗意浪漫的瞬间。我觉得这也是我的性格。

高翔

我。

郭一

然天

设计的核心,就是能让大家轻松地穿上简约却不简单的衣服,自信地展现女性魅力。我想这跟我自己的追求也有关系吧,因为我一直希望自己能成为一个果敢、有力量的女性。

方妍楠

创造与创新对于当下最有意义的、正面的、治愈的信息,通过创作去成为文化之美的一部分,和大自然、情感平和融洽达到一种穿越不同文化也能感知与感动的美。我从小在不同文化中长大,经历了不同的误会以及美好的灵感。我从小学习画画与艺术,这成为我的表达以及治愈的答案。我一直对他者的理解方式好奇,以及在成长中感谢所有收到的美好能量、支持和爱,让我并不觉得孤独,所以我希望通过服装体现成长中收获的希望和治愈,看到创新所给予的幸福灵感,以及以大自然为核心之美去连接所有不同的文化与情感。

胡男

我的设计核心是以针织为媒介,透过肌理、颜色与廓形探索亚洲文化语境下的当代审美与未来主义风格。它的形成主要来自我童年的成长经历和接触到的影视文化作品,希望透过设计拓展针织工艺的边界,展现不一样的摩登都市风格。

李筱

XIAOLI筱李的品牌设计核心是以实验和活泼的态度创造时装,用传统的针织工艺结合创新的材质,再加以针织与硅胶的结合。服装的设计复杂多样同时兼具实穿性。近年来,品牌励志为环保作贡献,尽可能限制对地球的影响,我们希望环保成为品牌的特点。

裘淑婷

我的设计核心是“描绘现代女性的浪漫主义”。我希望通过作品表达一种独立而柔软的女性气质——她可以勇敢、自信,同时也保留感性与温柔。这种创作核心与我的生活经历是密切相关的,从杭州到安特卫普,我处于两种文化的交汇点上:东方的含蓄与西方的自由在我心中并行。我从中感受到女性内在情感的复杂与多面,也正是这种对自我身份与文化的不断探索,塑造了我作品中“力量与浪漫并存”的表达方式。

孙小峰

我从平面设计一路到服装设计领域,不同领域的优秀设计师均呈现出不同的风格,甚至细节的处理上都会有迥然不同的、极其鲜明的个人特色,可见设计呈现的根本在于人,也用之于人,所以“人”才是一切的关键,服装设计的过程自然也会围绕“人”与“服装”之间的联系而展开。

魏东辉

美且热烈。

杨子

我的设计核心是沿袭复古未来主义,探索“过去与未来,科技与人性”的张力——如何在高速变化的世界里保持自我,这种创作核心来自我对现实的双重感受。一方面被科技包裹、加速、焦虑;另一方面又渴望回到最真实的自我。所以ANNAKIKI的设计既有冷感的未来语言,也有温度和情绪的反差,它其实是一种“内心秩序的重建”。

尹经纬

OUDE WAAG的设计始终围绕着身体与服装的关系进行探索,其中包含了矛盾美学语言和日常对人与时代的回应。

余兆一

用理性的设计语言表达感性的情绪。跟长大后对于世界认知的转变从而导致性格的转变有关。

周睿

“Love what makes you, you.”是的,我更关注身体和感受。

陈安琪

我在2016年做“天上天下”时,设计语言非常直白、大胆且热烈地运用了中国传统文化,但那时并未深入挖掘。直到2021年开始游牧之旅,才真正深耕中国民族文化、历史和工艺,与当地手工艺人合作,慢慢去学习每一个符号跟图腾背后的历史和寓意,从而形成了今天的设计语言。

陈鹏

2023年秋冬系列“现代传统”是那个关键节点。首登巴黎时装周,我从欧洲时装经典中汲取灵感,以现代的方式结合羽绒材料制作了一系列羽绒高级定制礼裙。我要找的“语言”,就是把“硬”的功能(保暖、实用)糅进“软”的美学(优雅、细腻)里,让“有用”和“好看”不再对立。如果用一个词概括我的设计风格,那就是“暖性雕塑”:“雕塑”对应廓形的利落感,不拖沓、有结构;“暖性”是内核——不管是材质的温度,还是廓形的包容感,都要让穿的人感受到“被温柔支撑”。

陈序之

感觉第一天就有。浪漫。

高翔

我理解的设计语言不是工具,是一直在变化的,对我来说更像捡石子,一路收集不同的石子,5颗石子的时候我的盒子是一个样子,50颗、100颗的时候会呈现另一个样子。

郭一

然天

其实不是某一个瞬间,更像是一个慢慢清晰的过程。如果用一个词概括,我想是“柔韧力”。YIRANTIAN的衣服看起来有力量,但穿上身是自在的。

方妍楠

我大三之前和妈妈一起去西班牙最南部的Granada,在Alhambra宫的屋顶花园,妈妈坐着画画,我看着中午的阳光穿梭茂密临近的古老白杨树,阵风吹过,把树叶之间闪烁的光变成了律动的几何形状,当时我被美呆了,但同时在一种很和谐的幸福感中。我不知觉站了10分钟直到妈妈叫我,问我怎么了。那时候我才知道没有比大自然更美的东西,开始探索大自然的规律、分子。我们通过社会中不同的时段去探索此时此刻表达的最治愈的主题应该是什么,再去创造印花、面料,以及新的轮廓。

胡男

我从2013年学习设计,2019年工作,建立个人工作室,为客户提供设计服务,2021年创立了风格前卫的针织品牌Nan Knits,2025年创立了以实用主义和都市风格为核心的针织品牌Pure by Nan Knits。过程中,既有向内与向外的探索,也有来自乙方客户、消费者等不同声音,同时也试图平衡设计的商业与创意。回看过去,我认为我始终知道自己的语言,并且在不同的设计尝试之中变得清晰。如果要用一个词语概括,我认为是新意,能透过设计进行不一样的探索,为客户和市场带来新意,是我一直试图保持的。

李筱

浪漫的、梦幻的、明媚的风格是品牌一直坚持的。

裘淑婷

真正让我觉得“找到了自己的语言”的时刻,是我在安特卫普皇家艺术学院读书的最后一年。在安特卫普学习的四年中,我觉得前期更多是积累、摸索和尝试,最终我以自己的设计语言去表达。当我用大胆的色彩和印花,把女性的柔软和力量并置在一起时,我意识到和谐的冲突感正是我想表达的核心。如果用一个词概括我的风格,我会说是“现代浪漫”。

孙小峰

当我确定了一个主题并对它进行了深刻的研究与思考后,将其中的意涵以服装为载体“转化与呈现”出来时,就是找到的那一刻。“东西交融”。

魏东辉

设计语言并非在某一个瞬间定型,它始终随我的成长持续迭代。但从第一季至今,我想塑造的桀骜又浪漫平衡感,一种矛盾共生的古典摩登,从来没变过。

杨子

2017年第一次登上米兰时装周,是一个转折点。那一刻我意识到,我的“语言”并不需要被西方系统验证——它可以是我自己的逻辑、情绪和视觉符号。如果用一个词概括我的风格,我会选择“未来人性主义(Future Humanity)”——它关注人类情感在科技时代的表达,是理性与感性的共生体。

尹经纬

真正形成自己的创作语言与体系是在硕士毕业系列矛盾志“THE JOURNAL OF PARADOX”的过程中,它是学生时代的一个总结,也是美学思想与设计语言的一次高浓缩的提炼。

余兆一

当我的设计被真正属于她的人穿上的时候,会觉得自己所有的设计语言都是准确的。脆弱浪漫。

周睿

2018年在纽约创作Parsons MFA毕业系列时,我找到了一种适合自己的材料和表达方式。Rebuilt Body.

陈安琪

我从未想过摆脱“中国设计师”的标签。我感到非常骄傲和自豪,有中国上下5000年深厚文化作为灵感的土壤,以及在我身上留下的印记。这个标签意味着拥有强大的国家支持、市场、文化多样性、供应链体系、互联网体系等,并激励我们要拿出世界水准的作品,展现中国设计的力量,所以中国设计师这个名字也有着一种不服输的精神。

陈鹏

“中国设计师”不是一个需要刻意贴的标签,而是刻在创作里的“文化基因”——它不是龙纹凤纹的堆砌,是一种内在的审美逻辑。比如做设计时,选择的材料,做廓形时追求的“平衡感”等等。这个身份对我来说是“锚点”,不是“束缚”。在国际秀场,我不用刻意解释“这是中国元素”,但国外观众会说“能感受到一种东方的温柔力量”——这种基于文化基因的辨识度,比生硬的符号更有生命力。它让我在全球时尚里找到自己的位置:不是模仿西方,也不是复刻传统,而是用当代的语言,讲好东方的温暖故事。

陈序之

就好像中国作家、中国运动员,他们有一定的象征意义。拥有这个身份让人安心,也让人觉得有一股很强的能量,因为我们背靠一个和全球时尚体系不太一样的生态。

高翔

我觉得这是作为中国设计师的“天赋”,我能自在地观察、思考,做母题关于中国的作品。

郭一

然天

中国设计师不断地持续获得全球曝光,我能成为其中的一员,倍感荣幸,这也给了我更大的前进动力。

方妍楠

我觉得很光荣,因为我很小就出国了,后来再回来学了几年中文,再出国。我是体会过当时别的国家会因为不了解而产生不同的观念的。我从6岁就想做服装设计师,也一直想证明中国设计师做最纯粹的创作,以及后面去了解很多中国的哲学、易经,越觉得特别庆幸自己生为中国人,因为很多事情通过中文已经有了最深的答案,或者在中国很早的时候已经找到了一切最深的意义。

胡男

中国文化博大精深,海纳百川,中国人有谦虚、包容等非常多美好的品质,身为一个“中国设计师”,我们自身的文化土壤上就有非常多与美相关的事物滋养我们,同时开放包容的心态,也使我们在学习和借鉴世界不同文化当中发展进步,在全球时尚体系中,中国设计越发得到世界的关注。

李筱

在全球时尚体系中,“中国设计师”这个身份既是一个文化符号,也是一个充满动态张力的创作主体。这个标签对我而言意味着多重维度的意义,它既承载着历史与文化的重量,也肩负着当代创新与全球对话的使命。

裘淑婷

对我来说,“中国设计师”不仅仅是一个地域标签,而是一种文化视角。在我的设计中常常融入中国传统元素和工艺,并结合当代的设计思维去诠释。作为中国设计师,我们有着多元而复杂的文化背景,对设计师来说这是一种宝贵的资源。这种身份让我更加珍视自己的文化根源,也让我更有自信和动力通过服装向世界传播中国文化。

孙小峰

我对“中国设计师”这个身份感到敬畏,源自对深厚的东方与民族文化底蕴的敬畏。这个身份给予我了一种使命感,带有敬畏之心将东方与民族文化的精神与美学内核,通过时装语言传递出去。

魏东辉

“中国设计师”是我的文化基因,不是标签。这种基因让我的设计语境里有了不可替代的辨识度。

杨子

对我来说,“中国设计师”不是一种标签,而是一种文化坐标。它提醒我保持多维的视角——既要有全球语境的开放性,也要有东方思维的内在逻辑。我更希望别人看到的是一种当代中国的精神状态:自信、复杂、具有思想张力。当你真正有内容去表达时,“来自中国”就不再是一种身份,而是一种力量。

尹经纬

中国设计师品牌难免让人联想到背后巨大的商业市场和强大的供应链,但作为新一代中国设计师,我们希望能在创意、文化和东方美学等层面给世界新的面貌。

余兆一

在全球时尚体系中,“中国设计师”这一身份正经历从“他者”到“主体”的深刻转变。它对我而言,意味着一种创造性的张力:既要植根于深厚的文化土壤,又必须拥抱全球化的现代性。

周睿

我把它看作一种语境——既意味着供应链能力的提升机遇,也意味着走向国际化的挑战。

陈安琪

最希望被理解的是中国不仅有中国制造,还有丰富的中国文化、历史、强悍的生产供应链以及坚持原创的中国设计师群体,这些都值得被外界看到。

陈鹏

我最希望外界理解:“中国时尚”不是“仿古时尚”,而是“有文化根脉的当代时尚”。不是把旗袍、马面裙直接搬到T台,也不是把青花瓷图案印满全身,而是把中国文化里的“意”——如水墨画的留白、苏绣的细腻、生活里的人情味——转化成当代人能穿、能用的设计。外界最常见的误解是觉得“中国时尚要么太传统、要么太西化”,忽略了中间的“融合地带”——比如很多设计师在用传统工艺做户外装、通勤装,让非遗技术服务于当代生活。它不刻意“复古”,也不刻意“跟潮”,而是自然生长在当代中国的生活里。

陈序之

我觉得有很多层面,很多海外品牌低估了中国消费者的时尚素养,这可能是一个比较大的误解。

方妍楠

中国的文化艺术深厚,也非常震撼。我们历史中经历的一切,会给我很多的能量,可以做非常多开创的事情。我希望中国时尚被理解成是一个满满创意和创新的时尚意义。可能现在经济着重还是更偏关注到时尚中商业的部分。我一直相信我们也是可以通过时间的考验创作我们自己语言的设计时尚屋的。

高翔

全球环境下,我觉得并不是“中国时尚”被理解少,而是整个世界流行文化里我们的影响还不够。时尚是流行文化的一部分。

郭一

然天

我希望它被看作一种“自在的表达”,而不是一个“被观看的符号”。最被忽略的,可能就是它早已轻松融入我们每天的穿着,它很舒服,也很时髦,没那么“沉重”。

胡男

我认为“中国时尚”在如今有非常多不同的形式、符号和载体,它不仅仅是某个历史朝代的风格,也不仅仅是社交媒体上所流行的“新中式”,“中国时尚”的丰富程度远超我们的想象,我认为常被误解的是,许多人认为与传统文化相关的才能代表“中国时尚”,这样的理解是非常刻板印象式和狭隘的。近年来还出现了许多聚焦当下年轻人生活的时尚风格,更加前卫或者生活化,这些都是“中国时尚”在丰富发展中的构成部分。

李筱

谈到“中国时尚”,我最希望被理解的是——它并非单一的文化符号,而是一场流动的、充满矛盾与创造力的现代性实验。中国时尚的本质,是在全球化迷雾中寻找自身美学坐标的旅程——它既需要勇气打破“中国必须长这样”的想象牢笼,也需要智慧将文化血脉转化为超越地域的通用语言。或许最终当我们摘下“东方vs西方”的二元眼镜,才会发现:那些最动人的中国设计,从来不是在“我是谁”,而是在不断追问“我还能创造些什么”。

裘淑婷

我最希望被理解的是,中国时尚并不是一种表面的视觉风格,而是一种不断创新的表达。它的核心不是“东方元素”的装饰性呈现,而是一种来自当下的创造力。比如我和杭州刺绣工匠的长期合作,其实并不是为了复刻过去,而是希望用先锋的设计语言去结合这门技艺,赋予它新的可能性和内涵。被忽略的部分,也许是中国设计师在可持续、工艺创新、材质探索等层面的努力。

孙小峰

“中国时尚”不应该被视为一种标签,它应该是一种语言,可以传播、沟通、共鸣。时尚本不分国家、地域、种族,是每个热爱它的人均可以自由享受的,而设计是为了给所有热爱它的人提供更好的着装体验,以及可共鸣的个性与情绪表达。

魏东辉

我不喜欢外界常容易聚焦“东方符号”本身,却忽略我们真正在做的是“转化”,那些的灵动生命力,这才是创作的核心。

杨子

我希望被理解的是,中国时尚的“未来性”并不是模仿未来,而是一种对现实的再创造。很多人以为“中国时尚”要么是传统元素的复刻,要么是潮流文化的堆叠。但真正的中国设计,其实在于我们如何在全球化的语境下,用属于自己的方式表达敏感、秩序、诗意和思考。我们不再只是被观看的对象,而是在重新定义观看。

尹经纬

更希望品牌背后的创意与文化价值被看见,但这需要整个产业协同的努力,还需要很多时间。

周睿

多元性。“东方的”常被简化成几个视觉符号的拼贴。

余兆一

当谈到“中国时尚”时,我最希望被理解的是,它早已超越了单一的“东方符号”或“传统元素”的堆砌,应该关注的不是如何“看起来像中国”,而是如何用源自本土文化的思维与智慧,去回应全球共同面对的议题——如可持续、身份认同与未来主义,从而提供一种独特的解决方案与审美价值。最常被外界误解或忽略的是许多人仍带着猎奇的眼光,期待看到戏剧化的“中国风”。然而,真正的当代中国时尚是冷静、自信且多元的。

陈安琪

最大的变化是从时尚产业的起步阶段进入高速发展阶段,尤其在疫情前后,生产销售模式进入2.0状态,线上直播、虚拟技术、AI等互联网新技术被广泛应用,对时尚设计和销售创意产生了深远影响。商业角度上,确实给我创造了很多可能性。美学角度上,我看到更多全世界正在发生的事情。但我最近关闭了小红书的主页推荐,因为我希望每天不要接受到那么多碎片式的信息,还是可以脚踏实地的继续去游牧,去挖掘中国的宝藏。

陈鹏

是“从‘追潮流’到‘立自我’”的蜕变:美学维度:从“西方标准”到“本土自信”。十年前,不管是设计师还是消费者,都在盯着欧美秀场的趋势——流行oversize就全做oversize,流行荧光色就全用荧光色;现在不一样了,大家开始主动挖掘本土的美,比如敦煌的矿物色、宋瓷的釉色成了设计里的常用色,扎染、蜡染、苗银等工艺从“小众非遗”变成“时尚元素”。这些都是比十年前的市场趋势有巨大突破的,现在的市场和消费者,愿意为“中国的美”买单。

陈鹏

商业维度:从“小众边缘”到“大众可及”。十年前,设计师品牌是“小圈子的游戏”——渠道少(主要靠线下买手店)、供应链弱(想做特殊工艺都找不到工厂)、消费者触达难(没人知道你是谁);现在完全不同:电商(淘宝、抖音)让设计师品牌能直接触达消费者,社交媒体(小红书、微博)能快速传递设计理念,供应链也更成熟(工厂能承接小批量、高难度的功能性设计)。

陈鹏

这直接改变了我的创作逻辑:以前是“先做设计,再找渠道”,现在是“先听需求,再做设计”——比如通过小红书看到很多小个子女生说“羽绒服太长显矮”,我就调整了廓形,推出短款系列;比如消费者反馈“希望羽绒服能机洗”,我就和工厂合作改进了羽绒的防钻绒技术和面料的防水性。商业的成熟,让“好设计”不再是“孤芳自赏”,而是能真正解决消费者的问题。

陈序之

我觉得中国时尚丰富度/成熟度越来越高,Creative Community也越来越大。所以我们能合作创作出不一样的好作品。商业的推进也越来越快,更多的人不仅在消费时尚,还对时尚有着深入的理解。

高翔

如果说2015年是幼儿园阶段,那么现在应该是青春期,飞速成长也充满不确定性。Penultimate是在2018年成立的,经历了从纽约搬回上海,以及疫情,到今天,国内的环境变化非常快和强烈,这个特点让我一直保持冷静,坚持做自己想要做的东西才是最重要的。

方妍楠

现在可能还是更以商业和明星作为一个评价,这个核心可能变化不是很大,我整体觉得现在大家会稍微更保守一些些。这种变化会更加的影响我去保持自我,我们想做的是一个可以有完全只属于我们自己vision和风格的时尚屋,这会需要花很多的时间,也会需要很多的美学与商业的平衡,但我们的核心一直没有变,也一直带领着我们一步步稳定成长。

郭一

然天

大家开始懂得欣赏一件衣服“放松且有力量”的美,不再只是追求显眼的logo或者过于女性化的表达。这正好和YIRANTIAN想塑造的独立、有力量的女性形象契合,让我们可以更自由地用剪裁和面料去讲故事。

魏东辉

过去10年,中国时尚的变化体现在两个关键维度:中国设计师获得了更多展示机会与联名合作资源,这不仅让我的设计能更高效地落地,也推动我在创作中更精准地平衡艺术表达与市场需求。

胡男

“经济上行美学”是最近非常流行的互联网词汇,过去十年中国时尚跟随着中国的经济一路高歌猛进,时尚讨论的话题更加广泛,造型和创意也更加大胆,中国人在服装上的购买力在增强,也有极强的消费意愿。同样,也伴随着经济增速的放缓,许多消费者更加重视服装的实用性与长期主义价值。市场在经历短暂下行后,似乎人们开始对有设计张力产品的兴趣开始回温。

胡男

这种市场的变化与波动,也不得不使我们始终思考如何在商业与创意上的平衡,能帮助品牌跨越经济周期,如何可持续发展?我们在2025年初成立了Pure by Nan knits,与以往更加注重实验性与先锋性的Nan Knits不同,Pure by Nan Knits更加注重服装的质感与长期价值。

李筱

过去十年中国时尚的变迁,是一场从“文化寻根”到“自我定义”的深刻演进。若用两个关键词概括,我会选择“美学觉醒”与“创意重构”。这种变化不仅重塑了市场景观,更改变了我的创作逻辑。带给我的创作启示是,我逐渐将传统的、常规的商业服饰思路转化为“创意输出”。从商业角度来说,电商直播重构了设计价值的传递路径。例如,现在电商平台炙手可热的直播能让一个小众设计师品牌单日销量超越传统渠道一年总和,但同时也倒逼设计师必须学会将创作理念在30秒内转化为情感共鸣。

李筱

我的应对策略可以总结为“可分层理解”的设计逻辑——例如一件毛衣远看是常规的轮廓,近看可以发现满满的精致的工艺细节,直播时展示视觉冲击力,线下体验则传递工艺深度。这要求创作时必须兼顾瞬间传播与持久韵味。

裘淑婷

中国时尚从“速度”转向了“思考”。时尚不是孤立的,而是与社会发展息息相关,更像是时代精神的具象化体现。我们经历了快速发展的高峰,如今开始重新审视设计与社会、文化、环境之间的关系。

裘淑婷

设计师更加关注可持续性、传统工艺和情感表达——这不仅是对时尚行业的反思,更是对未来的一种责任感。这种变化也深刻影响了我,比如在SHUTING QIU的创作中,我坚持使用部分库存丝绸、再生刺绣线,与传统工艺师合作开发。我们也更加重视可持续发展的价值,相信只有从文化和社会的长远角度出发,品牌才会有持续的生命力。

孙小峰

风格的多元化和场景的多样化。风格的多样化代表了人们精神内核的丰盈与美学意识的觉醒,场景的多样化象征着人们对生活方式与品质有更高追求。人们对美的定义愈加宽广,对于设计师来说可探索的横向维度便更加辽阔;而人们对商品细节与品质的高规格要求,使得设计师对每一件作品的纵向雕琢需要更深度的思考与探索。这种变化,给予了服装设计上的无限可能,同时也激活了品牌成长上的无限动力。

杨子

过去十年最大的变化是:中国设计师开始建立自己的美学体系,消费者也更愿意为文化认同买单。美学层面上,中国设计不再追求“像谁”,而是在形成新的视觉秩序;商业层面上,中国时尚的传播路径更去中心化——社交媒体、虚拟时装、数字空间都在重塑品牌与人的关系。这些变化让我更坚定去探索科技与时尚的结合,让品牌不仅是物理服装,更是思想与精神的媒介。

尹经纬

最大的变化在于中国的时尚品牌无论在美学与商业上都发展得更加成熟,部分品牌还孕育出了自己独特的美学与消费族群。消费者也慢慢开始感受到这样的变化,这是一个非常积极的影响,设计师需要这样的土壤去成长。

余兆一

过去十年,中国时尚最大的变化是文化自信的觉醒与商业体系的成熟。美学上,从符号拼贴转向对东方哲学与美学的内在转化,创作更自由深沉;商业上,本土市场与供应链的崛起,让我能够更大胆地尝试突破性的设计。

周睿

美学上,这十年的文化自信带来了更多优秀的设计与品牌,消费者也更认可中国时尚的价值与未来;商业上,内容渠道更丰富,但过度追求上新速度与曝光会消耗掉创作的耐心与深度。要保持初心。

陈安琪

还记得在2022年疫情期间,众多设计师驱车齐聚杭州进行订货会,我感受到了杭州时尚氛围的轻松自在、悠闲,以及杭州本地人社群般的温馨氛围。如果把杭州比成一个人的话,我觉得是一个漫步在西溪或是西湖旁的一个江南女子。

民族手工艺

Crafts of the Nation

凯旋

ANGEL CHEN 2025春夏系列

设计师融合民族工艺与现代设计,将少数民族非遗工艺运用现代时装设计,打造出一系列城市游牧风格作品。

陈鹏

杭州对我来说,是“工艺与诗意的结合地”,杭州的工艺不是“守旧”,而是“细腻地创新”——就像西湖的水,看似温柔,却能滋养出很多有质感的东西。我长期合作的面料研发机构,布料图书馆就坐落在这里。而现在作为中国美术学院时装设计学院的特聘副教授和系主任,我在杭州又多了一个新的身份——教师。也希望能够将我十年来的从业经历,融入到教学中,帮助更多在这里怀揣梦想的年轻人,找到属于他们的光。

至于杭州的时尚风格,我觉得是“诗意的都市感”——有一种“江南的柔,加都市的利落”。颜色上也偏爱低饱和度的“雅致色”——比如米色、浅灰、淡青,像西湖的雾、龙井的茶,不张扬,但很有质感。这种风格里,藏着杭州的城市性格:既有江南的人文诗意,又有现代都市的生活节奏,温柔却不拖沓,优雅却不刻意。

中国红

Chinese Red

人生定格

CHENPENG 2024秋冬系列

作品灵感来自设计师从小就耳濡目染的景德镇陶瓷文化,特别是诸多宋明清经典陶瓷胎型。系列中多次出现的立体花朵元素与红色,是设计师对生命力的歌颂。

陈序之

我是浙江人!这是我的故乡。浙江文化给人的感觉一直是浪漫温柔的。

青绿印象

Impressions of Celadon Green

无序之序

XU ZHI 2021秋冬系列

设计师采用标志性的编绳流苏工艺,探索都市个体在秩序与无序间的情感状态。灵感源自法国摄影师Paul Rousteau的抽象作品,以及画家Gerhard Richter的“摄影印象派”创作手法。系列通过多重材质的拼接与解构,呈现20世纪70年代波希米亚式的浪漫氛围。

方妍楠

我非常喜欢杭州,从小家人就很喜欢带我去玩,我一直觉得好神奇。杭州有那么美的大自然,又非常先进,自然与城市平和的特别好。

大学时候,妈妈送我的生日礼物是一个她画的画,那个画特别可爱一下子把我打动的哭了。画的是一张我3岁还没有完全站稳的样子,我穿着妈妈给我新织的黄色毛衣套装。但那幅画里是妈妈带着我去杭州所有著名的景点,有很多的她和很多的我,有些她抱着我在船上,还有她让我尝试自己站着她给我拍照,我好像穿越,一下子看到了那张照片画框外的妈妈, 她是那么的爱着我,那时候我落下了很多感动的泪水。

对我来说杭州是很温暖的,杭州一定是很多家人会带小孩观光的地方。我也很喜欢他们喝茶聚友的舒适方式。我觉得杭州的时尚风格还是很自然和谐,加一点点的诗意的。

繁花盛景

Blooming Splendor

AIR·TOPIA

SUSAN FANG 2023秋冬系列

时装中透明珠链与立体编织互相缠绕,手工立体花朵铺满全身,轻盈如雾,梦幻如花海。标志性的空气感美学,浪漫又充满未来感,创造出轻盈立体的作品。

高翔

我本科是中国美术学院服装设计系毕业的,在杭州生活度过了大学时光,我很喜欢杭州,除了天气。可能就像西湖的水吧。

高翔 Gao Xiang

记忆之旅 Journey of Memory

I HAVE FOUR LEGS BUT NO FEET

PENULTIMATE 2024秋冬系列

本系列以“椅子”为主题,设计师从街头巷尾被随意DIY和摆放的椅子中汲取灵感。这些椅子既是日常生活实用性的象征,又充满了即兴的艺术表达。通过提取折叠椅、藤编椅、塑料椅等廓形特征,运用解构主义手法重构服装线条。

郭一然天

杭州很舒服,确实也有一段故事在杭州。

先锋时代

The Age of Avant-Garde

Clap!

YIRANTIAN 2025春夏系列

本系列由舞者开启,在每一个律动节奏中传递着女性充满力量感的性感韵味。将舞蹈——诞生于人类起源的艺术表现方式,流转至服饰,突破语言壁垒。

胡男

杭州是一个与我缘分很深的城市,我曾在杭州的中国美院客座教授过三届针织工艺课以及指导过一年的毕业设计,我与杭州和杭州人有着非常深的情结和美好的回忆。我认为杭州的时尚给人一种巨大的商业力与设计活力并行的节奏,无限活力当中透露着一些娟秀之美。

新织造

New Knitting

美乐蒂

Nan Knits 2024春夏系列

本作品描绘了少女对未来生活的幻想与憧憬,以此为起点构建了虚构少女偶像“美乐蒂”这一角色。作品由里外两层构成,外层由上百个手工钩织像素宝石相互连接,将传统工艺与未来美学融合,里层采用针织蕾丝工艺,零废料织造数百个织片手工缝合,将传统针织工艺以华丽先锋视觉呈现。

李筱

休闲不懒,精致不绷。杭州风格的终极魅力在于精心打理过的松弛感。

诗意生活

Poetic Living

灯上华尔兹

XIAOLI 筱李25AW&26RS系列

设计灵感源自欧洲冬夜游乐园的霓虹舞会——彩灯、舞池、旋转木马,设计师将节日的璀璨凝练成可穿戴的诗篇。蕾丝提花勾勒旋转木马的轮廓,蕾丝层叠的装饰模拟旋转木马的结构,蝴蝶结元素让每一次转身都似灯光下展开的华尔兹裙摆,让穿着者成为行走在彩灯织幕中的舞者,将浪漫定格为衣袂间永不谢幕的圆舞曲。

裘淑婷

我是杭州人,杭州是我从小生活的地方,也是我最初梦想开始的地方。它有着很特别的气质——诗意、温婉,却又充满能量。我认为杭州的时尚风格是一种“多元的审美”,杭州在古代就是以织造闻名的城市,在现代也是潮流汇聚,服装行业非常发达。也许正因为这种融合,我的设计中也一直保留着一种东方的柔软与克制。很荣幸能以设计师的身份回到杭州参加展览,对我来说是一种回归,也是一种新的出发。

绽放之力

The Power of Blooming

以柔破界

SHUTING QIU 2026春夏系列

在这个常将柔软误作脆弱的世界里,裘淑婷以全新的方式诠释力量——让共情、色彩与手作的温度成为抵御喧嚣的能量。本系列是一场以柔克刚的宣言,也是对当代浪漫的一次重释。

孙小峰

很遗憾之前没有亲身到过这个城市,但在我的心里,杭州一直是一座兼具历史文化底蕴与现代创新活力的多元城市,尤其作为服装领域的从业者,这座城市所具备的美学和商业高度兼容着实让人惊叹,日新月异的杭州,它的时尚风格应该是“不被定义”。

梅兰芳

Mei Lanfang

巨匠

SEAN SUEN 2025春夏系列

本系列致敬京剧大师梅兰芳先生,引鉴其日常装束、外交服饰与舞台戏剧扮相,设计师希望与穿着者共同感受、思考、见证古典之美与当代之需间的无限可能。

魏东辉

杭州于我而言是“近家”的城市,它既有水乡特有的温婉浪漫,又兼具现代都市的利落质感。

浪漫东方

Romantic Orient

月下美人

JACQUES WEI 2024秋冬系列

本系列以昙花作为隐喻,旨在捕捉刹那间的美丽、一瞬间的永恒,于矛盾对立中,呈现繁复与轻盈、细腻与松散,挑衅美学与之绽放。既是刹那,亦是永恒,虽是短暂,却是绚烂。

杨子

杭州对我来说是一座“感性又理性”的城市。它的自然气质让人放慢节奏,但同时它又有互联网时代的敏锐与创新。这种“温柔的科技感”很符合ANNAKIKI的气质。我觉得杭州的时尚风格是一种“平衡的力量”——既追求质感与工艺,又保留内在的克制与诗意。在这样的城市呈现作品,也像是一种对未来生活方式的对话。

未来科技

Future Technology

她,正盛开

ANNAKIKI 2025春夏系列

本系列以“科技与自然共生”为主题,构想一个融合有机生命与未来科技的乌托邦世界。黑色3D廓形礼服以“花苞”为母题,采用科技涂层弹力面料,通过鱼骨结构支撑花瓣般的立体造型,使服装的形体从结构中生长,而非依附于身体。

尹经纬

刚回国的周末经常会跑到杭州灵隐寺、西湖待一两天,是一个能让人平静的地方。

历史烟云

The Mist of History

灼

OUDE WAAG 2024秋冬系列

着眼于当下的世界,设计师选择“烟花”这一充满矛盾的元素来作为品牌对当下的回应。这是一个关于庆典与战争反思交织的系列。

余兆一

杭州对于我来说是一个非常亲切的城市,曾经多次来过这里学习、工作以及旅游,所以充满了很多美好的回忆。杭州的时尚风格既有丝绸的温润质感,又有剪裁利落的当代轮廓,达成一种诗意而现代的平衡。

自然之美

The Beauty of Nature

Glimpse

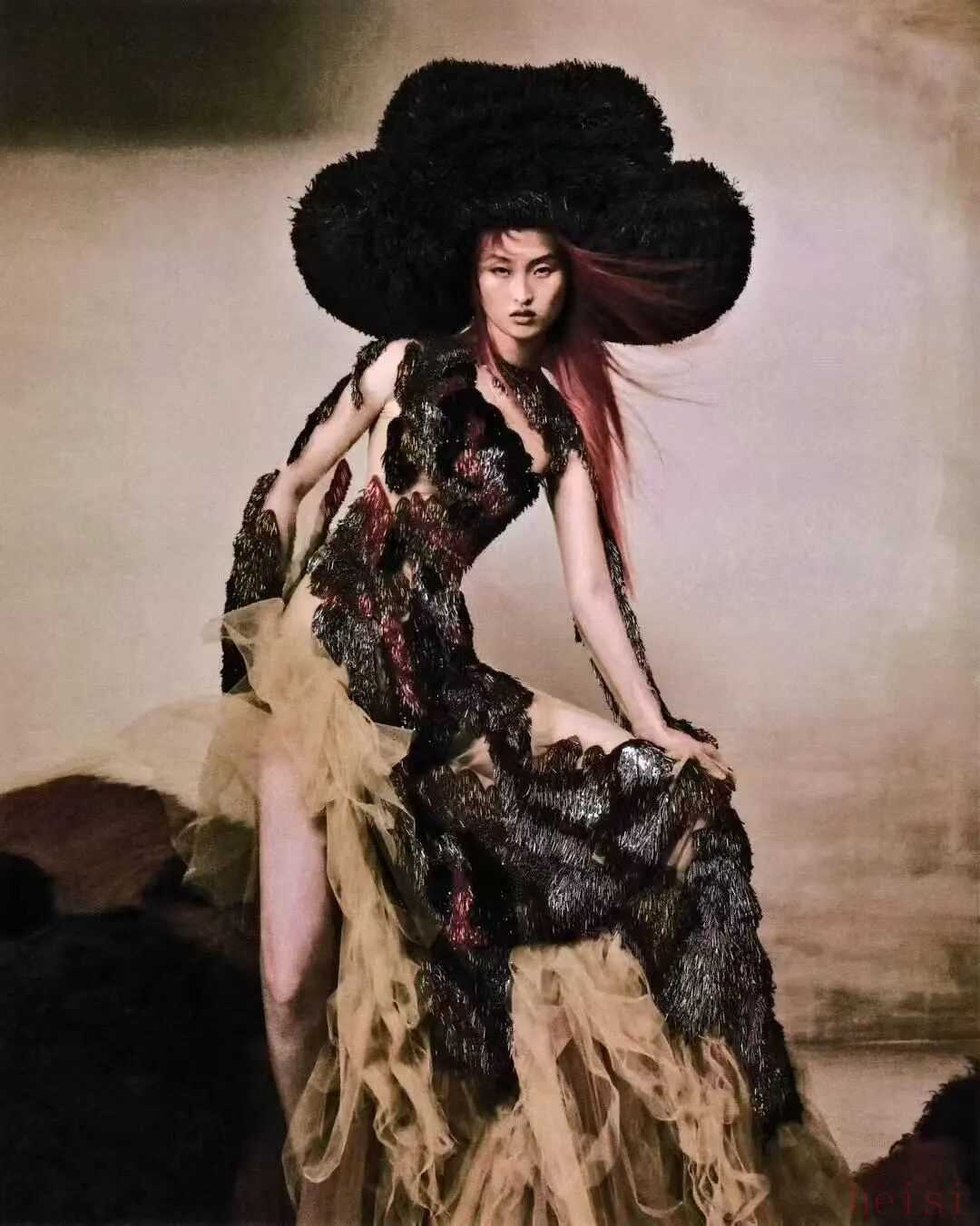

ZHAOYI YU 2025定制系列

本系列从世界万象中汲取灵感,捕捉那份脆弱而稍纵即逝的自然之美。设计师探索海洋、陆地与天空之间交织的脆弱性,表达脆弱之美的本质,细腻呈现人类与世界之间错综复杂的情感联系。

周睿

我们在杭州有不少长期合作的店铺,这里离上海很近,我也常在周末来郊外放松。可能是让服装在日常里更耐看、好穿,一种围绕生活的美学。

柔性力量

Soft Power

镜中世界

RUIbuilt 2023春夏系列

“不要温和地走进那个良夜”,Rui将现实主义的内核与亲密自由的设计语言构成互文,并希望以此作为能够撬动混沌状态的支点。人们在卡夫卡式的生活场景中,用动物化的伪装和科幻世界的异形幻想,制造一种荒诞而奇特的冲撞感。

总策划:徐宁

执行策展、编辑:杜涵茜

采访、撰文:蔡雨彤

设计:张晓晨

概念预告片动画、导演:郭蕊

展览空间摄影:郭鑫慧

编辑助理:张梓棣

合作垂询

bazaarart@trends.com.cn