我们来解读一下“阿迪王”这个现象,它确实是近年来一个非常有趣且值得探讨的案例。

"核心事件:"

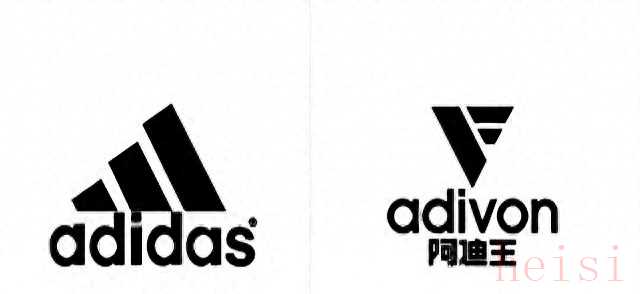

一个普通人(或多个模仿者)将阿迪达斯(Adidas)的“三条杠”Logo倒过来,意外地在社交媒体上(尤其是抖音、快手等平台)获得了巨大的流量和关注,被网友戏称为“阿迪王”。

"为什么能“火”?(现象解读)"

1. "反差萌与幽默感:" 原版的阿迪达斯Logo是直立的、标准的,具有强烈的品牌识别度。将其倒置后,视觉上产生了强烈的反差感,显得有些“魔性”、“怪异”,甚至带点“傻气”。这种不协调感本身就具有一种无厘头的幽默感,容易引发人们的笑点。

2. "模仿与社交属性:" 网络上很容易形成模仿热潮。“阿迪王”视频的流行,吸引了大量网友跟风模仿、拍摄和传播。这种行为带有强烈的社交属性,参与者在娱乐的同时,也在进行一种群体性的网络行为,形成了独特的网络迷因(Meme)。

3. "“丑萌”美学:" 在特定时期,“丑萌”成为一种审美潮流。倒置的阿迪Logo虽然不“美”,但其“奇怪”和“不正经”的特质恰好契合了这种审美,让人觉得“虽然丑,但有点

相关内容:

把阿迪达斯logo倒过来卖4亿的丁建辉,15年后公司执照被吊销,这事儿到底哪儿出了岔子?

2006年丁建辉在福建晋江开厂,注册“阿迪王”商标时,把阿迪达斯的三道杠logo旋转180度,变成自己的标志,广告语也学着喊“一切皆可改变”。

他当时心里的账算得很清楚:晋江街上到处是模仿耐克、安踏的小鞋厂,人家靠蹭大牌名气能把鞋卖到乡镇集市,他觉得自己也能走这条路。

那会儿下沉市场的老百姓买鞋,认的就是“眼熟”——三道杠看着像名牌,价格比真阿迪便宜一半,就有人买。

但他没料到,晋江的模仿者太多,你仿三道杠,别人就仿勾子,乡镇集市的货架上挤着十几种“名牌”,他的阿迪王没技术没渠道,第一年只卖了不到200万,差点关门。

2009年转机来了。

有网友在猫扑发帖吐槽“穿阿迪王比真阿迪有面子”,下面跟着一堆P图,把阿迪王P成“宇宙第一运动品牌”,连百科都被改成“起源于1973年的德国贵族品牌”。

丁建辉本来正发愁发工资,看到这些恶搞没删帖,反而偷偷乐了——他要的就是这个“误会”。

小镇上的年轻人没见过真阿迪达斯,刷到帖子真以为这是进口大牌,跑到店里问“是不是那个上新闻的牌子”,2010年销量一下子翻了三倍。

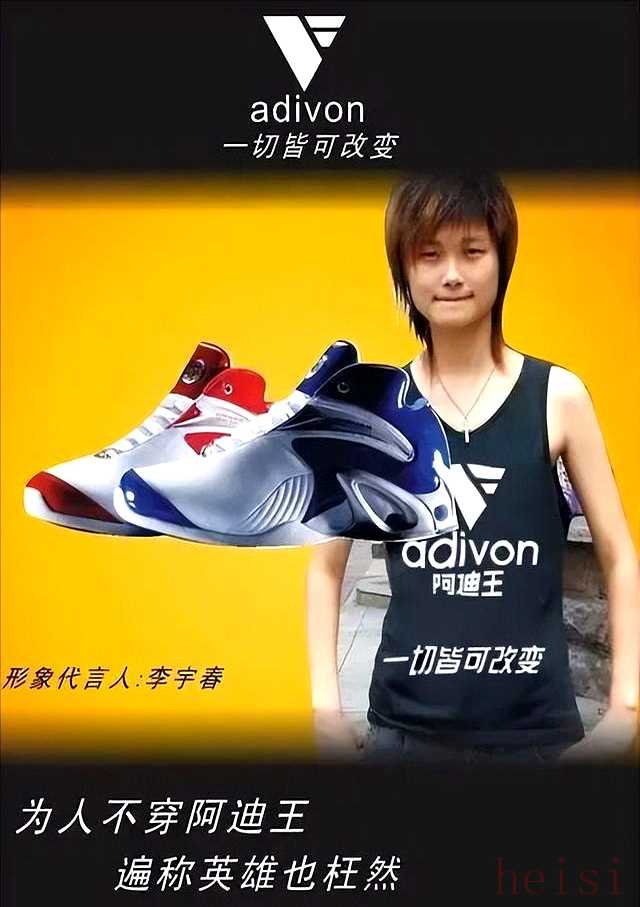

他赶紧趁热打铁,2010年砸钱上央视,广告里一个壮汉举着篮球喊“艾抗米扣碎月亮”,听着像外语其实是瞎编的,就是要让老百姓觉得“能上央视的肯定是真大牌”。

2011年他又赞助西甲联赛,球场边广告牌上“阿迪王”三个字一闪而过,国内经销商拿着照片跟乡镇老板说“看,这牌子都进欧洲了”。

2012年更厉害,跟NBA签了合作,店里挂着球星海报,一双运动鞋标价399元,比安踏贵50块,但消费者觉得“国际球星都穿,贵点也值”。

那年全国3000家店开起来,年收入冲到4亿,丁建辉开上了宝马,成了晋江的“模仿大王”。

他那会儿可能觉得:只要把“大牌”的样子装到底,就能一直赚下去。

但他忘了,2008年阿迪达斯就已经起诉他侵权了。

他当时没当回事,觉得“我店都开到县城了,老外管不着”,拖着不处理。

2013年法院判下来,商标和logo必须改,鞋上不能再有那个倒过来的三道杠。

改了之后,乡镇消费者一看:“这不就是个没听过的杂牌子吗?”之前399元买的鞋,现在199元都没人要,经销商怕压货,半年关了1000多家店。

丁建辉手里的现金链断了,工厂发不出工资,2015年不得不离开自己一手办起来的公司。

2021年,市场监管局上门检查,发现公司早就没人上班,执照直接吊销。

这事儿跟当年的“康帅傅”方便面有点像——都是靠模仿别人的包装和名字,让消费者认错买回家。

但康帅傅只敢卖2块钱一包,知道自己是“仿品”,见好就收;丁建辉却想把仿品包装成“高端品牌”,卖得比正经国货还贵,甚至敢跟NBA合作。

他以为靠广告和恶搞能把假的变成真的,却没明白:老百姓买你的鞋,不是认“阿迪王”这三个字,是认那个倒过来的三道杠。

一旦没了这个“蹭来的招牌”,你啥也不是。

靠蹭别人名气赚快钱,到底能不能长久?