“等我老了”这个说法很有趣,它暗示着一种对未来的期许,也可能伴随着对消费选择的更成熟、更理性的态度。对于男装品牌的选择,确实有些品牌听起来很高级,但在某些情况下,可能并不适合长期穿着,或者性价比不高,可以算作是某种程度上的“智商税”。

以下根据一些常见的消费观察和老年穿着的实用性考量,列举3个可能不太适合老年人购买的品牌,并解释原因:

1. "过于强调“潮流”和“快时尚”的品牌 (例如:某些以联名、限量、超短生命周期著称的品牌)"

"原因:"

"时效性太强:" 潮流品牌的核心是快速迭代,今天的爆款可能明天就过时。老年人通常追求舒适、经典和耐穿,追逐快速变化的潮流不仅成本高(需要不断购买),而且不符合实用需求。

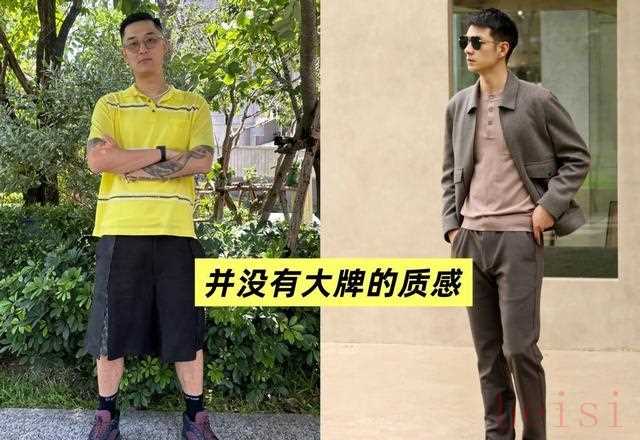

"版型可能不合适:" 为了追求时尚感,这些品牌的版型可能比较“秀气”或“有设计感”,不一定适合老年人可能出现的体型变化(如肩膀下沉、腹部突出、腿脚不便需要宽松舒适)。

"质量可能参差不齐:" 为了快速上新和保持低价位,部分快时尚品牌在材质和做工上可能有所妥协,长期穿着舒适度和耐穿性可能不足。

"“听着高级”:" 这些品牌通过营销、

相关内容:

“梦特娇又出联名款了?

”

群里老周甩来一张海报,玫瑰logo配荧光绿,52岁的他问我能不能冲。

我回了句:天猫复购率12%,比你血压还低,冲啥?

一句话,老钱们别再为童年滤镜交养老金。

梦特娇的“新经典”我摸过,面料挺括得像硬纸板,胸口那朵玫瑰绣得比十年前还粗。

柜姐嘴上说“年轻设计师”,标签一看,还是90年代版型,腰直接提到胃。

麦肯锡给的数据更损:转型失败概率67%,等于买两件丢一件。

海澜之家更离谱。

3月上海消保委抽它家的衬衫,色牢度掉得跟粉笔似的,白包包一蹭一个印。

代工厂三年飙到1200家,研发费连0.5%都舍不得掏,钱全花在“男人一年逛两次”的广告洗脑。

结果?

供应商投诉量一年涨45%,评论区清一色“穿一次变抹布”。

南极人干脆摆烂。

以前只卖保暖内衣,现在连电动牙刷都贴牌,差评率18.7%,买彩票都没这么高中奖率。

市场监管总局点名那天,我刚好在直播间,弹幕刷的全是“买南极人,送后悔药”。

想不踩坑,其实就三招。

第一,看支数。

衬衫直接搜“120支高支棉”,低于这个数别点进去,省得浪费时间。

今年流行的Seawool混纺也不错,旧塑料瓶+羊毛,摸上去像撸猫,保暖不闷,价格才贵一杯星巴克。

第二,别迷信“国民品牌”,试试小厂。

国内“单农”版型干净,肩线收得巧,160斤穿成140。

日本United Arrows更贼,给亚洲人短脖宽肩留足空间,不用改袖子。

预算够直接上意大利Lardini,西装三千出头,面料和Zegna一个供应商,省下的钱还能带老婆吃顿好的。

第三,把“逛”改成“量”。

45到55岁男人网购退货率28%,不是肚子大,是尺码玄学。

现在线上预约量体,师傅上门20分钟,数据直接存云端,下次微信小程序一点,衬衫送到家,比去商场排队停车还快。

成本也就300到500,比海澜之家“智商税”款便宜一半。

老周听完沉默半天,说:

“那我这身材,玫瑰logo还能救吗?

”

我甩他一张单农lookbook,告诉他:

“把玫瑰留给前女友,把支数留给自己。

”

衣柜里每扔一件错买的,钱包就鼓一次。

中年男人的体面,从停止给童年滤镜续费开始。