当一个出版品牌决定去摆摊儿,这通常是一个积极的营销策略,旨在直接接触读者、提升品牌知名度、促进销售,并建立更紧密的社群联系。以下是一些关键的考虑因素和步骤:

"一、 明确目标 (Define Objectives)"

"主要目标是什么?"

"促销特定书籍?" 新书发布、畅销书打折、清库存等。

"提升品牌形象?" 展示品牌调性,吸引潜在读者。

"接触目标读者?" 直接与特定读者群体(如学生、文学爱好者、特定社群成员)互动。

"建立社群联系?" 与现有读者互动,听取反馈,建立情感连接。

"收集潜在客户信息?" 获取邮箱、社交媒体账号等,用于后续营销。

"期望达成的具体指标?" 例如,期望销售多少本书,获得多少个关注,收集多少个有效联系方式等。

"二、 选择合适的地点 (Choose the Right Location)"

"目标读者在哪里?"

大学校园、图书馆、书店、书店街。

文化活动中心、艺术区、创意园区。

市场广场、购物中心(靠近生活方式或文化区域)。

书展、市集、节日活动等。

"人流量:" 选择人流量适中且目标人群匹配的地方。

相关内容:

从2023年“千里走单骑”到河北涿州参加中图网的春季书市开始,短短两年的时间里,译林出版社方尖碑已经参加过将近二十场各种类型的图书市集:创意园区、文化空间、大学校园、图书仓库……每一次出摊儿都带给我们太多惊喜和感动。我们将参加市集和图书品牌的建设相结合,让摊位成为品牌最鲜活的广告位和最有温度的名片。同时,我们也在思考和行动之间,努力挖掘市集这一形式更深层次的价值。

如今的方尖碑可以说是一个热爱摆摊儿的出版品牌,我们会高度关注各类市集信息并积极参与。但在“主动选择”之前,我们与市集这种活动形式的缘分却始于一次意外的“被动参与”。

在2023年的时候,参加图书市集对出版机构来说已经不是一件新鲜事,但我们却一直因为客观原因无缘于此。方尖碑是个只有两位编辑的小团队,这种看起来要投入很多时间与精力的活动形式,对我们来说实在是有些奢侈。但在那年初春,为了给朋友“救场”,也为了亲身体验这种日趋流行的活动,我们还是选择走出来,从此踏上了一发不可收拾的摆摊之路。

第一次参加市集,又是在一座从来没去过的城市,在出发前的最后一天把刚刚赶出来的物料塞进背包里的时候,我对将要面对什么、书能卖得怎么样几乎没有任何概念。从南京赶到中图网举办市集的涿州库房并不是一件很容易的事情。经过大半日的极限奔波后,在依然凛冽的晚风中一个人布展,方尖碑第一次拥有了自己的摊位。

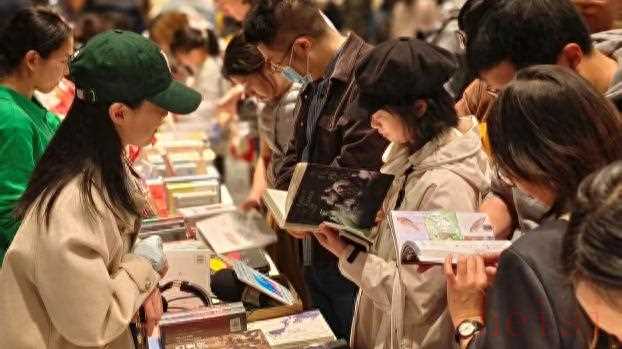

开市的第一天早上,熙熙攘攘的人很快就打消了全部疑虑,常常是一边嘴上在给几位读者介绍书,一边手上在给另外的读者结账、打包。两天下来,带的书几乎卖完,更重要的是,一个年轻的出版品牌能在这样的环境中直面读者,发声也聆听。当交流有了温度,我们也开始看到市集中蕴藏的无限可能。

第一次参加市集的经历和收获让我们意识到,对于一个出版品牌来说,除了销售转化,市集在提高品牌影响力和知名度方面的意义同样不容小觑。从编辑的视角出发,图书市集通常可以凝聚相当规模的垂类读者群体,而触达这类人群正是出版品牌的核心诉求之一。二者达成的高度契合,可以让图书市集成为出版品牌展示自己的绝佳窗口。

因此,在中图网的春季书市“首战”告捷后,我们开始密集地参加各类市集,无论是朗园、做书等已运作成熟的市集,还是各地一些新兴的市集。两年多下来,方尖碑的市集足迹遍布北京、杭州、南京、济南、苏州、桂林等地。随着经验的积累,我们愈加重视物料的设计和摊位的展陈,突出品牌本身的辨识度,让越来越多读者有可能在线下见到我们。

在我看来,图书市集远不只是一个销售的场域,“展”的属性至关重要。我们希望可以在卖书的同时也输出内容。在2024年杭州大屋顶的“做书”市集上,我们以迷你快闪展的形式,将之前在南京朴阅书店首展的“神话与奇迹之地——《巴比伦城》主题书展”搬到了市集现场。好的视觉传达胜过千言万语,在更具开放性和活力的图书市集上,这样的视觉传达也往往会有更广的受众群体和表达空间。

自品牌成立以来,与读者共创的“出版UGC”模式为方尖碑的发展提供了无穷的力量。在这个过程中,图书市集也为大家的双向奔赴提供了最好的舞台。从第一次开始,几乎每次市集,各地“分碑”的读者都会自发赶来帮忙,极大地缓解了我们人手不足的困境,让我们有底气一次次走出去。

每次在市集上,看到方尖碑社群里的读者们,以同样的热情和对图书内容的熟稔,如数家珍般地向其他读者推荐,都觉得无比感动:“你是这本书的编辑吗?”“不,我也是读者,这本书我看过……”相信这样的对话胜过任何广告语,这种来自读者发自内心的认同,也是方尖碑在品牌建设过程中最大的骄傲。

一些定期、在固定地点举办的图书市集,也已经成为我们与新老读者一年一度的约会。今年三月,在朗园vintage的春季图书市集上,不止一位读者找过来,聊起去年在我们的摊位上买过哪些书,聊起他们感兴趣的书的出版进度,聊起我们未来的出版计划……甚至还有读者记得我们上一年摊位的位置。“这几本是今年新出的吧,我还没买,特意等着到市集来买。”书在市集上被带走,留下的是人与人之间因书产生的美好联结。在行业充满不确定性的当下,市集上热情的读者无疑能给人以巨大的信心和希望。

从最基础的卖书到品牌宣传,再到与读者面对面的交流,我们一直在探索图书市集的更多意义。随着参与次数越来越多,我们也开始发现市集之外的更多可能。在今年年初,我们推出了两个原创选题策划方案:实现品牌发展良性裂变的“方尖碑·X计划”和旨在发掘新人作者的“方尖碑计划”。更新的选题策划思路需要更灵活多元的组稿方式,几次机缘巧合下来,我们发现除了登门拜访作者、参加版权书展外,在市集摊位上一样可以谈选题。

与参加市集这件事本身一样,在市集上谈选题也是偶然行为。今年四月,在济南阡陌书店策划的“缪斯图书市集”上,与隔壁摊位小伙伴的闲聊,无意间开启了“方尖碑·山海”系列,目前首批两个选题已经立项,让我们起步于世界史的选题方向,在通过“方尖碑·在故宫”拓展到考古文博领域之后,又进一步触及中国史。一个月后,在苏州古物轩书店组织的春韵书集期间,听策展人讲解关于打字机的展览后,我们开始共同探讨,从物质文化史视角“以展成书”的可能……图书市集上从不缺少有意思的人和有意思的事,这些其实都可以成为一本本有意思的书。

在九月的一个周末,我去了地坛书市,随处可见的书摊,坐在路边、树荫下看书、聊天的人,还是第一次在图书市集中看到了烟火气。这次身份从摊主变成了观众,闲逛间偶然瞥见,一对夫妻拎着一袋书,最上面放着自己责编的《1914》,好奇他们是在哪个摊位买的就问了下,顺口说了句“我是这本书的编辑”,他们面露惊喜地竖起了大拇指。比起数据、流量、技术、资本,我依然愿意相信,真实的人是这个行业最大的底气和最真实的可能性。能遇见这样的人,也许正是图书市集的魅力所在。