您提到的“始祖鸟北面巴塔”可能是指始祖鸟(Arc'teryx)或北面(The North Face)的某些特定产品线或型号,比如“Bata”可能是一个特定的产品名称或代号。然而,由于品牌和产品的多样性,很难给出具体的比较和推荐。不过,我可以为您介绍一些全球知名的户外品牌,这些品牌在产品质量、设计和功能方面都有出色的表现,值得考虑购买。

1. 始祖鸟(Arc'teryx):始祖鸟是全球顶级的户外品牌之一,以其高品质、高性能的产品而闻名。他们的产品涵盖了服装、背包、帐篷、鞋子等多个领域,适合各种户外活动。

2. 北面(The North Face):北面是另一个全球知名的户外品牌,以其耐用、时尚的产品而受到消费者的喜爱。他们的产品线包括服装、背包、帐篷、鞋子等,适合徒步、登山、露营等多种户外活动。

3. 奥林匹克(The North Face):奥林匹克也是一个备受推崇的户外品牌,以其创新设计和出色的性能而闻名。他们的产品涵盖了服装、背包、帐篷、鞋子等多个领域,适合各种户外活动。

4. 凯乐石(Salewa):凯乐石是来自德国的户外品牌,以其高品质、高性能的产品而受到消费者的喜爱。他们的产品线包括服装、背包、帐篷、鞋子等,适合登山、徒步、滑雪等多种户外活动。

这些品牌都有自己独特的特点和优势

相关内容:

动辄五六千的始祖鸟刚上架就被秒空,可大多数人一年也就户外出游几次,这种“面子溢价”真的值得一直冲动买单吗?

喜欢户外、徒步、露营的人,最近常感到两难:一边是社交媒体上的“冲锋衣鄙视链”越卷越高,经典大牌常年缺货加价;另一边,钱包呼啸作响,理性消费的信号灯闪个不停。

好消息是,除了被追着炒的那几件顶流,市面上还有不少低调却硬核的专业品牌,用更友好的价格给同级别甚至更激进的科技面料与工艺,撑得住户外,也适合日常出街。

市场为什么会“疯”?

归根结底是供需失衡和社交价值叠加。

强势IP、高辨识度logo、自带的“户外鄙视链”滤镜,让部分品牌成功跨过圈层,成为城市通勤的身份象征。

当供给跟不上声量,代购、联名、限量一起加价,原本为冰川、山壁设计的衣服,就这样被推上了涨价旋转木马。

理性消费者真正关心的,却往往是三件事:第一,面料技术围不围得住风雪;第二,版型设计穿不穿得久;第三,价格能不能回到理智区。

围绕这三点,五个名字值得收藏:MARMOT、Mountain Hardwear、Haglöfs、Outdoor Research、Rab。

先从MARMOT说起。

这个1974年诞生于科罗拉多的品牌,第一件羽绒服直接卖给好莱坞,后来和Gore-Tex联名做出来的硬壳在极地考察队里口碑不俗。

圈内玩笑说,MARMOT是“有点古早却一直能打”的存在。

一件三合一冲锋衣常见价格两千出头,防风、防水、保暖三重优势外,细节却并不缩水,包括全压胶、可拆卸雪裙以及能单穿的抓绒内胆。

对经常在城市和郊外切换场景的用户来说,一件就够顶半个衣柜。

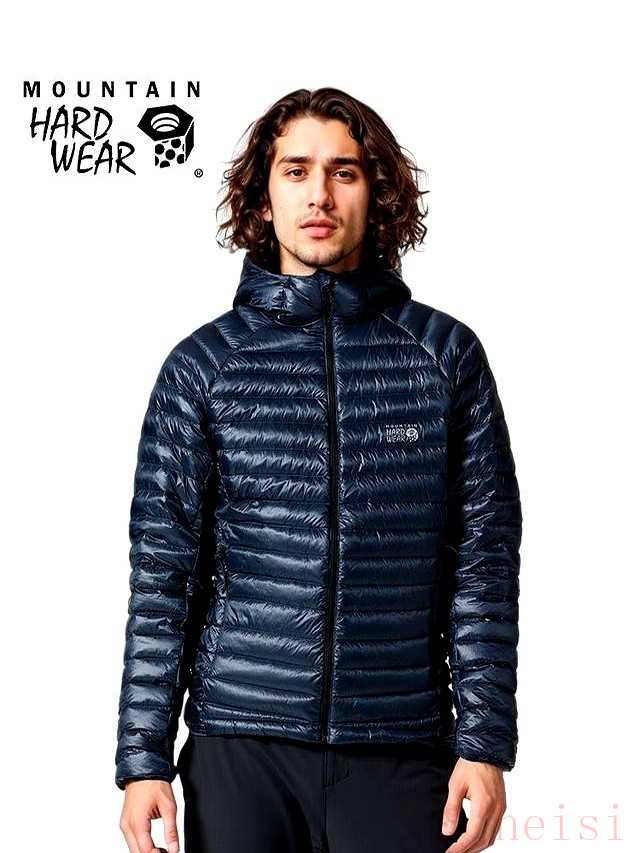

接下来是Mountain Hardwear。

美国攀岩运动员的后台老板,母公司是人尽皆知的哥伦比亚,却把重点放在更纯粹的高山定位。

大家熟悉的Ghost Whisperer系列羽绒服,一件约200克,却能提供800蓬松度的保暖效果,里外都是再生面料,环保同时减重。

依托大厂渠道,在国内电商促销季能直接砍到骨折价,性价比扎实。

北欧玩家Haglöfs属于低调中的战斗机。

瑞典血统带来的极简外观搭上苛刻的品控,经典L.I.M 系列几乎是“轻量化”三个字的代名词。

一件GTX Active硬壳重量低至200多克,打包体积极小,徒步和骑行党最爱。

加上北欧配色天生好看,即使通勤穿也毫无违和。

正常售价在三千多,比同等级GTX Pro动辄近万元的型号友好多了。

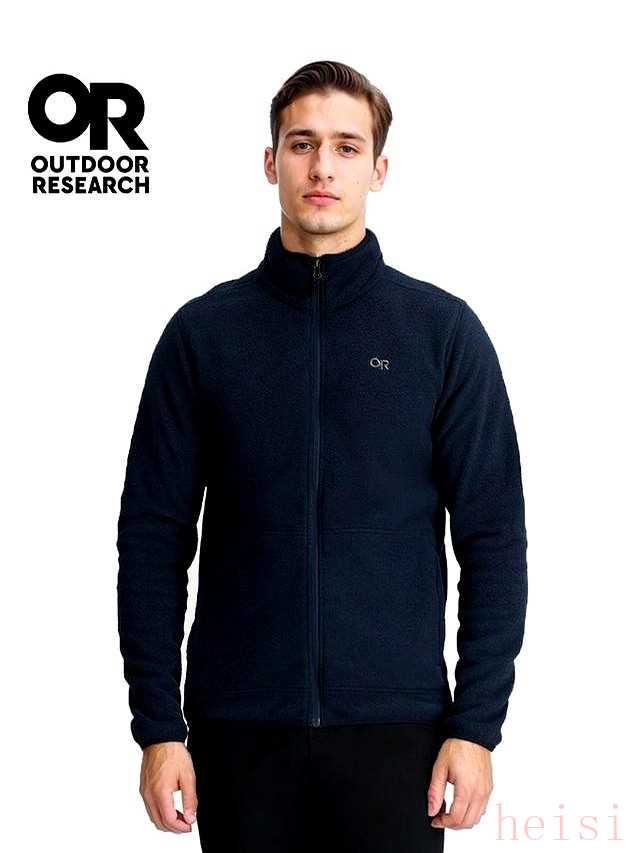

Outdoor Research则像是“技术极客”。

创始人本身是阿拉斯加攀登者,品牌针对不同环境给出对应方案:狂风大雨首推Helium 系列,采用自家Pertex Diamond Fuse面料;需要长时间背包穿越时,还有轻到能塞进手掌的Helium Rain。

前几年OR开通了国内旗舰店,折扣季时用一半价格买到顶级防护,比起花里胡哨的Logo款更接地气。

最后重点提及Rab。

英国诞生,天生和湿冷天气较劲。

Rab Carrington当年在喜马拉雅大本营自己缝羽绒服,后来成就了Microlight Alpine等经典。

800到900蓬松度的欧洲鹅绒装进Pertex Quantum面料,尺寸收纳到矿泉水瓶大小,重量却压制在400克以内。

业内常把它和始祖鸟CERIUM系列对比,但Rab普遍能便宜三四成。

若需要应对高海拔,Rab的Xenon冲锋衣直接把Pertex Shield Pro拉到极致,防水透气数值足以竞争旗舰级Gore-Tex Pro,却把预算砍出明显缺口。

总结完产品,再拆解一下“性价比”怎么来的。

首先是研发投入的取舍。

顶流大牌在新材料开发上走高投入、高溢价路线,营销费用分摊到每件衣服,自然抬高价格。

而MARMOT等偏向开放合作,直接采用成熟面料体系,省掉了重复研发。

其次是市场定位。

聚焦核心玩家的品牌,往往把定价压在中高位,不追求街头潮流的边际收益。

最后是产能。

跨界爆红的品牌容易遭遇“一件难求”,配货紧张就有了倒卖空间;低调品牌供需更平衡,很少出现货架空空的情况。

当然,省钱并不意味着随便买。一件真正可靠的户外装备,需要关注三个指标:

1. 面料技术

防水透气看涂层等级,轻量化看克重,保暖看填充物。

对标顶流,MARMOT与Haglöfs多采用Gore-Tex、GTX Pro或GTX Active;OR和Rab爱用Pertex家族,Mountain Hardwear则在外层做了自家Dry.Q科技。

2. 做工细节

是否全缝线压胶、拉链是否使用YKK、帽兜可调节范围、口袋布局是否符合人体工学。

这些看似琐碎的小点,在风雪里决定的是体温和安全。

3. 场景匹配

城市通勤只需防风防泼水,加一点造型就行。

越野跑与单日徒步更需要延展性和轻量化。

冬季长线穿越则离不开高蓬松度羽绒和高等级硬壳。

按需选购才能让预算落地生花。

除了理性对比价格,行业趋势也值得留意。

今年几家品牌在持续加码环保材料。

Haglöfs已经把再生面料占比提到九成以上,OR和Rab也在减少氟化物使用。

长期看,环保理念会成为下一条“鄙视链”,提前选择这些品牌,相当于提前锁定了溢价空间。

讨论到这里,有人会问:大牌真的不香了吗?

答案并非简单的否定。

始祖鸟们依旧是技术天花板,动作舒适度、细节打磨都无可挑剔。

问题在于,并非每个人都需要征战阿拉斯加级别的配置。

更何况,仅靠Logo带来的社交红利,往往随着风向说变就变。

把更多预算放在旅行体验、体能训练或者户外课程上,获得的提升可能远超多花的那几千块。

如果预算在1500到3000元,想买一件“三季全能”的冲锋衣,山浩的Stretch Ozonic值得试。

外层是自家Dry.Q Active,平时通勤不闷,周末轻装徒步也能扛阵雨。

如果常去北方深冬露营,Rab的Neutrino Pro羽绒服和Haglöfs Roc Down连帽款都是火炉属性。

若偏好轻装速攀,OR的Helium Ascent和Haglöfs L.I.M PRO都可让背包再轻两三百克。

如何挑尺码?

海外品牌普遍偏欧美版型,身高一七五左右的人选M号就差不多。

擅长叠穿的人可以直接拿大一号,留出中层空间。

色彩挑选也有技巧:MARMOT和Mountain Hardwear的兄弟品牌相近,配色偏美式户外元素;Haglöfs与OR低饱和色面积大,新手不容易失手;Rab的深色系羽绒服适合城市环境,想显眼可选亮橙或电光蓝。

维护同样关键。

潜水风干衣架、无氟洗涤剂、偶尔的专业店铺维护,可以让硬壳寿命轻松翻倍。

网上流行用普通洗衣粉洗冲锋衣的做法极易堵塞微孔,最后只能怪衣服不透气白白报废。

至此,不难得出结论:追逐品牌可以是兴趣,也容易成为负担。

回到装备本身,看技术、看场景、看口碑,再对比预算,很多隐形冠军就会冒出来。

今天提到的五个名字,都已在各自细分领域深耕数十年:MARMOT的多合一思路,Mountain Hardwear的重量控制,Haglöfs的北欧优雅,Outdoor Research的工艺偏执,Rab的极限气候基因。

它们不靠饥饿营销,也不擅长在潮流社群制造话题,却把精力用在了面料和设计上。

认真体验一次好的户外装备,细节带来的安全感会留下深刻记忆。

轻松应对突降暴雨、夜间保暖无压力、数年使用仍不掉链子,这些实用价值,远比抢一件溢价五成的热门款更能让人安心。

如果早就受够了“有钱也买不到”的无奈,不妨把眼光放宽,给这五个品牌一个机会。

对功能党来说,它们已经在高海拔和极地考验过,无惧长途穿越,更不会让钱包流血过度。

经历了真正的风雪,再回看那些跟风的炒作,会发现理智消费比盲目攀比更能让热爱走得长远。