相关内容:

当我们谈论美国科技优势时,更该关注把方法带回来的人。

当施一公院士说美国科技强大是因为中国人才宁愿在那平庸也不回国高光时,很多人都在遗憾人才流失;但当我看到李柘远从耶鲁哈佛归来,把高效学习方法写成书教给中国孩子时,突然意识到:比起留在美国的人才,把方法带回来的人才,或许才是中国未来最需要的隐形竞争力。

从拒绝清华保送到回国教学习方法:他选了一条反常识的路

2010年的福建师大附中,走廊里的议论声快把屋顶掀了——年级第一的李柘远,居然拒绝了清华的保送名额,说要去考耶鲁。有人说他不自量力,有人说他崇洋媚外,但这个18岁的男孩没解释,闷头做了件疯狂的事:10天背完4000个GRE单词。

他用的不是abandon-放弃的死记硬背,而是自己总结的6步鸡血背单词法:看到fastidious(挑剔的),立刻联想“我妈做饭很picky(挑剔),对食材要求很stringent(严格)”,背一个词的同时复习一串近义词;遇到ambivalent(矛盾的),就想我昨天买奶茶,纠结选珍珠还是芋圆,那种矛盾的心情就是ambivalent。结果,他成了耶鲁300年来在福建录取的第一个本科生。

但更让人意外的是,这个耶鲁哈佛双料学霸毕业后,没留在高盛做投行,没留在哈佛做科研,反而回国创建了LEO品牌,专门教中国孩子怎么高效学习。他说:“国外的条件再好,也不如把方法带回来,帮更多孩子实现梦想。”

李柘远的学习方法论:不是捷径,是让努力有用

很多人问李柘远:“你这么厉害,是不是天赋异禀?”他摇头:“我只是比别人更会找巧劲。”

比如背单词,他不用词根词缀(对中国孩子来说太抽象),而是用生活场景联想:记persevere(坚持),就像我每天早上坚持跑步,不管下雨还是下persevere;记meticulous(细致),就像我奶奶织毛衣,每一针都很meticulous,没有一点差错。这种方法让他的表妹用了半年,就补回了之前落下的知识,考上了211大学;让邻居家的孩子用了3个月,数学成绩从70分涨到了110分。

再比如记笔记,他不用抄板书(抄完就忘),而是用康奈尔5R笔记法:先在笔记本左边写关键词,右边写详细内容,底部写总结;课后把左边遮住,用关键词回忆内容,再把疑问写在旁边,最后定期复习。这种方法让他在耶鲁上课,能把厚书变薄,效率提高3倍。

李柘远说:“学习不是拼时间,而是拼方法。很多孩子熬夜写作业,上课听不懂,不是因为不努力,而是没找对怎么努力的方法。”

《学习高手》的底层逻辑:给中国孩子的努力打地基

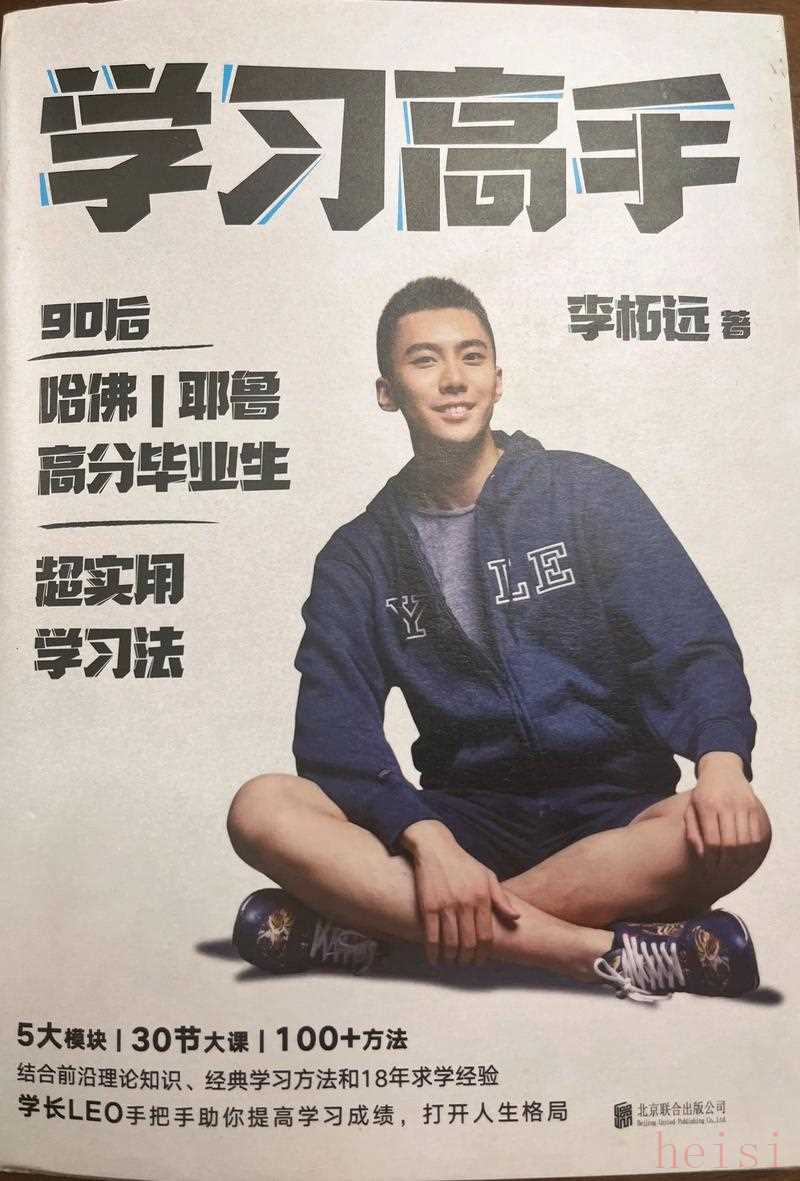

2023年,李柘远把这些方法写成了《学习高手》,这本书被央视康辉推荐,被称为保姆级学习指南。

书里没有鸡汤,只有干货:从怎么精准找学习漏洞(用错题分类法:把错题分成概念不清、计算错误、审题失误),到怎么快速记忆(用多感官刺激法:读单词的时候念出来,写的时候画出来,想的时候联系场景),再到怎么调整心态(用“SMART目标法:把考100分变成每天背10个单词,做5道数学题),100多种方法都是能立刻用的。

康辉推荐这本书时说:“寻找正确的学习方法,是伴随人一生的课题。”我深以为然——美国的科技优势靠的是吸引人才,而中国的未来靠的是培养人才”。像李柘远这样的学习方法传播者,其实是在给中国的人才培养打地基:当一个孩子用6步背单词法快速记住了4000个GRE单词,他就能更早地阅读英文文献,更早地接触前沿科技;当一个孩子用康奈尔笔记法高效记笔记,他就能节省更多时间去思考、去创新。这些小方法,其实是在为大人才铺路。

最后,我们该关注留在美国的人,还是把方法带回来的人?

施一公院士说美国科技会引领世界几十年,因为他们吸引了最多的人才。但我觉得,中国的未来,靠的是培养最多的会学习的人才。

比如,当李柘远把高效学习方法教给100个孩子,这100个孩子可能会成为未来的科学家、工程师、企业家;当这100个孩子再把方法教给1000个孩子,就能形成人才培养的良性循环。这种循环,比留在美国的100个人才更有力量——因为它能复制更多人才。

最后想问问你:你觉得,比起留在美国的人才,把方法带回来的人才对中国的发展哪个更重要吗?为什么?

欢迎在评论区聊聊你的看法。