这句话“Hedi Slimane是块砖,哪里空缺哪里搬”是一句在中国互联网上流传的流行语,用来形容Hedi Slimane在奢侈品行业中频繁更换工作的现象。

这句话的意思是,Hedi Slimane就像一块砖头一样,哪里有空缺或者需要他,他就会去哪里。这句话背后的含义是,Hedi Slimane是一位非常有才华和能力的时尚设计师,但是他在不同的公司和品牌之间跳槽非常频繁,这使得他在每个岗位上都能够发挥自己的才能,但也让人们对他的忠诚度和稳定性产生了一些疑问。

这句话的流行也反映了人们对Hedi Slimane的才华和能力的认可,同时也反映了中国互联网上对于名人、明星和企业家等公众人物的八卦和讨论。

需要注意的是,这句话只是一种形容和比喻,并不代表事实的全部。Hedi Slimane的职业生涯和决策都有其自身的逻辑和原因,我们不能仅仅通过一句话就对他进行全面的评价。

相关内容:

虽然四大时装周结束已经一个月有余,但由此引发的讨论和话题依然没有休止的迹象,从刚官宣的Olivier Rousteing将离任效力14年的Balmain,Hedi Slimane将要入主Armani的传言,到Jean Paul Gaultier亲自下场为Duran Lantink“证明”,以及Marina Yee的突然离世,诸多行业动态的碎片聚集在一起,拼凑出了当下时尚圈的一连串“症候群”,背后所折射的深层问题,远非表象上的“新老交替”那么简单。

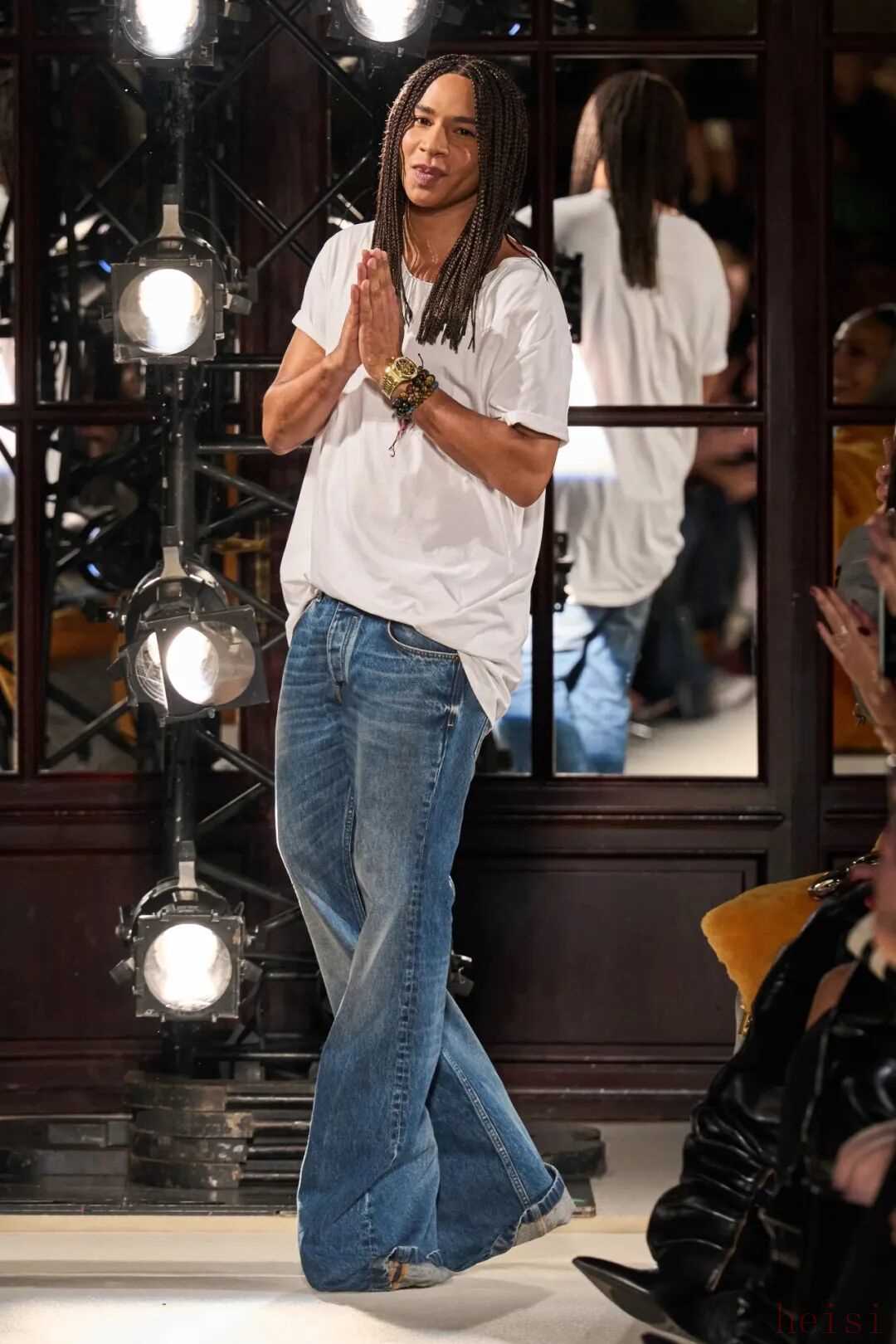

光阴十四载,Olivier Rousteing卸任Balmain创意总监。

光阴十四载,Olivier Rousteing卸任Balmain创意总监。

Balmain刚刚正式宣布,Olivier Rousteing在担任品牌创意总监14年后正式离任。这位21世纪以来任期最长的创意总监,也到了和品牌说再见的时刻。

在官方声明中,Rousteing坦露了诚恳而谦和的心声:“由衷感谢我在Balmain的杰出团队,他们就像我的家人一样,这里是我过去14年来的家。”而实际上,Balmain也更应该感谢Rousteing过去14年来为品牌做出的突出贡献。从一位临危受命的设计副手到执掌品牌的创意总监,彼时年仅26岁的Rousteing几乎是在一瞬间完成了角色转换,以超乎年龄的成熟和果敢,为Balmain走出了扎实稳健的创意步调。

据不完全统计,从Rousteing上任的第一个完整年2012年算起,到去年(2024年)为止,他在12年间将Balmain的营收翻了近十倍。在此期间,Rousteing让“Balmain Army”强势自我的形象深入人心,顺应了女性意识的崛起与社交媒体兴起的大势所趋,招揽到以Kim Kardashian和Rihanna为首的品牌朋友圈,让Balmain在流行文化领域树立起空前影响力,与快时尚品牌的联名合作引发现象级抢购狂潮。同时他也尝试着为品牌开辟出高级定制和高级珠宝系列,努力实现了流量和商业的两手抓。

近年来,在Balmain越发游刃有余的Rousteing逐渐开始强调个人叙事,通过纪录片、系列创作和专题采访,向大家分享自己不为人知的真实一面,他被收养的经历、意外的烧伤事故,都让我们看到他在时装世界外的脆弱和坎坷,也在无形中为Balmain注入了人文性。

虽然Rousteing一贯给人留下张扬不羁的印象,但他对于品牌创始人Pierre Balmain的设计遗产充满敬意。在近期于北京举办的Balmain 80周年回顾展上,当Rousteing的作品被置于品牌历史发展的时间轴上,我们会惊讶地发现,其中一直存在着某种传承性,只是Rousteing以更加现代化的方式进行表达,反而没有让人立刻认识到其中与档案的关联。

2026春夏巴黎时装周期间,Rousteing将Balmain的秀场带回了他首秀的同一场地,并向外界坚定地表达了将持续挑战自我的态度和决心。而如今,Rousteing和Balmain的告别,也意味着又一次新的开始,我们祝愿无论是设计师,还是时装屋,都能继续昂扬向前。

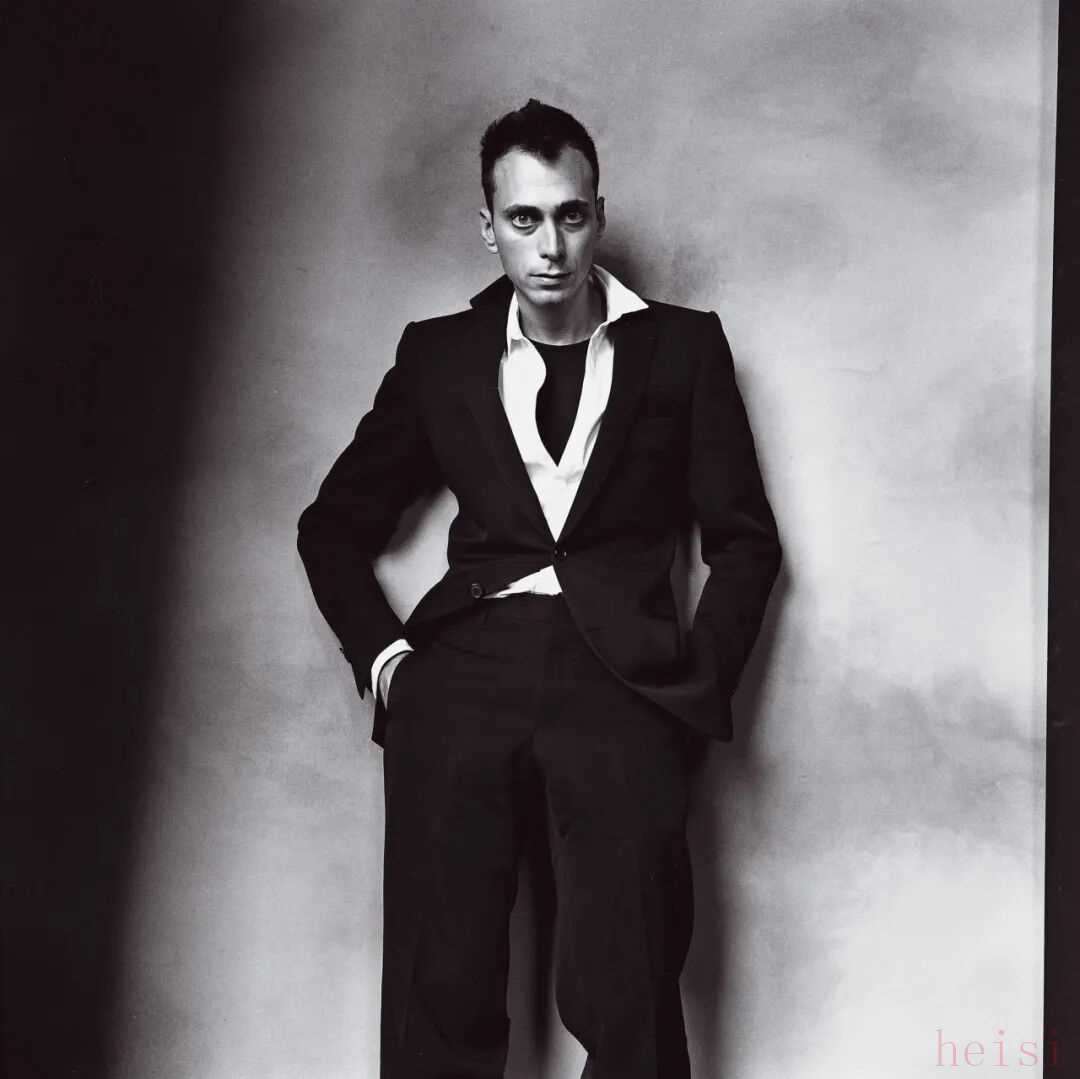

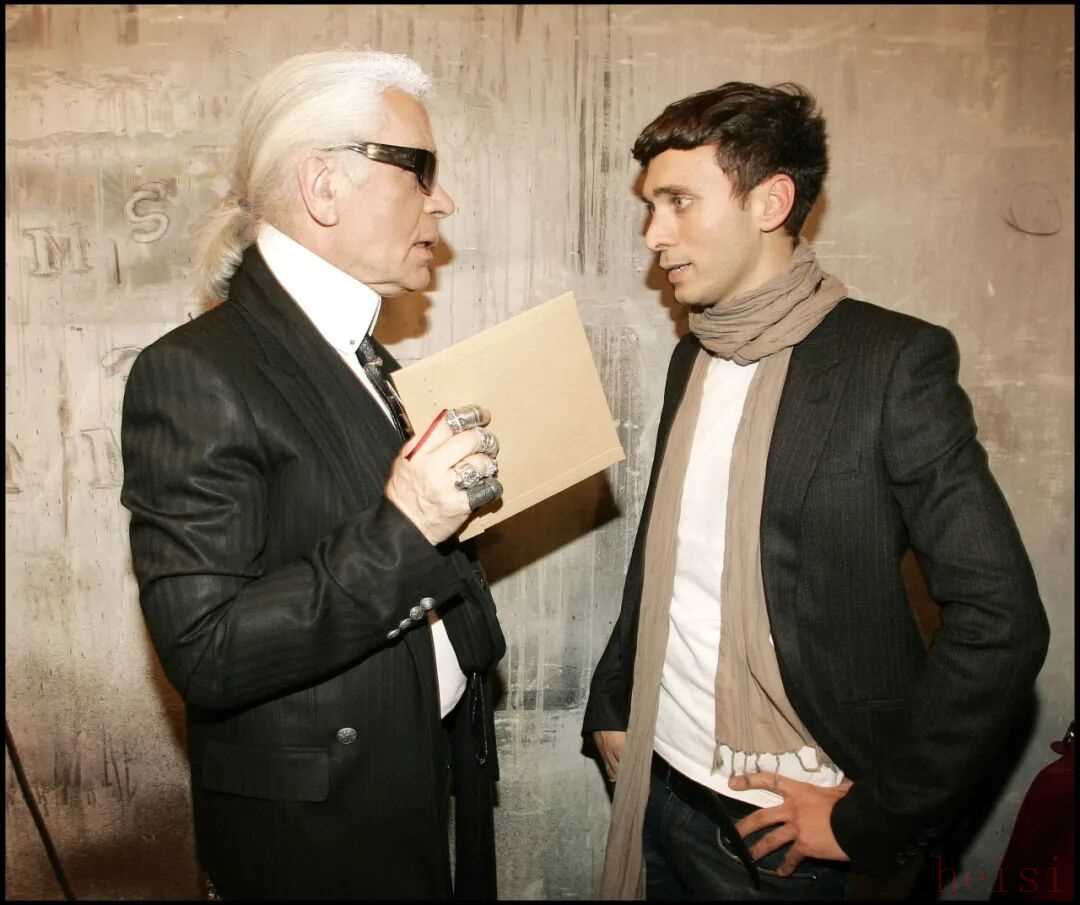

Hedi Slimane是块砖,哪里空缺哪里搬?

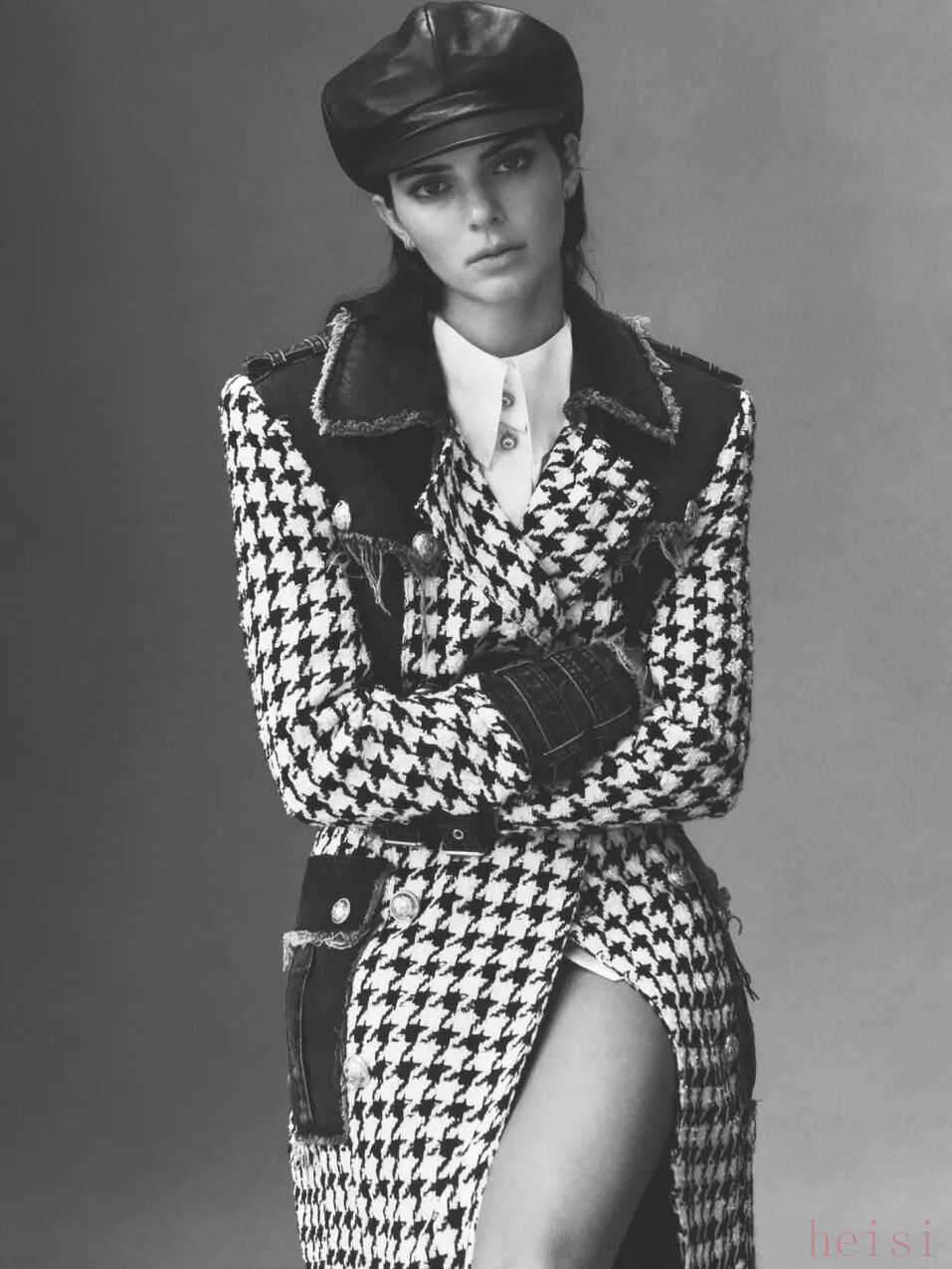

Hedi Slimane是块砖,哪里空缺哪里搬?上个月底,Armani集团否认了Hedi Slimane将接替已故的Giorgio Armani先生,主导品牌创意大权的传闻。这几乎让所有人都松了口气,我们无从得知早先的消息源来自哪里,但有一点却值得思考,为什么每每提到Hedi Slimane可能的新动向时,我们总会如此恐慌?

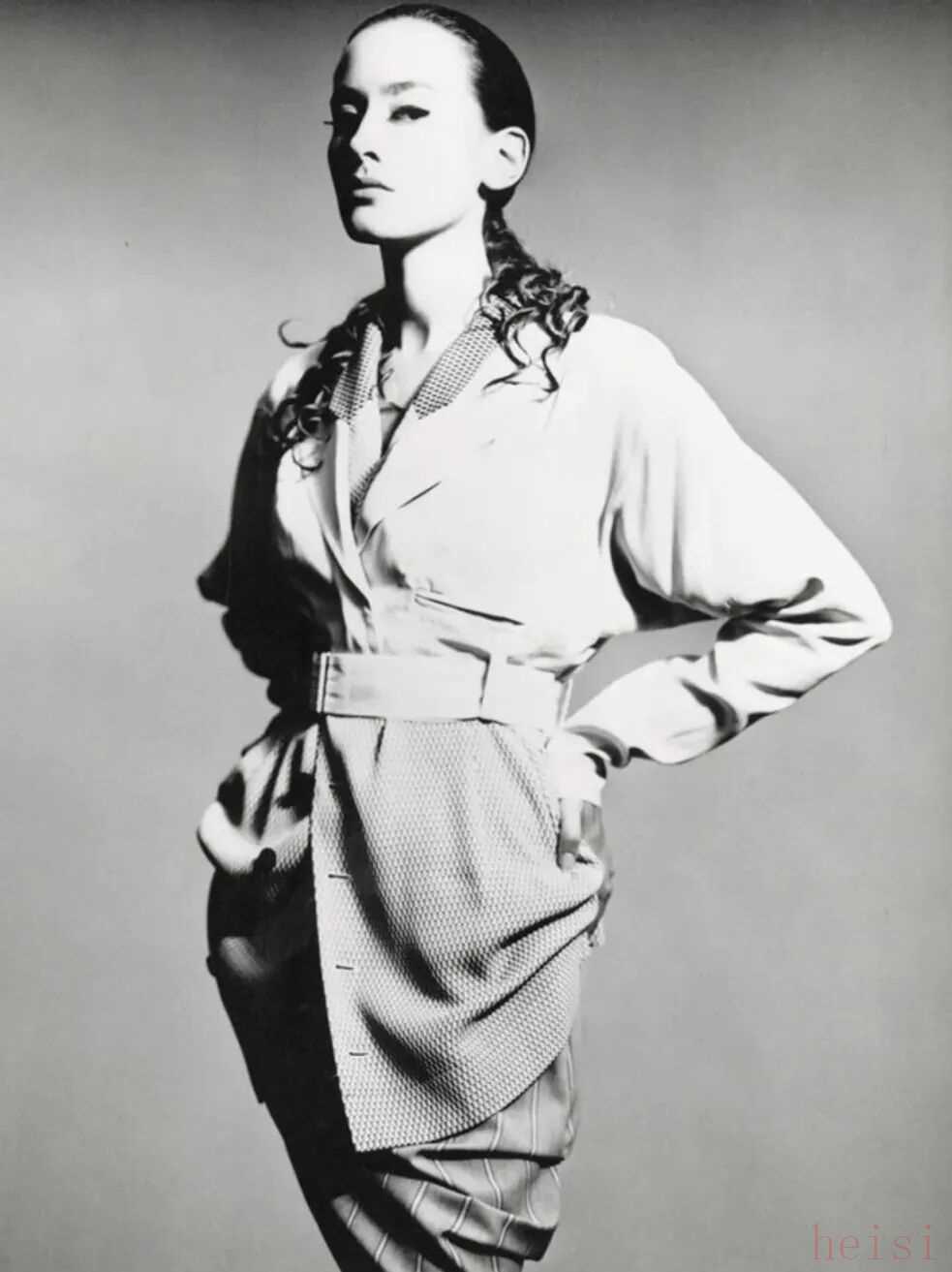

“Slimane和Armani的风格完全不搭”当然是最主流的论调。从1996年担任Yves Saint Laurent男装设计总监开始,极致修身的男士西装就成为了他此后近30年来的风格核心,无论是在Dior Homme将这种超窄版型发扬光大,还是在重回Saint Laurent后延续这种审美偏好, Slimane给人们留下的时装形象都如出一辙,这与Giorgio Armani曾经主张的宽松剪裁和高级优雅的时装态度显然背道而驰。

当然,我们也不是不能接受品牌风格发生变化,毕竟顺应时代的发展才能生存,这一点对于Armani集团来说也不例外。可是为什么我们并不期待Slimane成为那个时尚新神话中的“救世主”呢?关键在于他的“新”,其实是在不断重复自我的审美标准,从大众的视角来看,不过是又多了一个被“Slimane化”的雷同品牌。换言之,他能为时装品牌带来的边际效益,如今已不再可观。

与其说Slimane的角色是创意总监,不如说更像是公司聘请的职业经理人。从十几年前将Yves Saint Laurent更名为Saint Laurent,全面颠覆品牌原有的视觉形象开始,他的创作和革新方法早已不再神秘,尤其是在Celine任期的尾声,他为品牌所推出的一系列被外界认定为向Chanel风格示好的作品,更加重了人们对其“经理人式”做派的印象。在过去十年中,时尚行业的爆发式增长或许掩盖了这种行事方法背后的弊端,但在进入下行周期,市场逐渐冷静,我们必须重新思考这种模式的长远损益,就像《纽约时报》时装评论人Vanessa Friedman曾说的,“但除非这些品牌真正寻求一位能全盘掌控业务、根据个人审美进行颠覆革新(它们确实都需要些变革),并在数年后抽身离去的设计师,否则Slimane绝非合适人选。”

而实际上,当我们讨论Slimane时,所聚焦的绝对不只是他本人的行事作风,更重要的是他对整个时尚行业带来的影响,甚至可以说是某种PTSD:当某位新任创意总监上任,清空已有的品牌社交媒体内容、更新视觉形象,抹去前任的印记,似乎已经成为了一种开启新篇章的共识。然而长此以往,当快速即时的视觉注意力取代了品牌内核中恒久的精神性,短期的盈利目标建立在损耗长期口碑的基础之上时,看似以创新为名的“狂欢”,实则是在试图清空时尚行业的某些集体记忆,也有意识地关闭了年轻一代去了解品牌渊源的便捷通路。这对于以文化价值来夯实品牌溢价的时尚和奢侈品牌来说无异于自废武功。

所以我们可以看到,在2026春夏时装周上亮相的首秀中,大多数品牌和新创意总监都意识到了回归品牌本源的重要性。而更戏剧性的是,在Pierpaolo Piccioli力图重申Cristóbal Balenciaga的制衣传统时,社交媒体上所基于Demna十年功绩所发出“哀嚎”,亦或是“Piccioli背刺Demna”的言论,已然显露出Slimane式革新所带来的弊端。

我们已经失去Armani先生了,不能再失去Giorgio Armani了。

Marina Yee去世,“安特卫普六君子”乌托邦的幻灭

Marina Yee去世,“安特卫普六君子”乌托邦的幻灭11月伊始,安特卫普六君子中的“独狼”Marina Yee因癌症离世,享年67岁。

当有人将安特卫普六君子的名字作为考题时,Marina Yee可能总是会被忽略,或是最后才能想起来的成员。这完全无可厚非,她的职业生涯始终处在一种半隐退的状态下。这位拥有中国血统的佛兰德时装设计师,在和六君子一起展示了个人的设计后,先是选择在比利时本土品牌中磨练技艺,而后在1986至1990年间创立个人品牌,但一直坚持以较小的规模运营业务。

在淡出主流时尚界的日子里,Yee还先后在比利时图尔奈圣吕克学院、根特皇家美术学院及荷兰海牙皇家艺术学院任教。在21世纪初,她曾短暂回到安特卫普创立自己的工作室,专注于对旧衣的升级和改造。2018年,应日本古着精品店Laila的,Yee小规模地举办了自己的作品回顾展,并以“MY Project”的名义推出了五款全新设计。这次成功的试水促使她在2021年创立M.Y. Collection。今年,比利时安特卫普时尚博物馆(MoMu)将举办关于“安特卫普六君子”大型展览的消息不胫而走,但Yee并没有坚持到展览正式开幕的那天。

如Yee生前所言,她的设计和本人的行事特征一样低调,“我的衣服在某种程度上非常实用。它们的特别之处在于细节,一些隐藏的亮点。乍一看并不那么引人注目。我希望人们能够欣赏这些细节之美,或许也能理解并参与到这种慢时尚——更确切地说,是更安静的时尚——的理念中来。”

Yee的职业生涯在某种程度上反映了安特卫普六君子,甚至可以说是整个安特卫普皇家艺术学院时装设计系学生的共同点,有非常强烈的创作意识和热情,擅长动手解构和再创造,但缺乏商业模式的认知和实践,她曾不止一次地在采访中谈论到规模化和商业运作给她带来的困扰。

回看六君子中,相对在商业上较为成功的Ann Demeulemeester和Dries Van Noten也已经退居幕后,如今只剩Walter Van Beirendonck依然活跃在行业一线,保持着较小规模的持续创作。Yee的离开,其实是在传奇的六君子故事中画下了一个分割线,从此刻开始,我们需要学着和他们每一个人道别了,这也是为什么,当我们缅怀Yee的时候,还是会不由自主地提到他们一起前往伦敦发迹时的细节。对于我们来说,六君子是一个不可分割的整体,他们构成了一个乌托邦式的时装世界,象征着以国家或地域为名义的时装创造力集体崛起的理想和可能性。但时至今日,看向眼下的创意和商业环境,我们必须承认的是,那个时代真的结束了,而且再也不会有了。

Jean Paul Gaultier现身说法,Duran Lantink到底行不行

Jean Paul Gaultier现身说法,Duran Lantink到底行不行2026春夏时装季中最受争议的首秀,毫无疑问是Duran Lantink的Jean Paul Gaultier,我们很久没被那么直白的、挑衅的创意所震惊,也很少见到如此多的批评和指责声。

在首秀结束近一个月后,Jean Paul Gaultier本人接受了美国版VOGUE的采访,这位“老顽童”决定为Lantink这位“小顽童”现身说法,对于那些说Lantink毁了品牌的人,Gaultier也斩钉截铁地回应道,“这种观点是大错特错。”

“我对他呈现的作品非常敏感。因为这让我仿佛注射了一剂‘初心针’,重回刚出道时的状态。那种我曾拥有的能量,看待时装的方式。有趣的是,如今人们大多只认识我的高级定制作品,却不太理解当年那个时尚叛逆小子的模样。”Gaultier毫不避讳地谈到了那件处在舆论漩涡的裸体印花紧身衣,“我确实做过裸体主题,但从未使用如此浓密的毛发!他加以强调,增添了别样的趣味。这并非简单的复制,完全不是,但或许受到了一些我过往的启发。”

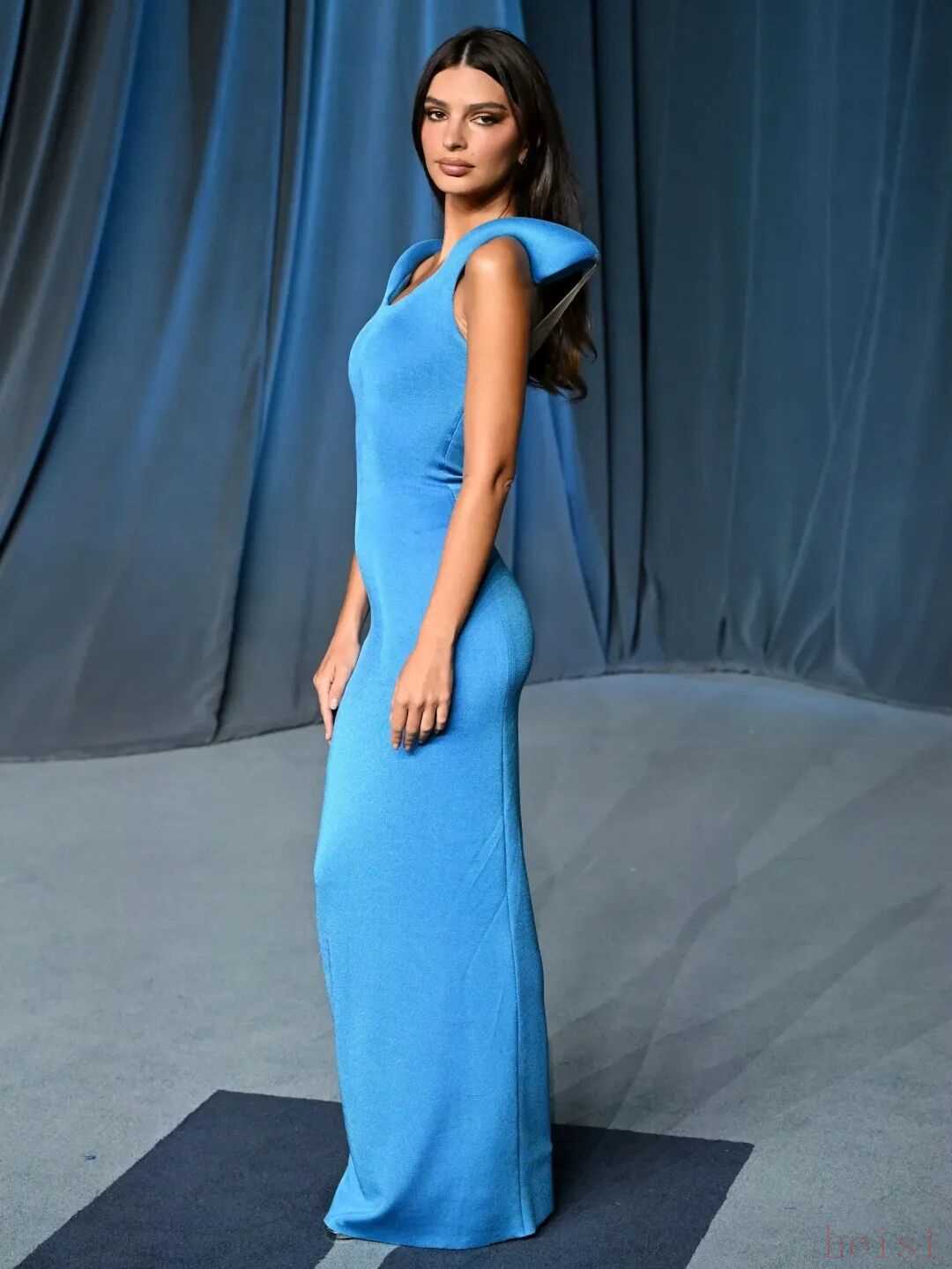

从Gaultier的言语中,我们能感觉到他对Lantink的信心,这个系列在他看来不仅没有颠覆品牌风格,反而正中他本人当年离经叛道的作风。而另一方面,对于该系列对更广泛人群的冒犯,Gaultier提到了当年自己创作束身衣的时候,也一度受到法国保守时装媒体的抗议,被批评为与“解放女性”的趋势背道而驰。Gaultier坦言,有时候以社会主流观点来抨击设计师的个人表达并不公平,比如当时束身衣刚一推出,就被媒体认为有“物化女性”的嫌疑,但事实证明,最终这一设计不仅被女性们欣然接受,用以取悦自己,而且还被流行天后Madonna穿上了身。

“当年的我们不像现在人们这样畏首畏尾——当然现在有时确实需要谨慎。我刚出道时,有一群年轻新观众在为我鼓掌支持,而保守派观众则完全避而远之。”或许Lantink正在经历与Gaultier创立品牌初期所相似的遭遇,区别大概在于Lantink那身裸体印花包含了更多“蓄意挑衅”的成分,但他也对晚辈表示理解,“我认为总有些设计师怀揣着要表达、要证明的东西——有时最需要证明的对象是自己。”也许Lantink的这种看似极端的做法,正是要向外界大声疾呼自己的“存在”,不过换个角度想,作为年轻一代,敢于颠覆和挑衅,总比畏手畏脚和中规中矩要好。就像Gaultier所说的,“它让我再次感受到自己年轻时的那部分,以及我最初的精神,也许它仍然存在于某个地方。”这应该就是Lantink被选中的原因。

2025年CFDA获奖名单揭晓,光环下暗藏危机

2025年CFDA获奖名单揭晓,光环下暗藏危机纽约时间4日晚,一年一度的CFDA Fashion Award(美国时装设计师协会大奖)在美国自然历史博物馆揭晓了全部悬念。

除了纽约时装周开幕前官宣的年度国际设计师奖得主Pieter Mulier,积极变革奖(Positive Change Award)得主Donatella Versace之外,Ralph Lauren 荣获年度女装设计师奖,Thom Browne荣获年度男装设计师奖,The Row的Olsen姐妹不出意外地拿下了年度美国配饰设计师奖,Ashlynn Park则斩获了年度新兴设计师奖。

这些奖项的归属,既在意料之中,又进一步加剧了我们对美国乃至全球时尚界新陈代谢“停滞”的隐忧。毫无疑问,Ralph Lauren 绝对有资格把CFDA大奖拿到手软,他从CFDA大奖设立之初就开始拿奖;当然Thom Browne在改变男装格局中的功劳有目共睹,但问题是,对于这些业界楷模而言,他们是否真的需要再多拿一次?而CFDA大奖以年为单位设立的初衷,是否真正得到了贯彻?

这其中或许折射了美国时尚界难以言说的尴尬处境。新旧世代的接力并没有我们想象中那般“丝滑”,年轻一代获奖不足以服众,前辈们瓜分现有的蛋糕又显得格外保守,这恰恰是整个行业需要突破的症结所在,不仅是CFDA,每一位时尚行业从业者都应该思考,究竟什么才能继续推动着时尚行业向前走?是一场接一场的形式主义狂欢,还是一次痛下决心的内省和洗牌?或者还有第三条路可走吗?