这绝对属于"踩雷区",而且风险相当高。这并不是明智的“薅羊毛”行为,原因如下:

1. "产品构成差异巨大":

"官网同款手链":是经过品牌设计、使用特定材质(如Tiffany蓝钢笔水丝、施华洛世奇水晶等)、在品牌工厂或授权工厂统一生产、经过严格质检的"成品"。它具有完整的结构、统一的设计和品牌价值。

"拆解的23件":这些部件很可能是:

"未组装的零件":可能是用于其他产品或定制产品的零件。

"边角料或库存品":可能是生产过程中的剩余材料或质量不过关被挑出来的品。

"仿冒品/假货":为了降低成本,卖家可能使用仿冒的材料或零件。

"旧件或回收件":来源不明的旧零件,质量和外观可能无法保证。

"根本不是同款":即使外观上某些部件能勉强拼凑,其整体结构、工艺、材质、耐用性和品牌价值与官网的同款手链"完全不同"。你得到的是一堆零件,而不是一条完整的手链。

2. "质量无法保证":

这些零件拼凑起来的手链,其结构稳定性、耐用性、防水性等都无法得到

相关内容:

“310元买一个Tiffany,跟不要钱一样!”

“在线等23个姐妹,一起买这条手链!”

最近,在社交平台上,你有没有被这些“炫酷”操作吸引?一股购买奢侈品后拆分重组的风潮正在年轻人的社交圈悄然流行,其操作之清奇,堪称消费界的“邪修功法”!

相关社交平台笔记和网友评论

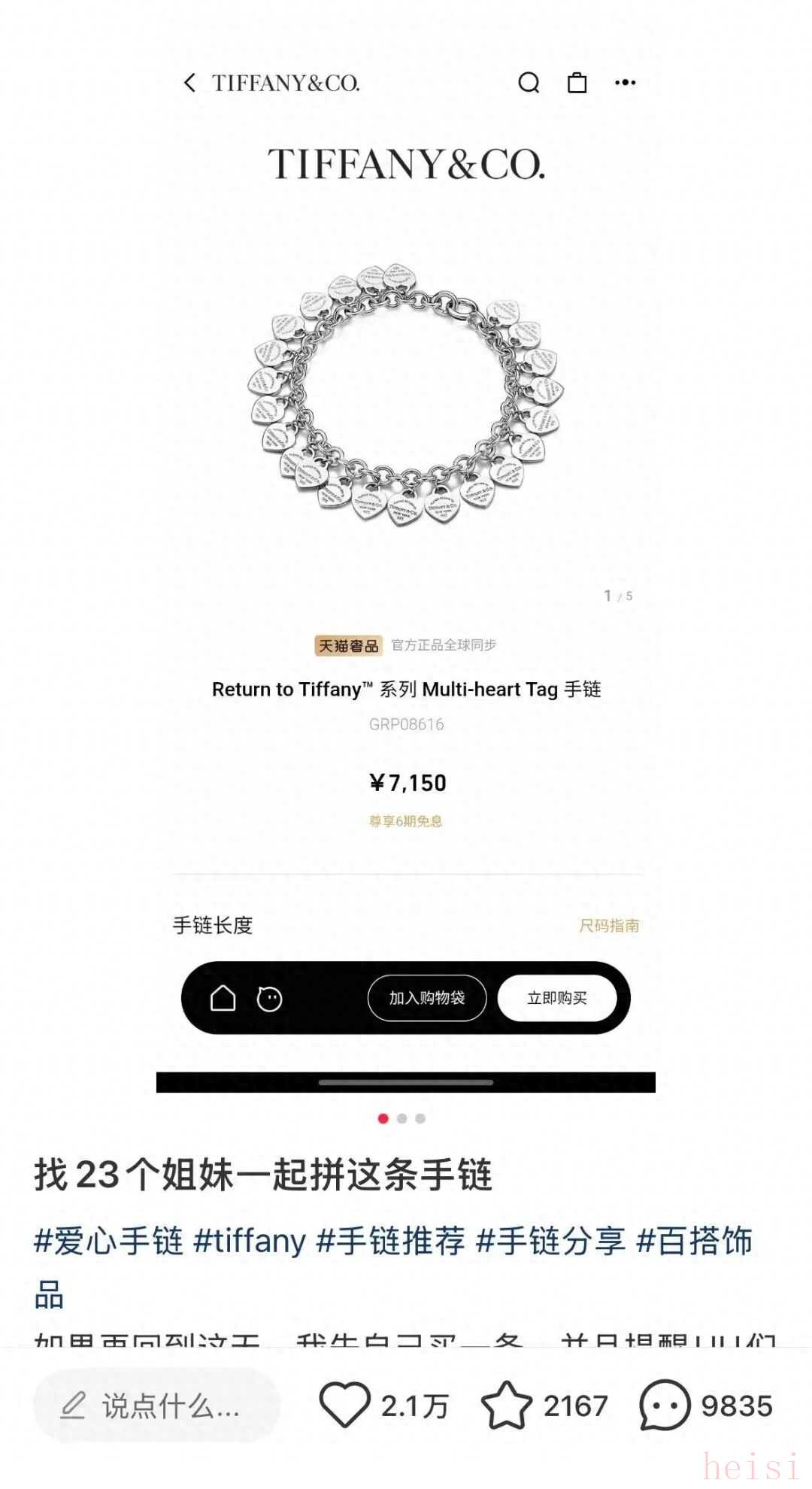

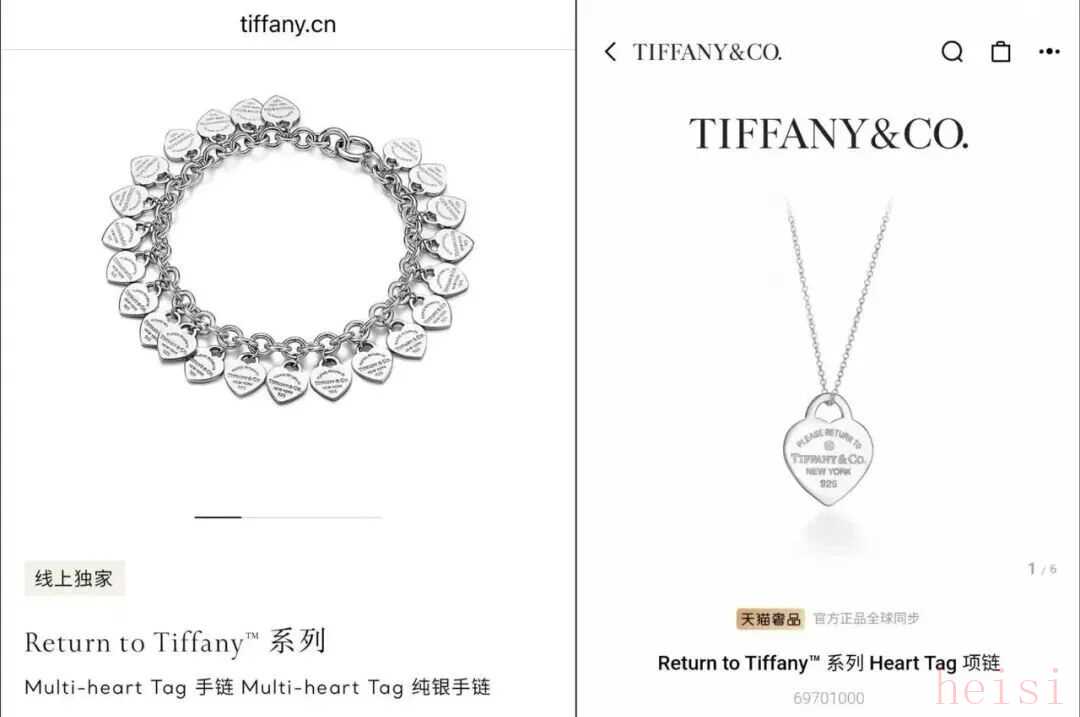

而这一切要从某社交平台一条爆火的笔记说起。有位网友晒出了奢侈品牌Tiffany的两款产品,一款是官网标价7150元的纯银手链,由23个Tiffany标志性的心形吊饰串联而成;另一条是只有一个心形吊饰的项链,官网售价3900元。

品牌官网相关产品

于是,这位“机智”的网友做了一道数学题:7150 ÷ 23 ≈ 310元。“只要凑齐23个姐妹,每人花310元,就能把正品手链拆了,人手一个正品爱心吊坠,配上链子就是官网‘同款’!省下3600元,这波血赚!”

而评论区网友也纷纷被“种草”:“整条买我高攀不起,拆开卖我还能踮脚够一够!”“天才,立马发到朋友圈去攒人了!”

不过,这样的操作真的靠谱吗?

可能有很多人都认为“我花自己的钱买的正品,怎么处置是我的自由”——如果你也这么想,可能要小心了!

南京理工大学知识产权学院副教授、江苏商标品牌研究中心主任徐升权认为,这种行为很可能涉及商标侵权。

“商标的核心功能之一是‘品质保证功能’。”他解释,品牌方对其出厂产品的质量、包装、储存条件负有保证责任。擅自改变其包装形态,可能导致产品变质或被污染,从而破坏了商标所承载的品质保证功能。比如,在“不二家”糖果商标侵权案中,有商家将“不二家”正品大包装糖果拆分后重新包装成小袋进行销售,法院最终认定此举破坏了商品的原装形态,导致品牌方无法保证其品质,因而构成商标侵权。

“同理,将Tiffany手链拆散重组,组装工艺、配件细节必然与原厂产品存在差异。如果消费者将这条DIY项链误认为是Tiffany官方出品,而产品品质又无法达到原厂标准,这就严重损害了品牌数十年建立起来的信誉和品质承诺,构成商标侵权。”徐升权认为。

北京万慧达(上海)律师事务所律师张校铨对上述观点表示认同,他认为这种行为还可能涉及著作权侵权。

“由于作品载体的性质被改变,针对‘特定物’的‘发行权用尽’规则将不再适用。”他进一步解释到,“发行权用尽”通俗讲就是“正品来源,可卖二手”。比如,你购买了一本正版书籍,之后可以随意转卖、赠送,著作权人无权干涉。该原则保障了商品在市场上的自由流通。但将手链拆解,用其部件重新组装成一条全新的项链时,你已经创造出了一个“新商品”。此时,对于这个“新商品”,“发行权用尽”原则不再适用。

“在这一案例中,单个心形单元的项链也可能被单独视为作品,由于复制件的数量被增加,改造行为也可能属于非典型的复制行为,从而构成对复制权的侵害。此外,如果改造品在二次流通中没有对消费者进行澄清,放任消费者形成‘该商品是官方正品’的错误认识,从而以较高的价格形成交易,还有可能构成诈骗等违法行为。”张校铨表示。

因此,网友们在心动之余,或许更需冷静思考:是愿意花费数百元拥抱一份游走在侵权边缘的DIY“快乐”,还是通过自身努力,去拥有一个完全属于自己、无需担忧法律风险的“稳稳的幸福”?

毕竟,真正可持续的精致生活,不应建立在侵犯他人权益的风险之上。在创意与规则之间找到平衡,才是更为理性的消费之道。

【来源:中国知识产权报】

声明:此文版权归原作者所有,若有来源错误或者侵犯您的合法权益,您可通过邮箱与我们取得联系,我们将及时进行处理。邮箱地址:jpbl@jp.jiupainews.com